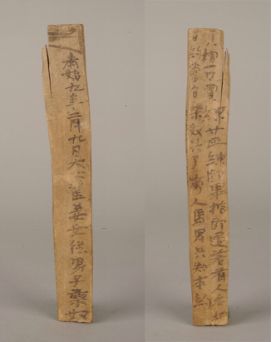

《泰始九年翟姜女买棺契》木简

吐鲁番市阿斯塔那墓出土的西晋《泰始九年翟姜女买棺契》木简正面(左)和反面(右)

1966年,新疆吐鲁番市阿斯塔那53号墓出土了西晋《泰始九年翟姜女买棺契》木简。木简长24.5厘米、宽2.4厘米,正反面共3行墨书53个汉字,反映的内容十分丰富,是了解魏晋时期吐鲁番地区货币经济、法律制度、丝绸纺织、妇女社会生活的重要载体。

这枚《泰始九年翟姜女买棺契》木简上写有:“泰始九年二月九日,大女翟姜女从男子栾奴买棺一口,贾练廿匹。练即毕,棺即过。若有人名棺者,约当召栾奴共了。旁人马勇,共知本约。”大意是:有一个叫翟姜女的妇女用20匹练,于泰始九年二月九日(公元273年)从一位叫栾奴的男子手中买一口棺材,见证人是马勇。从木简上的内容来看显然是一个契约,也就是现在所说的合同。

合同早在西周就已经出现,当时的合同被称作“书契”。魏晋时期,虽然新疆已经出现了用于书写的纸张,但由于纸张稀缺,廉价的木质材料是书写契约的主要载体。这枚木简是最早记载合同的文物。

当时的丝织品——练,充当了货币的作用。东汉末年,中原战乱不断,军阀割据,生产遭到严重破坏,农民流离失所,城市遭到破坏,商品经济大幅倒退,造成了金属货币的萎缩,布帛取而代之,起到了流通、支付的作用。两晋时期,用绢作为流通、支付手段十分普遍。随着汉晋时期西域与中原政治经济交流的日益增多,将丝绸作为流通、支付手段的方式也流传到西域地区,《泰始九年翟姜女买棺契》木简就是一个重要例证。

除了吐鲁番高昌地区外,魏晋时期的于阗国也出现了物物交换的现象,如民丰县尼雅遗址出土的一件佉卢文木牍,就有用丝绸购买一名妇女的记载。

练是将蚕丝经过水煮去其胶质后织成的柔软洁白的熟绢。西晋时期吐鲁番的丝绸纺织技术有了很大的发展。考古资料表明,战国晚期中原的丝绸就已经传入到西域。到了东汉时期,从中原传入西域的丝绸不仅数量多,而且质地精美,成为当地贵族缝制服装的重要材质。随着中原丝绸的大量输入,带动了西域本地丝绸纺织业的发展。吐鲁番当地织造的“高昌锦”,成为西域丝绸的著名品牌,不仅满足当地居民使用,还销往周边地区。罗马学者老普林尼在其《博物志》中说,中国产丝,织成锦绣文绮运至罗马。魏晋时期,吐鲁番已成了丝绸之路上新开的北新道上的据点,许多中亚和西方的商人经过这里去往中原,然后运载着大批丝织品又经过这里西去。

《泰始九年翟姜女买棺契》木简是目前吐鲁番地区所见年代最早的有关“大女”的文物。“大女”是吐鲁番地区特有的称谓。该用语早在先秦史料中就已经出现,20世纪70年代内蒙古居延出土的汉简也多次出现。“大女”这种称谓一直延续到唐代还在使用。1964年,阿斯塔那35号墓出土的纸质文书《神龙三年(公元707年)高昌县崇化乡点籍样》中,就有“户主大女张慈善”“户主大女陈思香”的记载。

“大女”有几种说法,一是指成年女子; 二是指家里的长女。泰始九年木简上的“大女”,可能是指失去丈夫的寡妇。从大量吐鲁番出土文书可以看出,晋唐时期吐鲁番女子在社会上的地位各不相同。有的女子失去自由身,作为女奴可被买卖,生活十分悲惨;另一类妇女生活在普通家庭,有一定的社会地位。她们有的是家庭主妇,有的则是“大女”之类的女子。一般情况下,家中若有成年男子,一定不会让妇女料理买棺材的事,泰始九年木简上的“大女”应是出于万般无奈,才出面解决本该由男子承担的事情。

从吐鲁番出土的土地买卖、果园租赁、钱币借贷、劳动力雇佣等契约文书中,可以窥见晋唐时期吐鲁番妇女的活动,她们与外界接触的内容是多方面的,反映了妇女在这类经济活动中的介入参与程度。吐鲁番还出土了诉状牒辞等文书,显示出吐鲁番妇女为维护自身与家庭权益的所作的努力。

除了这枚《泰始九年翟姜女买棺契》木简外,新疆若羌县楼兰古城、民丰县尼雅遗址都出土了西晋泰始年间的木简,内容大多是关于军队屯田戍边、公私文函、官吏往来、农田开垦等,说明当时西域各地与中原的政治、经济、文化关系比较密切。

资料来源:中国民族报