大栅栏更新计划 ——探索并实践历史文化街区城市有机更新的新模式

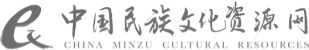

大栅栏位于天安门西南侧,是离天安门最近的、保留最完好、规模最大的一片历史文化街区之一,是京城文化的缩影、精华和起源。

作为北京老城区内保留相对完整的历史文化街区之一,和北京其他旧城区一样,大栅栏的保护、整治与复兴面临着种种难题:人口密度高、公共设施不完善、区域风貌不断恶化、产业结构亟待调整,复杂严格的历史风貌保护控制,无法成规模的进行产业引入,难以找到一种合适的路径引导在地居民参与改造,没有形成有效运作模式支撑区域保护与发展。改善民生、社区共建、风貌保护、城市可持续发展之间的矛盾在很长一段时间内难以取得平衡——这也使得原住民在保护和发展区域过程中缺乏主动性,区域本已落后的生活、社会与经济环境条件继续恶化。

在此背景下,亟需采取一种新的模式对大栅进行保护与更新。

大栅栏更新计划于2010年启动,是在北京市文化历史保护区政策的指导和西城区区政府的支持下,由北京大栅栏投资有限责任公司作为区域保护与复兴的实施主体,创新实践政府主导、市场化运作的基于微循环改造的旧城城市有机更新计划。

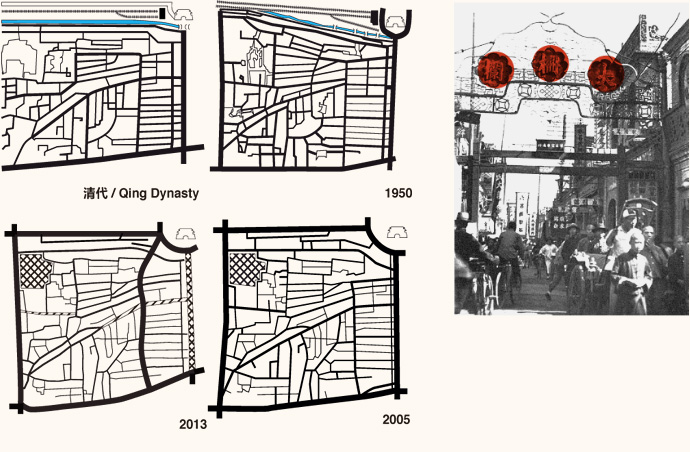

新模式的重要特点之一,即改变“成片整体搬迁、重新规划建设”的刚性方式,转变为“区域系统考虑、微循环有机更新”的方式进行更加灵活、更具弹性的节点和网络式软性规划,视大栅栏为互相关联的社会、

历史、文化与城市空间脉络。散布其间的院落、街巷,按照系统规划、社区共建的方式进行有效的节点簇式改造,并产生网络化触发效应,不同节点的改造形成节点簇、逐步再连成片。这样不仅可以尊重现有胡同机理和风貌,灵活的利用空间,更重要的是,将“单一主体实施全部区域改造”的被动状态,化为“在地居民商家合作共建、社会资源共同参与”的主动改造前景,将大栅栏建设成为新老居民、传统与新兴业态相互混合、不断更新、和合共生的社区,复兴大栅栏本该有的繁荣景象。

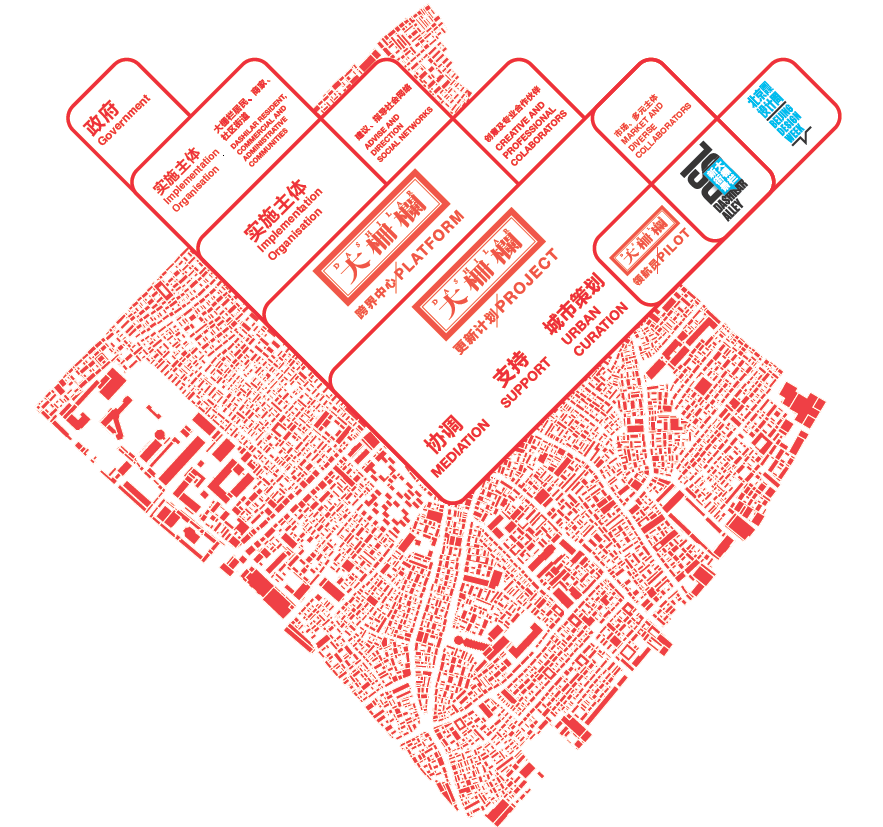

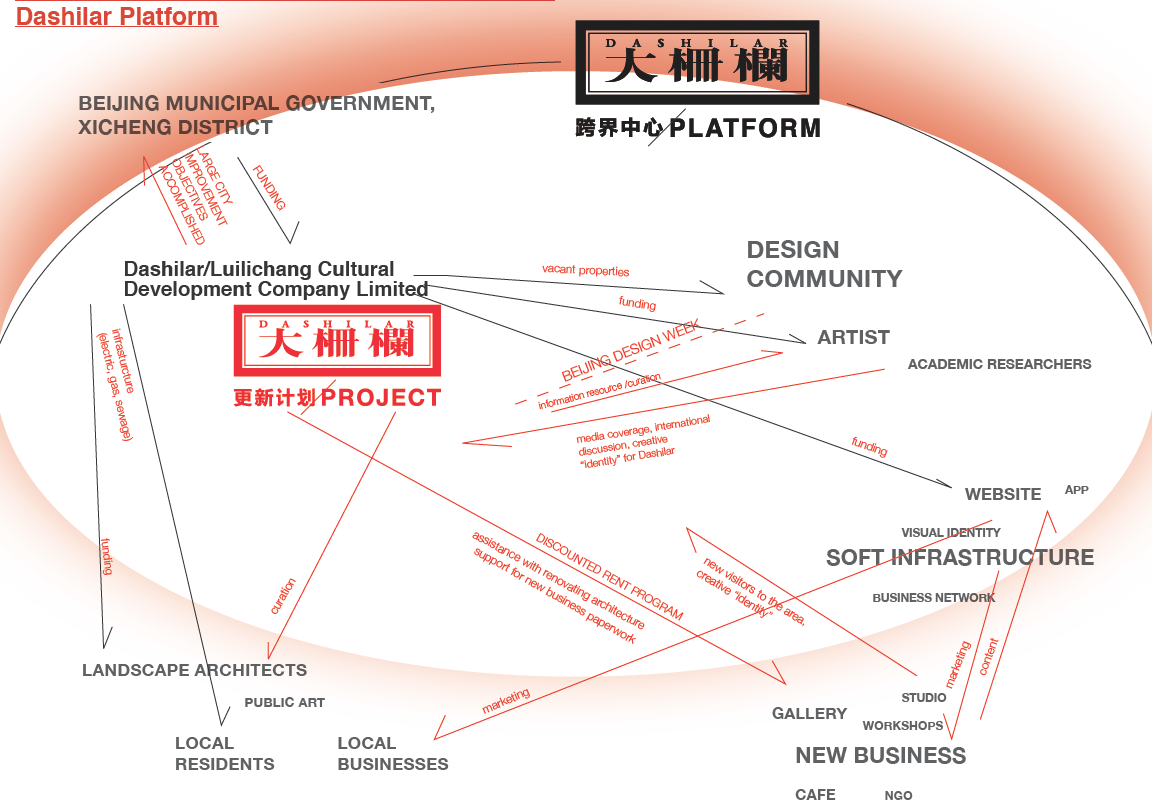

1.多元主体参与的运作模式:大栅栏跨界中心的搭建

历史文化街区具有重要性、公益性、复杂性、系统性以及不可复制性。这就要求从政府到市场,国有企业、社会主体等各级主体共同参与改造的模式,即:政府引导,市场运作;多级主体,共同参与。

为此,大栅栏更新计划在启动初期就成立了一个开放的工作平台——大栅栏跨界中心(Dashilar Platform),作为政府与市场的对接平台,通过与城市规划师、建筑师、艺术家、设计师以及商业家合作,探索并实践历史文化街区城市有机更新的新模式。

这样的一个跨界平台的设置不仅将不同的利益主体联结在一起,他们在不同的发展阶段以不同的角色进入,承担不同的职责,同时,也将社会上不同的资源群体,打开了一个开放的平台渠道,改变历史文化街区单一规划、单一产业策划、单一文化保护、单一建筑设计与改造的模式,形成跨学科的融合发展。

2.实施发展的三个阶段

城市有机更新软性生长的发展模式破除了具有刚性目标的规划,很难在具体的时点提出明确的量化目标,而是多类群体的共同参与与本地互动在生的软性发展中有机的规划不同阶段的目标。大栅栏有机更新的发展模式大致分为三个阶段:

第一阶段:试点阶段。

在大栅栏更新计划启动初期,需要探索创新,需要试点实践,需要引领示范。在系统规划的基础上,政府需要在此时一个明确的投资与启动保护发展的信号,给在地居民、商家以及其他社会主体以信心,首先关注区域改善民生的需求,按照自愿腾退、引导提升的方式,解决部分有需要居民的外迁补偿安置,在改善居民居住需求的同时释放部分发展空间;需要启动基础设施等公共环境改善,做好硬件基础。同时,通过小范围试点探索实践建筑如何进行改造、什么样的业态可以进入、如何进入等探索,作为后期的示范引领。软件平台的搭建也在此阶段形成,逐步构建开放的跨界中心平台,为后期各类社会资源的进入做好基础。经过3年的努力,第一阶段目标已经基本实现。

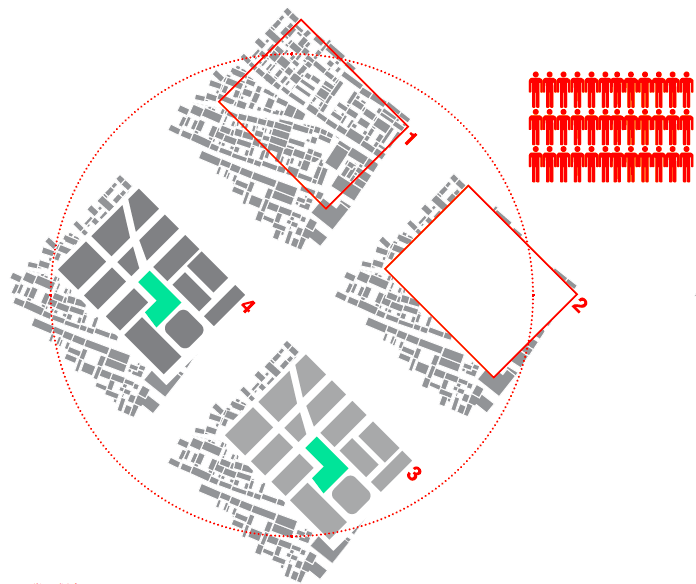

从2013年起,作为大栅栏更新计划中的一个长期项目,“大栅栏领航员”,通过设计征集的方式,尝试解决在区域改造过程中的一系列公众难题,形成实践试点,用创造性思维和设计面对挑战,通过示范激活,给大栅栏及内部社区带来直接积极的改变,推进本地居民及商家参与地区共建。从2013-2014年,共有28个项目围绕着大栅栏的建筑、基础设施、手工艺和社区商业,加入了大栅栏领航员计划。其中,建筑试点“微胡同”、“微杂院”、“内盒院”等已经完成试点建设,2015年,“青年旅舍”、“AVoid”等项目也将逐渐完成。

2014年9月大栅栏领航员建筑试点“内盒院“在杨梅竹斜街72正式亮相,引起了社会各界人士的广泛关注。“内盒院”本质上是“房中房”。它是一个预制模块建造系统在老旧四合院建筑中应用的统称。随着人口的迁出和建筑的老化,大杂院中留下了越来越多的空置房,残旧破败。对大栅栏地区的居民来说,修缮老宅或新建房屋都不易实现,因为这意味着高昂的花费。例如传统的房屋做法缺乏很好的保温和密闭性,即便新建也是如此;因为城市管线不允许,基本都没有私人卫生间;一般的改造措施很有可能会损坏老的木结构,更因为这些四合院中多数仍有居民居住,房屋的结构都连在一起,改造旧有结构就一定会影响到其他家的空间与结构,甚至隐私。“内盒院”由此而生。通过大栅栏跨级中心加入到大栅栏领航员计划的众建筑(People’sArchitecture Office)开发出一套新型的预制PU复合夹芯板系统,这种板材整合了结构、保温、门窗、电线、水管、插座以及室内外表面。具有重量轻,安装快捷,运输方便等特点。因为内置了连接件,系统中所有板材仅通过一个内六角扳手即可固定连接,无需专业人员,无需特殊训练,常见的内盒仅需几人即可在一天内完成安装搭建。同时因为板材在工厂进行批量化生产,能够做到高质量与低价格的兼得。“内盒院”的成本大大低于常见老旧房屋修缮或者新建的成本。“内盒院”以一种简单快速的方式实现了大杂院的更新,并使之达到现代生活的使用标准。

第二阶段:社区共建。

在大栅栏更新计划中,最重要的是在多元社会参与基础上的社区建设,如何利用社会资源为居民改善民生,进而推进有机更新模式下的社区建设,是项目顺利推进的关键。

在进行了针对多个零散空间的改造再利用、公共设施提升、新业态引入等第一阶段试点示范工作后,2014年,大栅栏更新计划进入第二阶段:社区共建,而其首要任务就是改善民生。因此产生的“大栅栏十二•间公益设计”项目,邀请国内具有影响力的12位室内设计师,深入了解居民家庭情况及生活方式,根据其居民进行方案设计,并征求其同意后确认设计方案,为居住在北京胡同里的12户老百姓进行免费室内设计和装修。

十二间计划中的居民户将作为大栅栏平房区小空间改造的样板间与示范,向更多居民进行推广,引入更多社会资源,鼓励居民在专业指导下自行自行改造。

第三阶段:全面发展。

有了在地参与和社区的初步构建,城市也有了软性发展的基础,此时,政府的角色将退出到监督、服务、管理的角色,制定好城市规划、产业业态等方面的规则,做好管理和平台即可。

3.城市策划与品牌活动的巧妙驱动——大栅栏新街景

自从2011年起,实施主体北京大栅栏投资有限责任公司与北京设计周合作举办了“大栅栏新街景”设计之旅,邀请中外优秀的设计和艺术创意项目进驻老街区,成功地让设计走进大栅栏,老街区与新设计的融合碰撞使观众游客在走街串巷感受老街独特魅力的同时,也为历史文化街区的更新活化提供了新思路——在尊重老街区肌理的前提下,探索老房子新利用,通过设计的力量引入新业态。

在经历了三届北京国际设计周的活动之后,2014年的大栅栏新街景以“老北京 新社区”为题,在2014年9月25日至10月3日于北京国际设计周期间呈现。

如果说之前大栅栏新街景的活动更多是对设计更新老街区的探索与尝试,那么在今年,大栅栏新街景的展览与活动更注重让新设计在更多方面真正融入社区与在地居民的生活。

在今年的北京国际设计周期间,位于西河沿街的劝业场作为大栅栏新街景的主展场出现。这幢于1905年兴建的国家重点文物保护单位这次被命名为“大栅栏会馆”,在这里,有包括威尼斯100在北京(与威尼斯建筑双年展中国城市馆主体展览同步进行)、大栅栏更新计划、大栅栏领航员项目展览及其他外围主题展览一同呈现。另外,包括开幕式、Making Future论坛等活动的举办也让思想在“大栅栏会馆”里激荡,让整体展览内容更加深入与丰满。

而更为国际化、年轻化和更加强调在地性的展览出现在了大栅栏各个社区的空间中。包括设计之旅、领航员试点项目空间、Plug-in小站、主宾城市巴塞罗那展览等版块的内容以设计集群、工作坊、论坛、临时店、展览、艺术装置等诸多形式,被有机地编织到西河沿街、茶儿胡同、三井胡同、炭儿胡同、杨梅竹斜街等特殊的城市肌理及有趣的院落空间中。超过100余名参与人、团体、机构、在地居民及商家共同参与其中,通过空间改造、社区生态建设及环境提升、本地区手工艺探索及各门类艺术设计,持续加深大栅栏保护更新与改造的对话,部分群体也成为了大栅栏社区的新主人,永久入驻街区,成为活化街区繁荣复兴的种子,孵化老街区的新景象。