土家族乡土聚落空间形态研究——以贵州省江口县云舍村为例

【摘要】土家族乡土聚落主要分布于我国湘鄂黔渝地区,有较强的地域性,其聚落形态集中反映了特定地理环境与社会经济条件的影响。本文以贵州省江口县云舍村为例,探讨云舍土家族村寨的聚落形态与建筑形制特征,以期丰富我国少数民族的乡土聚落研究。云舍村聚落形态受其所处武陵山区自然条件的限制呈现“非理性”的松散团聚型,在汉文化影响下其传统民居融合了北方汉族合院式民居形式与南方少数民族干栏式民居形式。

【关键词】云舍村;土家族;聚落形态;建筑形制

1.引言

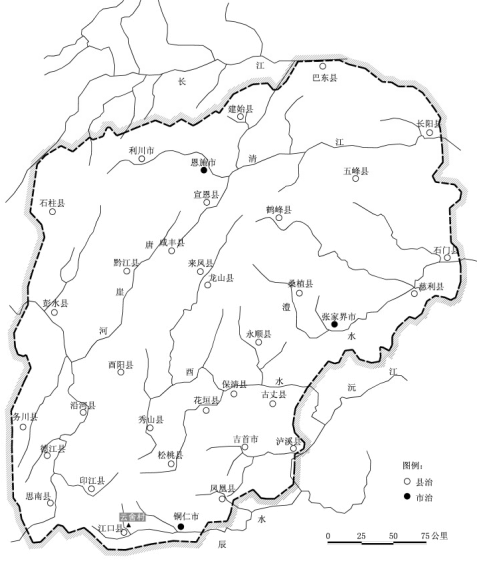

土家族是中国历史悠久的民族,其族源与古代巴人有关,巴人是土家族的主体,长期与濮人等其他民族先民交往、融合,通婚联姻,到唐朝末期才逐渐形成的一个民族共同体(土家族简史编写组,1986;潘光旦,1955;李绍明,1990;段超,2000),自形成单一民族后,就一直聚居在湘鄂黔渝四省市交界的武陵山区(图1)——古代中原文化进入西南的门户(宋仕平,2006)。土家族先后经历了羁縻统治时期(唐宋时期)、土司制度时期(元至清初)、改土归流时期(清代以后)。改土归流之前,由于武陵山区恶劣的自然地理环境使得政府对土家族地区的控制以及民间的交流都受到很大限制,少量迁入的外族人受原始土家主流文化的影响逐渐土家化;改土归流后,中央政府自上而下强势文化控制以及大量汉民的迁入,受汉文化影响深重(陆元鼎,2002),土汉文化相互融合发展;同时由于聚居地与苗族、侗族地区很近且存在部分杂居现象,长久以来受到强势文化的影响,直到1957年土家族正式被我国确立为一个独立的少数民族(刘诗颖,2004)。可以说,武陵山区是不同时期定居移民的一个民族熔炉(费孝通,1992),在特殊地理位置和中央政府政策的双重影响下,形成了当今土家族文化以原始土家文化为主,融合了多种其他民族文化元素。

图1 土家族主要聚居地分布图

土家人民居住的武陵山区,地形复杂,海拔800米以上的地区占70%,主要山脉有武陵山脉、大娄山脉、巫山山脉等,境内沟壑纵横,主要河流有清江、酉水、灃水、乌江、沅水等。这些特定的自然条件构成了土家族赖以生存的环境,对其聚落形态和建筑形制都产生了重要影响。土家乡土聚落是土家人赖以生存的物质空间,它不仅承载了人们的各种活动,更是人们对于适应复杂自然环境作出回应的表现形式。受自然条件限制,土家村寨或依山就势,或临水而建,汪小文,陈华(2011)分析了土家村寨的两种主要布局模式:一种是爬山式,如重庆石柱土家族自治县的民居布局;一种是沿河式,如鄂西恩施土苗自治州州府恩施市。周亮(2005)从生产方式上总结了渝东南土家聚落选址原则和方式,以稻作农耕为主的土家村寨大多建在河谷中平坝与山交会的山脚处,而以旱地烧耕为主的土家人则选址于半山腰。与其他南方少数民族村寨围绕一个“寨心”布局相比而言,土家村寨却不存在“寨心”,整体形态较为自由,沿等高线展开(周亮,2005),主要有沿等高线布置,垂直等高线布置,网络状布置三种形态(李晓峰,谭刚毅,2009)。梁译文(2013)总结了湘西土家族依托地形的聚落形态:带状,环状,团状或圆形,无规则形零散分布。

土家族建筑形制经历了早期的穴居到巢居,再到干栏式建筑;改土归流后中原地区建筑技艺的传入,堂屋的出现;80年代开始的新建钢筋混凝土住宅(李学敏,黄柏权,2014)。土家传统民居以干栏式住宅为主,除了土家族之外,还有傣、侗、壮、苗、瑶族民居也是以干栏式住宅为主。土家族所分布的湘、鄂、川、黔边区,与汉族聚居地紧密相连,使得其接受汉族建筑文化影响而善加融裁(黄贵才,1993)。从地理空间上看,这几个民族的建筑形制自西向东,自南向北一定程度上呈现干栏式住宅演变过程:傣族以干栏式住宅为主要建筑形制,侗、壮、苗、瑶族干栏式和地面式住宅并存,土家族以地面式住宅为主要建筑形制(蔡凌,2004)。关于土家族民居研究多围绕平面形态、建筑材料、形成因素、保护等话题展开,土家民居主要有四种类型包括:单层三开间平房民居,吊脚楼民居,廊式楼居,四合院民居,其形成因素有地理环境,气候条件,历史源流以及人文影响(陆琦,1996),其中吊脚楼民居是土家族传统民居形制,而四合院形式是在明清以后受汉族建筑文化影响下形成的(黄柏权,吴茜,2002)。吊脚楼的原型是干栏式建筑,由高脚的厢房与矮脚的主屋组成,厢房吊脚数柱落地、楼台悬空,主屋置于夯土平整后的平台上,堂屋不设地板(刘晓晖,覃琳,2005)。随着生活习惯发生变化,吊脚楼由单吊式演变出三条发展轨迹:一是从单吊式到双吊式再到四合水式;二是从单吊式到双吊式再到二层吊式;三是从单吊式到双吊式再到平底起吊式(龙社勤,2009)。从内部空间来看,火塘屋曾是土家民居的中心,兼具厨房、餐厅、客厅的功能,形成了以火塘为中心的平面形制,改土归流后,堂屋的出现,火塘屋退居到堂屋左右两侧“人间”房(黄炎,2014),同时由于流官制定的禁止“男女混坐卧火床”的禁令,导致了火铺与床的分离(王希辉,2008)。

土家族是一个人数众多且分布较广的民族,地域的复杂性导致了不同地区土家乡土聚落形态和建筑形制的差异性。但是,从上文文献综述可以看出,关于土家族的研究多以湖南、湖北、重庆这三个地区展开,对于土家族人口第三大省贵州省的土家族村寨的描述和研究甚少。本文以贵州云舍土家族村寨村为例,梳理特定地域条件下的乡土聚落空间形态与建筑形制特征,以丰富与完善既有的土家村寨研究。

2.云舍土家村聚落形态

2.1.云舍村概况

云舍村位于渝黔交界地带的黔东北江口县,是土家族聚居地的边沿地带(图2)。云舍村是江口县太平镇的一个行政村,辖三个自然村,距离县城仅5公里,距离梵净山南山门23公里。全村村域面积4平方公里,共451户1771人,其中98%是杨姓土家人,至今仍然保留着土家族的风情习俗以及明清时期的土家民居,被称为“中国土家第一村”。

云舍村98%的村民都是杨氏后裔,杨氏是渝黔交界地带(包括重庆东南部酉阳土家族苗族自治县与秀山土家族苗族自治县和贵州省东北部江口等县)的一个较大姓氏,根据《杨氏族谱》记载他们都是唐末诚州刺史杨再思之后。杨再思是湖南靖州侗族人,杨氏于南宋时迁入渝黔交界地带,其上受制于土家族的冉、田二姓大土司,其下又统治众多的土家百姓,这支杨氏侗人已经完全融入土家人当中并转化为土家人(李绍明,1990)。至今,“杨”与“彭、白、李、田、冉、谭、向”共组成土家族八大姓氏。

自元代设置省溪土司(驻江口)到光绪初省溪改土归流,云舍村传袭了600余年的土司制度。省溪土司也尊杨再思为第一世祖,并设有众多土王庙或土主庙分别祀奉杨再思与杨正韬(黄运海,1989)。光绪六年省溪改流,汉人陆续进入黔东北地区,在土家族地区成为汉人分布较多的区域(朱圣钟,2002),这些汉人同时也带来了他们的生产方式和生活方式,对云舍村原始土家文化产生了深刻影响。

图2 云舍村在土家聚居地的位置

2.2. 传统聚落形态

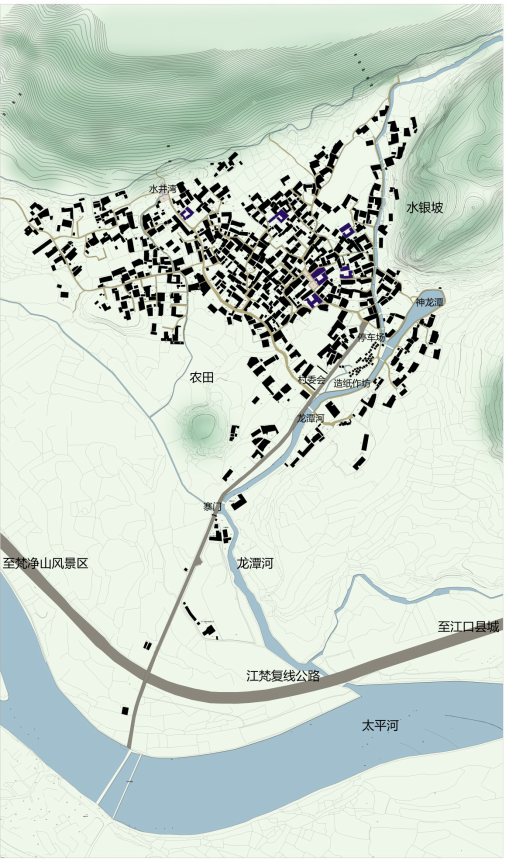

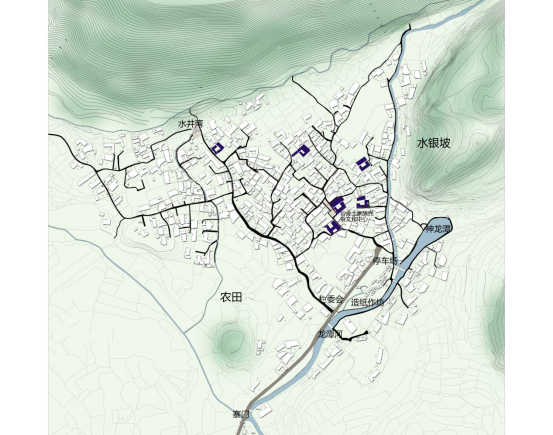

云舍村地处贵州高原向湘西丘陵过度的斜坡地带,属于武陵山脉中部,境内河流穿过,属于沅水水系支流辰水,其自然山水的环境是云舍村选址和布局需要考虑的首要因素。为满足稻作农耕的生产方式云舍村选址于山体与河流之间的平坦地带,背山面水。与大多数土家聚落一样,云舍村整体形态无中心不规则,呈松散团聚型(图3),这是由其建筑之间的组织关系决定的。云舍村建筑以叠加的形式递增,村民在建造自己房屋的时候更多是基于一个微观的视角,考虑周边环境与周边既有建筑,再结合自己的需求和条件,最后选择一个最适宜的大小、形式、朝向等建设房屋。从而导致这些房屋每一栋都是独一无二的,且两两之间组织关系也各不相同。即使云舍村建筑布局没有明显的中心性,但却大多数的朝向是一致的东南向,其顺应了背后大山等高线的走势和迎面龙潭河的流向,一方面可以争取夏季南偏东40度方向吹过来的和风,另一方面可以躲避冬季西北方向的寒风。

图3 云舍村聚落形态

2.3.聚落空间营造

2.3.1.聚落边界

云舍村无寨墙环绕,是把自然基底作为村落边界加以利用。北边的水银坡,东边的龙塘河,南边的农田构成了其自然边界,建筑布局与周围的自然边界形成了一定的空间进退关系。除了自然边界之外,还有由建筑、寨门等组成的人工边界。其中,寨门是一个重要的边界节点,不仅是村寨的标志,同时带给人们通过寨门时的强烈“进入感”。云舍村寨门建于80年代,呈牌楼样式,无进深。寨门不具有防御功能,而是作为标志来界定空间,因而形态比较有特色,追求装饰性。青瓦红柱,屋顶为重檐歇山顶,嫩戗发戗。牌坊上写有“中国土家第一村”,并画有图腾,表达土家人对白虎的崇拜,色彩艳丽(图4)。

相对与北方堡寨型聚落具有连续的防御性堡墙边界来说,云舍村的人工边界是开放的,其建筑之间相隔一定的疏松空间,界面变得模糊而不确定。由自然边界和人工边界组成的聚落边界虽然是无形的,但在村民们心中是共同认知且完全信赖的。

对自然山水边界的选择首先是源于对安全需求的考虑。历史上政权更迭频发,社会动乱,武陵山区这一险恶的自然地理条件却成了聚居在这里的土家民族的有利屏障。云舍村选址于自然山水边界之中,给村民带来的安全感不亚于城墙。其次,聚落边界更是一种精神需求。这一稳定的自然边界使云舍村从其难以把握的外部环境中划分出人们可识别的区域,给村落带来了一种独特而强烈的领域感。领域感增强了居民的内聚倾向和心理上的安全感,十分有利于形成一个良好的聚落场所。最后,云舍村这种两面环山两面临水的较为封闭的自然边界有利于形成良好的生态和良好的局部小气候:背山可以屏挡冬日的西北风;南面水田不但可以形成良好的视觉空间,水面也可以迎夏日的东南风;近水可以取得方便的生活、灌溉用水,且有利于养殖;缓坡可以避免淹涝之灾;植被可以保持水土,调整小气候。

图4 云舍村边界要素(左:寨门;右:龙潭河)

2.3.2.节点空间

在聚落边界之内由建筑实体和建筑之间非实体空间构成,建筑之间的非实体空间主要包括节点空间、街巷、住户私人庭院等。云舍村的节点空间主要有封闭和开敞两类,前者多是以建筑、院墙围合成的广场,后者多是以结合水面形成的生活性开敞空间。这些节点空间自由分布在村落,无轴线关系,无强烈的秩序感,更多的是跟自然条件的迎合和满足人们生活交往需求。

云舍土家族民俗文化中心前广场是一个由建筑、院墙四面围合的封闭广场(图5)。广场由一大一小的长方形空间组成,两个空间有一个台阶的高差,秩序感不是很强。三条主要的巷道汇聚至此,广场没有其他活动设施或是空间设计,更多的是发挥交通功能。自云舍村旅游开发以来,民族文化中心一直是土家名俗风情表演场,其前广场则主要是承担游客集散功能。

水井湾广场则是围绕水井形成的开敞活动场所,一侧靠山,其他三侧开敞距建筑较远,空间围合感较弱(图5)。水井湾广场位于村寨的边缘位置,是大寨南北向主要巷道的终点。水井是该广场的主要构成元素,处于中心位置,并形成一个下沉空间,布局自由。由于水井湾水质较好,水温水量较稳定,长期以来都是村民们的生活用水来源。与封闭的交通节点相比,水井湾广场气氛更活泼、生动,更多是村民们交流空间。

图5 云舍节点空间(左上:民俗文化中心广场平面;左下:民俗文化中心实景;右上:水井湾广场平面;右下:水井湾广场实景)

2.3.3.街道与巷道

连接各个节点空间的公共空间便是街道与巷道。随着旅游业的开发,乡村农家乐受到人们的喜爱,2000年云舍村开通了目前唯一一条入村车行道,街道顺着龙潭河走向一直延伸到通往县城的公路,同时连接了两条主要巷道通往村寨内部。沿街道依次分布了寨门、村委会、造纸作坊、停车场、“农家乐”等公共空间,街道界面开阔而热闹。

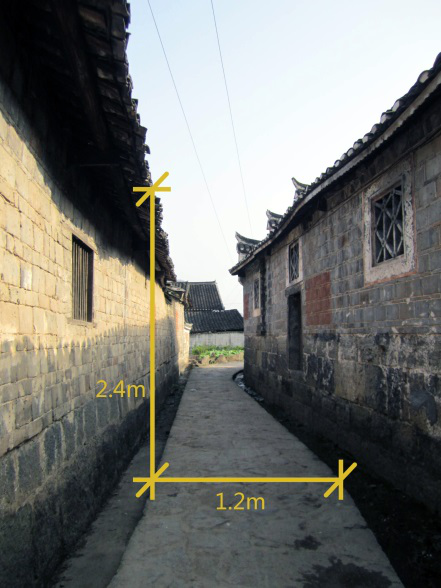

与街道相比云舍村内部古巷道显得封闭而幽静,这是因为几乎每家每户都有庭院,可以说这些古巷道都是院墙围合出来的,其比例尺度都受两侧建筑的影响。巷宽1-2米,院墙高2-3米,古巷道的宽高比在0.5-1之间(图6),围合感较强,尺度适宜,同时云舍村3米高差的微地形丰富了古巷道的趣味性。古巷道是云舍村空间体系中密度最高数量最多的线性空间,其并不是“自上而下”规划出来的,而是由于长期以来住宅不断的增加逐步围合而成,蜿蜒曲折、四通八达、形似迷宫(图7)。

图6 云舍巷道尺度

图7 云舍巷道格局

根据田野调研认识到,其迷宫式古巷道的形成因素主要包括:第一,自然地形的限制。云舍村建于缓坡上,有别于平原地区村落街巷的“直来直往”;第二,“先房后街”的自然生长模式。由于每个房屋所处的外部环境不一样其自身形状轮廓、面积大小、朝向等也具有差异,满足其交通需求的巷道在房屋及庭院的挤压下也就形成了不同曲折程度的线性空间;第三,防匪患。为防匪患采用迷宫式布局和多建四面方砖的高墙大院式建筑,外人难以把握其空间秩序而失去方向感。

3.建筑类型与营造

云舍村的建筑类型主要有民居建筑和生产建筑。云舍人是省溪司杨氏后裔,土王庙位于省溪司所处的江口县城西北部镇江村,云舍村是没有土王庙的,其建筑类型多为民居建筑。清朝时期,汉人大量流入带来了造纸术技能,目前云舍村的造纸业也是其主要经济收入之一,造纸作坊作为生产建筑构成了云舍村独特的人文景观。

3.1民居建筑

由于对发展诉求和当地男子结婚“分家分房”的习俗,造成了云舍村民对房屋持续“拆旧建新”的发展现象。云舍村现存各个时期建筑,其中民国时期以前的建筑占20%左右,建国初期建筑占20%左右,依然保持了传统木构建筑的基本特征,可以得出传统民居形式占40%左右。云舍传统民居多是木构干栏式建筑,平面有一字型、“L”型、门字型和四合院等形式,通常再加上围墙形成院落。其中俗称“桶子屋”的四合院是最具地方特色的民居形式,现存六个保存较为完好的桶子屋,其中五个是明清时期建筑,另一个是民国时间建筑。由于桶子屋建设于“改土归流”时期,已带有明显的汉化色彩。

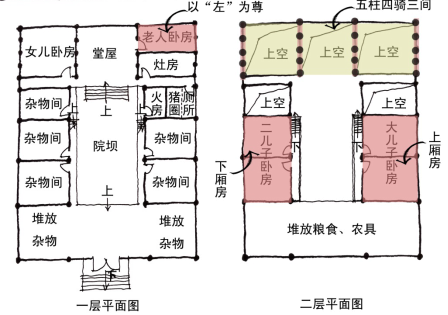

桶子屋一般由正屋、厢房、木楼和朝门组成,四面封墙,又叫封火桶子,单家独院,自成体系。整个建筑平面与汉族住宅很接近,呈合院方形且对称布局,北高南低,上方为主要建筑,分正屋和左右厢房;下方为次要建筑,朝门便设于此。四周相连,围合出院坝,形成四角天井(图8)。

图8 桶子屋组成部分

正屋落在实地上,一般为单层,一明两暗三开间的平面形式与汉族住宅十分接近,根据立柱的多少谓之“三柱四骑三间”或“五柱四骑三间”。受汉族“居中为尊”的礼制观念影响,堂屋位于正屋的中心位置,也整个建筑的中轴线位置上,代表整个住宅的物质和精神中心。堂屋无门开敞,素土地面,屋内供奉“天地君亲师”和祖先牌位,同时也是家庭劳作、婚丧嫁娶的场所。堂屋两边的左右房叫“人间”,是住人的。“人间”房,又以中柱为界,用板壁隔成前后两间。左的“人间房”,前半间作灶房(原火塘屋已转变成厨房和餐厅),后半间作卧室。在云舍土家人的民族意识里,有着以左为尊的习惯,一般是父母住左边,以示尊敬,儿媳住右边;或是兄长住左,其弟届右,这种卧室分配布局体现了以家长为核心与其他人按照亲疏关系的人际网络(图9),表现出严格的长幼有序的礼制观念。两侧卧房多习惯板敷地面,保持了干栏式“席居”的生活习惯。左右厢房为吊脚楼形式,底层架空有柱有墙,多用于堆放杂物和一些辅助空间,其上为板楼,二层住人,源于干栏式的居住习惯,外有绕楼的木栏走廊,俗称“走马廊”。下方建筑为木楼,一层分设朝门和堆放柴草等,其上为竹楼,主要用来堆放粮食、农具等。

图9 桶子屋平面

从建筑形制可以看出,桶子屋是西南少数民族和北方汉族地区传统文化碰撞的结果,干栏式建筑来自西南少数民族民居,四合院形式则源于了北方传统民居。一方面,受汉族地面住宅影响,正屋落在实地上,桶子屋的生活空间从二层下降到地面层为主。堂屋在桶子屋所处的位置、室内陈设以及素土地面处理与汉族住宅几乎一致,可以说堂屋作为桶子屋重要的精神空间体现了与汉族文化交流的过程,已取代火塘屋在云舍土家人心中地位;另一方面,桶子屋依然延续干栏式楼居特色,云舍村选址于缓坡上,按地形不需要吊脚,却偏偏将厢房平地起吊,木柱支撑,二层住人,同时,正屋两侧卧房依然板敷地面。

桶子屋为穿斗式木构架,院子和廊檐均用青石板铺就。云舍村传统民居多采用全木结构体系,还有山区特有的石材、粘土砖等材料应用也较为普遍,在交通闭塞的时代,这是充分因地制宜就地取材的结果。随着对外交通的建立和村民经济收入的提高,村民们新建或改造自己房屋的热情高涨,同时,由于木材的获取相对以前来源更困难,价格更昂贵,很多风格迥异的一字型民居开始出现,多为3-4层的砖混结构,穿插在村落的各个空隙,与云舍村传统风貌极不协调。

3.2生产建筑

云舍村的生产建筑主要指造纸作坊。造纸术是中国古代“四大发明”之一,迄今已有 2000 多年的历史。作为云舍村的主要经济收入支柱之一,古法造纸一直为村民所钟爱,而这一宝贵的传统工艺也伴随着云舍村走过了300多年的历史,有道是“云舍造纸,蔡伦为师”。土法造纸以上等嫩毛竹为原料,其生产要经过砍笋、削笋、去节、石灰浸淹、洗笋、再浸笋、磋笋、抄纸、压榨、焙纸、包扎、磨头等 22 道工序。土法造纸因其保持了传统的手工操作方法,成为古代文明的一面镜子,而用来造纸的作坊也成为云舍众多历史风物中一道特殊的景观,具有极高的历史和人文价值。

造纸作坊位于两条河流交汇处,并挖两条沟渠引水穿过作坊,以方便造纸过程的取水。目前有40个造纸作坊,大多约为3.5米×3.5米的方形平面,四角立柱,以茅草或杉树皮盖顶,四面开敞,形似亭子(图10)。作坊内部主要放置一个石缸和一副大型的杵臼,村民在这里完成主要的造纸步骤捣碎及抄纸。作坊附近有若干个露天放置的石缸,比作坊略小,用作石灰浸淹这道工序。造纸作坊与造纸器具都采用的山区本土材料,柱子和杵臼都是以杉木制成,屋顶以竹子编成藤条打底再铺上茅草制成,石缸都利用的是本地石材。

图10 造纸作坊

4.结论

云舍村地处土家族聚居的边沿地带,长达600年的土司制统治,使云舍村积累了深厚的土家文化;光绪六年改流,汉文化随着大量汉人迁入改变着云舍村民的生活方式和生产方式。云舍村既显现出土家先民的独创精神,也融合了汉民族文化因素,形成一种极富韧性的复合文化形态。首先,从聚落形态上看,云舍村与其他土家村寨一样,其所处的武陵山区自然条件造就了“非理性”的聚落形态,依山就势,临水而建,村落形态为了适应周围环境而表现出无明确的轴线和中心,散点构图,布局较为自由。

其次,在民居营造上,云舍村传统民居桶子屋融合了北方汉族合院式民居形式与南方少数民族干栏式民居形式。一方面,受汉族礼制文化影响,整个平面对称布局,正屋一明两暗平面形式;向汉族地面式建筑演进,正屋落在实地上,主要生活空间下降到以地面层为主;堂屋在桶子屋所处的位置、室内陈设以及素土地面处理与汉族住宅几乎一致。另一方面,土家族干栏式楼居形式也得到了延续,厢房架空采用了吊脚楼形式,二层住人,正屋卧室虽落在实地上,地面却采用了木板敷面。

另外,清朝时汉人流入把造纸术带到了云舍村,造纸业目前仍是其主要的经济收入之一。造纸作坊的选址布局、就地取材、以及简单实用的形式是村民智慧的体现,更是当地极具特色的人文和历史价值的体现。

参考资料:

1.潘光旦.湘西北“土家”与古代的巴人[J].中国民族问题研究集刊,1955(4)

2.马寅.中国少数民族常识[M].1984

3.土家族简史编写组.土家族简史[M].长沙:湖南人民出版社,1986

4.黄运海.江口县怒溪土家族乡风俗习惯调查[A].见:贵州省志民族志编委会.民族志资料汇编[M].1989

5.李绍明.巴人与土家族关系问题[J].云南社会科学,1990(3)

6.李绍明.从川黔边杨氏来源看侗族与土家族的历史关系[J].贵州民族研究,1990(10)

7.费孝通.武陵行(上)[J].瞭望周刊,1992(3)

8.黄贵才.侗族住居的调查报告[R].贵阳:贵州民族研究所,1993

9.陆琦.土家族民居的特质与形成[J].华中建筑,1996:63-68

10.段超.土家族文化史[M]. 民族出版社,2000:83

11.陆元鼎.中国民居建筑(下卷)[M].华南理工大学出版社,2002:894

12.朱圣钟.鄂湘渝黔土家族地区历史经济地理研究[D].西安::陕西师范大学,2002.

13.黄柏权,吴茜.土家族传统文化的特质[J].中南民族大学学报,2002(7):70-73

14.刘诗颖.明清以来湘鄂川黔地区的外族人土家化倾向[D].武汉:武汉大学,2004

13.蔡凌.侗族聚居区的传统村落与建筑研究[D].广州:华南理工大学,2004

14.周亮.渝东南土家族民居及其传统技术研究[D].重庆:重庆大学,2005

15.刘晓晖,覃琳.土家吊脚楼的特色及其可持续发展思考——以渝东南土家族地区传统民居考察[J].武汉理工大学学报,2005(4):273-276

16.宋仕平.土家族传统制度文化研究[D].兰州大学,2006

17.王希辉.土家族吊脚楼的文化生境与文化保护[J].民族艺术研究,2008(6):41-44

18.李晓峰,谭刚毅.中国民居建筑丛书——两湖民居[M].中国建筑工业出版社,2009:39

19.龙社勤.湘西土家吊脚楼形成与发展初探[J].美术大观,2009(2):27

20.汪小文,陈华.土家历史风貌保护的城市更新[A].见:中国城市规划学会.转型与重构——2011中国城市规划年会论文集[C].南京,2011:7785

21.贵州省城乡规划设计研究院.江口县太平乡云舍村历史文名村保护规划说明书[Z].2012

22.梁译文.湘西土家族传统聚落建筑文化研究[D].广州:广东工业大学,2013

23.李学敏,黄柏权.土家族建筑形制变迁考察[J].长江师范学院学报,2014(5):32-37

24.黄炎.渝东南土家族火塘文化与建筑组合空间浅析[J].城市与建筑,2014(2):16-19