白马藏族:神秘的氐族后裔

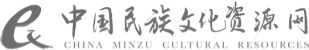

“池哥”面具舞

一些学者经过多年的研究、调查和考证,认为生活在甘肃、四川一带的白马藏族就是昔日氐族的后裔氐族是我国古代西部一个古老的民族。早在西周时期,在今天的陕西、甘肃、四川一带就有大量的氐人活动。魏晋时,氐族社会得到空前的发展,曾建立了仇池、前秦、后凉等国,一度统治西北。两晋时,氐族的发展达到了鼎盛,并在相当一段时期中,维持着这种昌盛和繁荣。后来,在西部各民族连年的征战中,氐族逐渐走向衰落,最后退出了历史舞台。在以后的历史文献记载中,很难找到氐族的踪影。

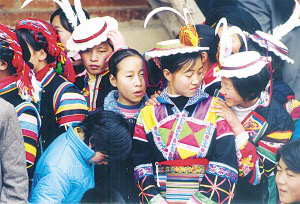

戴“沙嘎”的白马藏族姑娘

一些学者经过多年的研究、调查和考证,认为生活在甘肃、四川一带的白马藏族就是昔日氐族的后裔。有关学者对甘肃、四川的白马藏族作了大量的实地调查和深入研究,提出将“白马藏人”称之为“白马人”,以便把他们同藏族区别开来。正如著名的社会学家费孝通先生在对白马藏族考察后认为:他们“宗教信仰比较原始,崇拜日月山川,土坡岩石,而无主神”。由此指出了白马人和藏族的区别。

白马藏族大部分生活在甘肃省陇南地区文县白马河流域和四川平武县、南坪县境内。20世纪中叶,政府在进行民族识别时,由于他们穿藏袍、说藏话,所以把他们归于藏族。实际上,他们不仅有自己悠久的历史,而且风俗习惯、宗教信仰也不同于藏族。他们会说藏语,却不识藏文;他们不信仰藏传佛教,而崇拜太阳神、山神、火神、五谷神。他们不修庙宇,不供佛像,只在家供奉祖先的牌位。

走过山岗的“神”

白马藏族有自己的图腾崇拜,并且一个地方的人群一种图腾;不同的图腾,代表了不同的部落。如甘肃文县白马藏族的图腾为三眼神,称自己的部落为三眼神部;四川南坪白马藏族的图腾为黑熊,称自己的部落为黑熊部;四川平武白马藏族的图腾为白熊,称自己的部落为白熊部。

白马藏族的服饰中以头饰最具特色,无论男女,其帽顶前端都有一簇锦鸡颈羽装饰,并插白色雄鸡尾羽——这是白马藏族的标志。

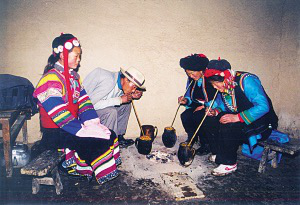

喝咂杆子酒

近日,笔者实地调查走访了白马藏族的聚居区——甘肃省文县铁楼乡的两个自然村,深切感受到白马藏族宗教信仰、文化传统及生产、生活方式与其他藏族地区的不同。这里的白马藏族保留了他们完整而独特的生活习俗。服饰中以头饰最具特色,青年男女都戴白色荷叶边毡帽,缠绕有红、蓝、黄、紫等色线,飘垂在帽沿之外。无论男女,其帽顶前端都有一簇锦鸡颈羽装饰并插白色雄鸡尾羽,这是白马藏族的标志。男子插一支挺直的羽毛,表示心要直,人品要好。女子插两三支弯曲的羽毛,象征美丽。这种帽子被当地的白马藏族称为“沙嘎”。

在实地调查中我们发现,甘肃文县的白马藏族没有自己的文字,但有自己的语言。我们从流传千百年的口头传说和传唱中了解到白马藏族头饰——白鸡羽毡帽的渊源。传说很久以前,白马藏族是一个很强大的部落,住在很远的地方。后来衰落了,接连打败仗,最后一队人马疲惫不堪地逃进了大山,被困在一座山头上。深夜,人们都困得倒下了,敌人便开始偷袭。突然,一只大白公鸡被惊醒,高声长啼,人们从梦中惊醒,拼死杀出重围,得以生存下来。从此,白马藏族就把白公鸡的尾羽插在头上,以示不忘救命之恩。他们在《欢乐歌》中这样唱到:“我们的帽子上插白鸡羽毛,白鸡羽毛是我们民族的标志,白衣白帽表示我们的夏天,青衣青帽表示我们的冬天。”

有口就能唱,有腿就能跳——白马藏族这样评价自己的艺术天赋。而舞蹈中最具特色的,当数“池哥昼”,也称“神面舞”

早就听说白马藏族的好客是有了名的。走进白马藏族同胞的家中,主人一定给远方的客人敬上自家酿造的美酒,端上大块的熏肉。白马藏族自己酿造的酒,是用小麦、玉米、小米、荞麦、高粱制作的,酒精含量为15度左右,非常好喝。最有趣的是用长长的空心草杆喝酒,叫咂杆子酒,是比较原始、比较亲切热情的一种喝法。如果说 我们一天吃喝了二十几家的酒和肉,一定不会有人相信。但事实的确如此。

白马藏族能歌善舞,其中尤以面具舞让人惊叹不已。面具五彩缤纷,形象多样,龙、凤、虎、牛、猪、猴等动物,一齐上阵,争相表现。

甘肃省文县铁楼乡的白马藏族所跳的舞蹈中最具特色的,当数正月十五跳的“池哥昼”。“池哥昼”也称“神面舞”,实际上是古代氐族的原始祭祀舞蹈,被赋予了祭祀祖先、祈祷丰收、消灾祛邪的功能。其舞步简捷明快,节奏舒缓沉稳,舞姿古朴激越,音乐铿锵有力。

表演“池哥昼”时,一般要戴面具——白马藏族特有的一种艺术品。它外表直露、夸张、粗犷,制作过程比较简单:先要选择上好的椴木,然后将其锯成50厘米左右的木块,再从中间劈开,每半块木料雕一副面具。正式雕刻前,艺人先要对所选木料行礼,以示虔诚。雕刻时先用斧子砍出雏形,然后精雕细刻,最后用油漆等颜料彩绘。

文县白马藏族的“池哥昼”表演由9人组成,其中4人扮演“池哥”,两人扮演“池母”,3人扮演“池玛”。“池哥”是白马藏族崇拜的四位山神,老大是龙王,老二是天王,老三是金刚,老四是门神。传说这“池哥”四兄弟是白马藏族祖先达玛的4个儿子。“池母”是传说中的两位菩萨,一位是音姿,一位是慈母,都是玉皇大帝的女儿。三位“池玛”是丑角,一个是老头,一个是老妪,一个是小孩。

表演时,四位“池哥”反穿皮袄,足蹬毡靴,身背一串铃铛,头戴满嘴獠牙的面具,身后拖一条羊皮做的长尾巴。他们左手拿一件兵器,象征勇气和力量,右手拿一支牛尾拂尘,意为驱除邪恶。舞步粗犷、夸张,铜铃声声入耳。两位“池母”身穿宽袖对襟长袍,面具慈祥,翩翩起舞。三位“池玛”脸涂锅底灰,一身小丑打扮,表演没有固定程式,只求滑稽可笑。

有口就能唱,有腿就能跳——白马藏族这样评价自己的艺术天赋。入夜,全村的男女老幼在场院上跳火圈舞,这是一种古朴的娱乐性舞蹈。只要愿意,谁都可以参与。我也和山寨的人们一起肩并肩,手挽手,围着篝火,唱着花儿,翩翩起舞。时而轻歌曼舞,时而旋风般地疾驰旋转。尽情之处,如痴如醉。