朝鲜族民族乐器制作技艺

19世纪末20世纪初,朝鲜族乐器的演奏和制作方法随着朝鲜民族的迁入传入我国。目前,常用的朝鲜族传统乐器有30多种,均以竹木管乐器和打击乐器为主,以弦乐器为辅。流传至今的有伽倻琴、玄琴、牙筝、奚琴、横笛、筒 箫、短箫、唢呐、铮、长鼓、圆鼓、龙鼓、手鼓、细筚篥等。

伽倻琴:为朝鲜族传统弦乐器之首,是民族色彩很浓的弹拔乐器。它的形状近似于汉族民乐器古筝。伽倻琴由共鸣箱、琴弦、琴码三部分组成。共鸣箱长150厘米,宽25厘米、中间厚5厘米。质料分别用梧桐树板和桦木板制作。琴线用蚕丝制作。共13根弦,琴弦的两头各固定在琴头和琴尾,在琴头有弦枕。13根琴弦用码子支柱,琴头可以左右移动,调节音阶。伽倻琴富有表演力,是善于表达民族柔和情感的民间乐器。因此,伽倻琴弹唱是各族人民喜闻乐见的一种表演形式。

长鼓:打击乐器,亦称“扙鼓”。流行于吉林、黑龙江、辽宁的朝鲜族地区。长约70厘米,鼓 身木质呈圆筒形,鼓的两端粗空,鼓面蒙皮,鼓腰细小而中实。以铁圈为框,系皮条或绳索,可以调整鼓的音高。演奏时,右手执细竹条敲击,左手敲击鼓的另一面。两手节奏交错,技法丰富。在乐队中,将鼓放在演奏者前面的鼓架上,在歌舞中一般将鼓挂在身前。常用于声乐和舞蹈的演奏。

细筚篥:朝鲜族吹奏乐器。流行于朝鲜族聚居地区。用细竹管制成,长约25厘米,开有8个按音孔(前7后1),哨长4厘米,双簧。用于和民间歌舞的伴奏。它的装饰性颤音很具有朝鲜族音乐的特色朝鲜族民族乐器,历史悠久,构造独特,音色柔和,奏出的音乐以旋律清新、流畅、婉转、轻快以及长短节奏丰富而著称,常用于歌舞伴奏和器乐合奏。吉林省延边朝鲜族自治州首府延吉市是朝鲜族乐器的主要研究、开发、生产基地。

朝鲜族民族乐器与中国的传统乐器有着很深的历史渊源,经过了千百年的传出和传入的过程,一部分乐器与中国的传统乐器极其相似,一部分则是在我国中原早已销声匿迹,随朝鲜族移民重新传入中国的乐器。朝鲜族乐器是朝鲜族传统音乐的缩影,同时也是研究中国传统乐器的珍贵的历史资料。

维吾尔族乐器制作技艺

新疆少数民族能歌善舞,为歌舞伴奏的乐器也是丰富多彩的,新疆少数民族乐器种类最多的,当数维吾尔族乐器。乐器是维吾尔族生活中不可缺少的伴侣,许多人不仅会弹奏一到两种乐器,家里若访客到来,他们便会情不自禁地拿起乐器歌舞起来,独塔尔、热瓦甫等常用乐器,是维吾尔家中的必备。

维吾尔族的乐器有十几种之多,可分为弹拨、拉弦、吹管和打击四个类型。弹拨乐器主要有弹拨尔、热瓦甫、独塔尔、卡龙琴;拉弦乐器主要有艾介克、胡西塔尔、萨塔尔;吹管乐器主要有苏尔奈(唢呐)、乃依(笛子);打击乐器主要有达甫、纳合拉、塔西(又叫石头)、木勺等。其中弹拨乐器为数最多。这些维吾尔族乐器,都是中华民族乐器宝库中的明珠。

维吾尔族乐器历史悠久,据说每种乐器都有一段美丽动人的传说。就以弹拨尔为例,据传,在很久以前维吾尔族人的祥神黑孜尔,用羊肠子搓成弦,创制了弹拨尔这种乐器。古时有一位维吾尔族乐师,弹奏弹拨尔时,那委婉动听的音色,吸引了上百只百灵鸟飞来,鸟儿围绕着琴又飞又叫,有的百灵鸟听着琴音,突然失去自控,拼命朝琴杆撞去,死在了妙不可言的琴音之中。许多人也被传来的琴声感动得如痴如醉,甚至有的人听得失去了理智。传说是富有传奇色彩的,其意是对维吾尔族民族乐器的赞美,说明维吾尔族对乐器的热爱。弹拨尔,是维吾尔乐器中最长的弹拨乐器,长达1米多,琴体状如半个水勺,用桑木或红木制作,钢丝弦为,音色明净,悦耳动听。不只是弹拨乐如此美妙,其他维吾尔民间乐器也都是制作美、着色好、音质佳。

从演奏的方式看,有自娱性的独奏或自弹自唱;有两件或多种乐器组合的小型乐队的演奏、伴奏、大齐奏。维吾尔族的生活中,在喜庆的婚宴上,在家人亲朋的聚会时,农民在劳动之余,牧人在草原牧放之时,牵驼人在大漠里跋涉时等,是乐器大显身手的时候,或抒发情怀,或烘托气氛。

维吾尔族乐器以制作精良著称。维吾尔族乐器制作技艺有着悠久的历史,在长期的历史发展过程中,积累了丰富。维吾尔族乐器制作起源于汉代的古龟兹国,至今已有两千多年的历史。其优良的传统和精良的技艺,勤劳的维吾尔族人民,继承着发展着。

维吾尔族乐器制作选材料要求十分严格,上等桑木是它的首选,只有这样的材质制作出的乐器,才能出现特殊的具有民族特色的音响效果。其独特的音色及其高超的演奏技巧,以及乐器的形制结构、音序排列、音域音色等元素,经过长期完善已基本定型,是维吾尔族传统文化的重要组成部分。

新疆天山之南,有两个国家级的维吾尔族民间乐器制作村,一个是阿克苏地区新和县依其艾日克乡加依村,一个是喀什地区疏附县吾库萨克乡托万克吾库萨克村。这两个村庄所处的地理位置,一个是古龟兹国中心,一个是古疏勒国中心,龟兹古国与疏勒古国当时毗邻而居。

“龟兹国”,是中国古代西域大国之一,龟兹人擅长音乐,龟兹乐舞就发源于此。疏勒国为汉初西域三十六国之一,是南北古丝绸汇合点,中西文化的最大交汇之处,波斯文化、印度文化、中原文化在这里交流融汇。

阿克苏新和县是历史上著名的“汉唐重镇,龟兹故里,班超府治”,这个县的民间乐器制作技艺,历史悠久,源远流长,背景深远,内容丰富,文化灿烂。民间手工乐器制作工艺虽是一种乐器制作,但围绕这些乐器制作形成的民族文化却贯穿了新疆各民族形成、发展的历史进程。从古龟兹国传承到现在,最初是手工匠人用桑木制作出来的,并培养徒弟,直至把民族乐器制作技艺传承到如今。加依村植根于维吾尔民间的乐器制作,选用的是花纹均匀的上等桑木,木材和工艺均来自于民间。现代的新和县维吾乐器制作技艺,既有对传统手工技艺的继承,又有现代乐器制作技术的融入,简洁而古朴,高贵而典雅,更符合现代人的审美观,它不但是民族歌舞中伴奏的乐器,也是用来装饰的精美工艺品。

喀什疏附县吾库萨克乡吐万干吾库沙克村制作民族乐器,已有150多年的历史。2000年,国务院命名该村为“中国新疆民族乐器村”。这个古老的村子制作的维吾尔乐器有沙它尔、都他尔、热瓦甫、达甫(手鼓)、胡西塔尔等,共27大类,50多个品种。乐器制作以选材精细、工艺精湛而著称,特别是它别致的形制、精美的花纹,以其实用性和收藏价值,受到人们的青睐,畅销国内外。为进一步保护和传承维吾尔族传统乐器制作技艺,该村建成近百户的民族乐器手工艺人聚居村落,成为新疆最富有民族特色和最具盛名的民间乐器制作地之一。

维吾尔族乐器制作技艺,作为民间传统技艺由新疆维吾尔自治区疏附县和新和县申报,于2008年6月,入选国务院批准文化部确定的第二批国家级非物质文化遗产名录。

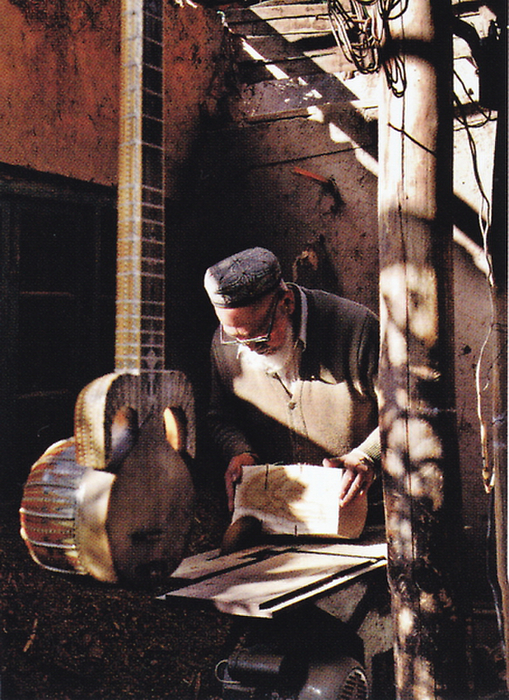

乐器作坊

制作乐器

蒙古族拉弦乐器制作技艺

科尔沁右翼中旗是科尔沁文化的摇篮。蒙古族拉弦乐器主要有潮尔(古代,一种在我国北方民族中流行的拉弦乐器)、马头琴、四胡(又分高、中、低)三种,主要用于为独秦和说唱类唱腔伴秦。在科右中旗、蒙古族拉弦乐器与陶力、乌力格尔、好来宝、图什业图民歌等说唱艺术艺出一脉,在当地有着广泛的群众基础。

古代,潮尔是一种在我国北方民族中流行的拉弦乐器。用潮尔伴奏的蒙古族说唱称“潮尔陶力”,演奏者称“潮尔奇”。

入清以后,图什业图王府乐班和喇嘛寺院将蒙古族拉弦乐器制作工艺传入民间,迄至第十五世图什业图亲王时期。图什业图王府木匠占巴制作的潮尔、马头琴做工精细、音质好。后来,享誉内蒙古地域的乌力格尔大师孟根高力套、额尔敦朱日和、布仁巴雅尔等人都是使用他制作的四胡演奏。现今,与占巴有着师承关系依次为:图布新、胡日沁毕力格、图门乌力吉等人。

现在,全旗制作蒙古族拉弦乐器的能工巧匠有百余人。胡庆海是代钦塔拉苏木(旧王府所在地)农民。1985年以来,他以制作马头琴、四胡为营生,有两把四胡分别被来自日本、台湾的客商以高价购买。哈达是一名专业演奏员。在全旗首创胡琴制作厂家,他带领十几名员工,继承传统技艺,开发研制出多种品类,驰名自治区内外。近年来,科右中旗蒙古族拉弦乐器制作技艺不断提升产业化规模,促进了演奏水平的提高,多次在全国、自治区演出获得殊荣。一个拥有800把四胡、民间自发组织起来的演奏团体多次亮相大型庆典活动,受到各阶层的关注。

2007年,该项目作为第一批自治区级非物质文化遗产已早报第二批国家级保护名录。同年,科右中旗被自治区文联命名为“内蒙古四胡之乡”。

马头琴制作技艺

马头琴是蒙古族传统的拉弦乐器,拉奏方法与其他拉弦乐器不同,弓子是在弦外擦奏,发音柔和浑厚、音色宏阔低沉、富有草原风味,在少数民族传统乐器中较为成熟的拉弦乐器。

马头琴全长100厘米左右,通常用白松、泡桐、色木、红木、桑木等硬质木制成。马头琴由琴箱(共鸣箱)、琴杆、琴头、弦轴、码子、琴弦和弓子等部分组成。琴箱是马头琴的发音体,是马头琴最主要的部分。传统马头琴的琴箱两面是蒙的皮膜,音量较小、音色黯沉,而改革后的马头琴的音箱多用桐木、松木做面板,其音量较大,且声音具有很强的穿透力。其琴箱呈正梯形,由面板、侧框、背板组成。面板是马头琴音箱中最主要的部分,由正梯形的板材制作,面板的左右两半面上开音孔,围着面板的边多画蒙古特色的花纹,富有蒙古文化特色。侧框通常是使用四块侧板材料,上面的板最短,两侧板的长度和宽度均相同,下面的板比上面的板稍长。音箱的板材要求每个面都要平整光滑,侧板的厚度尺寸是根据马头琴声音的需要来决定。制作音箱时在上下两侧板上须开装入琴杆的孔眼。做好琴箱后,上面还需按好拉弦板和琴码。

琴杆为半圆形柱状体,前平后圆,正面为按弦指板,上端设有山口,下端装入琴箱的通孔中。琴杆多用色木制作,对木材有严格要求。一般都用径切木料,年轮的走向必须是顺着水平线与侧向平面垂直。琴杆的制作要依照样板精心制作,上面部分为琴头和琴槽,下端为琴颈部分。琴头部分没有尺寸要求,但雕刻琴头是最为精细而有趣的制作过程,琴头的造型可依据蒙古族所喜欢的马的造型来雕刻出来。制作琴颈部分的制作有严格的尺寸要求,现在琴颈的指板部分为480毫米,下端琴杆连接琴箱部分,长度多为70毫米以上。待琴头和琴杆锯切、修削完了应该上琴轴。琴轴外形为圆锥体,多用黄杨木或铜质的材料制作。琴杆上张两条马尾弦,两弦分别用40根和60根左右长马尾合成。两端用细丝弦结住,上端缠于弦轴,下端系于琴低的尾柱上。琴弓用藤条或木材料制作弓杆,两端栓以马尾为弓毛。将上举这些部件制作完成后,需上漆涂色,待干安装好便是一部成品马头琴。

自上世纪50年代起,马头琴演奏家,不仅对马头琴的演奏技巧和技法进行改革而且根据作品需要制作出了中音马头琴,低音马头琴,高音马头琴等,从而使马头琴音乐更加完美。2011年,蒙古族马头琴制作技艺被列入国家级非物质文化遗产。

苗族芦笙制作技艺

在贵州各地少数民族居住的村寨,素有“芦笙之乡”的称誉。芦笙,是少数民族特别喜爱的一种古老乐器之一,逢年过节,他们都要举行各式各样、丰富多彩的芦笙会,吹起芦笙跳起舞,庆祝自己的民族节日。

苗族芦笙由笙斗、笙管、簧片和共鸣管构成。

笙斗又称气箱,多用杉木、松木或梧桐木制作,以杉木最佳,纹理顺直、质地松软、少疤节,外观呈纺槌形。笙管多用白竹制作,白竹的竹径细、竹节长、粗细匀、竹壁薄,通常在直径1.2厘米左右、每节长40厘米~50厘米,是制作笙管的良材,要选生长三年以上、冬至到立春前砍伐的为佳。簧片多用响铜制作,《尾蕉丛谈》一书载有“长管之上冒以匏,短管之中置以簧,用响铜为之,恒用火炙,亦古制也。共鸣管是套在笙管上端的一截竹管,可使音量明显增大,多使用毛竹制作,依音高不同而异。

苗族芦笙因流行地区的不同,而在大小、音色、音量和调式上有所差别,黔东南黄平、丹寨和榕江一带的芦笙高亢粗犷;黔西毕节、水城一带的柔和抒情;而黔南的芦笙则雄浑健朗。

传承流派主要有雷山苗族芦笙和大关苗族芦笙两种。

贵州省雷山县苗族居住区村村有芦笙,是芦笙的重要产地。芦笙制作工匠分别居住在雷山县丹江镇的排卡村、方祥乡的平祥村和雀鸟村、桃江乡的桃梁村和年写村,这些村寨都位于大山之中,交通极不方便。雷山地区制作的芦笙音质纯正,外表光洁美观,极负盛名。

云南省昭通市大关苗族芦笙制作技艺主要存在于云南苗族聚居区的昭通市大关县天星镇。天星镇芦笙以苦竹、桦槁树皮、杉木、铜片为料,使用刀、锯、刨、凿、钻、锤、剪刀、炼炉等工具制作。芦笙通常由笙管、笙斗和簧片三部分构成,常见的芦笙发音管一般为六根,大关县芦笙制作传人王杰锋在继承祖传秘技的基础上作了创新,将发音管改成八根或十根,又在高温冶炼黄铜笙簧片时加入一定比例的铅,增强了芦笙簧片的弹性及韧性,这样制成的芦笙发音更加响亮悦耳,天星“王芦笙”就此扬声滇黔交界的苗族村寨,为大关天星芦笙增添了光彩。

傣族象脚鼓

在傣族人民的生活中.象用来形容男人的票少悍他们仿照象的脚.制成民族乐器,这就是象脚鼓。云南省临沧市傣族象脚鼓手工制作的历史距今已有500多年.主要流传于临翔区忙畔街道办事处忙令社区青华村、凤翔街道办事处的南屏社区‘后寨村、章驮乡的勋旺村以及博尚镇的大励准村,其制作工艺颇为考究。木料通常选用椿树、杨柳树、云槐树、刺通树攀枝花树、牛嗓管树等品种而且要在农历八月砍伐,因为这一时段的竹木质地好,不易虫蛀也不易开裂。

现在的象脚鼓,鼓身细长,鼓面不再用蟒蛇皮,而是用羊皮做成。鼓身用轻质木材,一段完整的圆木挖空树心而成。整个鼓身涂上鲜艳的彩色,并用孔雀翎毛装饰,非常美丽。鼓身上系黄色或其他彩色绸带,挂在击鼓人的左肩。击鼓人夹鼓于左胁下,双手击鼓面。为了使鼓音圆润柔和延长,打鼓前须在鼓面上粘用糯米揉搓过的饭团。长象脚鼓、小象脚鼓和个别地区的中象脚鼓粘核桃大的一团于鼓面中心,大多数中象脚鼓则粘直径约七厘米左右的圆圈。此外,为了美化和加大鼓尾摆动幅度,有的中象脚鼓尾上装饰着孔雀羽毛。

象脚鼓的来历在傣族民间流传着许多传说。一种传说是很久以前,由于蛟龙作孽.傣族地区年年洪水为患.人们不得安居乐业.有一个勇敢的傣族青年在乡亲们的帮助下,杀死了蛟龙同时也献出了年轻的生命.为了纪念英雄和庆祝胜利人们就剥下蛟龙皮.砍来‘泡椿”树.做成象征吉祥如意的白象脚掏空后蒙上蛟龙皮.所制成的打击乐器就叫象脚鼓。从此,傣族人民融合本民族的传统文化舞蹈技艺和中原文化的长处.创造了具有民族特色的象脚鼓舞、面具舞、斩马刀舞、棍术舞栽秧舞等.在傣历新年泼水节关门节、念大经节、立蟠杆节、“赶摆“祭祀性活动‘婚嫁、起房建屋等喜庆时刻以及春节活动中,都要进行象脚鼓舞表演活动。

如今,制作象脚鼓的艺人大多上了年纪,而制作象脚鼓是个耗时间又费体力的活,年轻人大多不爱学。加上古树资源逐渐减少导致制作成本提高,传统象脚鼓工艺已经面临失传。2011年,傣族象脚鼓制作技艺选入第三批国家级非物质文化遗产名录。

编号:Ⅷ-124

类别:传统技艺

申报地区或单位:吉林省延边朝鲜族自治州,新疆维吾尔自治区疏附县、新和县,内蒙古自治区科尔沁右翼中旗,吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县,上海市闵行区,贵州省凯里市,云南省临沧市临翔区

参考资料:国家民委文化宣传司组织编写《国家级少数民族非物质文化遗产集解》,中央民族大学出版社,2014

首页

首页 艺术

艺术 节日

节日 婚俗

婚俗 霓裳

霓裳 味道

味道 非遗

非遗 村镇

村镇 旅途

旅途