汉藏语发生学关系的研究始于19世纪初,20世纪30年代李方桂先生在《中国的语言和方言》中把汉藏语系分为汉台和藏缅两种,70年代调整为汉、侗台、苗瑶和藏缅4个语族。美国学者本尼迪克特(Paul K. Benedict)的分类中汉藏语系不包括侗台和苗瑶,下辖汉语和藏-克伦两支,藏-克伦语又包括藏缅和克伦两支。

汉藏语的发生学关系。东亚大陆的源头可追溯到一万年以前,一万三千年以前的冰河时期,长江以北是稀树草原。一万多年前末次冰期结束之后大抵是自东北到西南分布着细石器文化,南部和东部分布着砾石文化。到一万年前气候变暖,农业出现,人口迅速增加,出现了农业文化,其中较大规模的农业文化是河南舞阳一带八九千年前种植的农耕文化,鼎类三足器最早出现在舞阳贾湖和山东,它是古汉藏文化的象征。从新石器早期的舞阳贾湖文化到新石器中期的仰韶文化、大汶口文化以及黄河上游的马家窑文化,它们是有密切关系的。马家窑文化后来又演变成为齐家文化,是早期藏缅文化的一部分。黄河下游的大汶口文化在距今约五千年时演变为龙山文化。龙山文化是这一时期黄河流域影响最大的文化。此后分布于河南和伊诺地区的河南龙山文化演变为夏文化,鲁西豫东地区出现先商的文明。古侗台先民和古苗瑶先民原本分布在长江流域。东部沿海新石器早中期使用鼎和种植水稻的有青莲岗文化和河姆渡文化,长江中游有大溪文化。古侗台文化与商周时期长江下游的文化有密切关系,古苗瑶文化与长江中游的屈家岭文化有密切关系。这是侗台语和苗瑶语与汉语、藏缅语的发生学关系的文化背景。

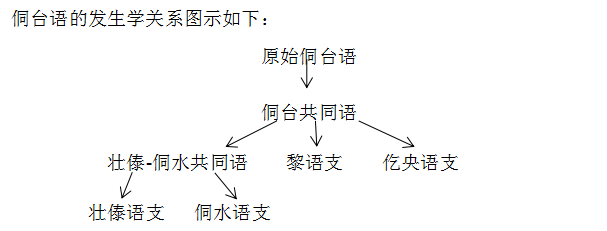

与文明传播有密切关系的是语言的传播,中原地区距今八九千年前的语言应是今汉藏语系语言的前身,金汉藏语系不同支系的语言只是古代许多汉藏支系中的一部分。它们的发生学关系可表示为:

藏缅语的分布与分类。原始汉语-藏缅语文化最初分布在黄河中游,后来向黄河上游、四川及云南北部(新石器晚期)传播,并进入缅甸、印度、西藏地区(春秋战国时代)。西藏地区四五千年前是属于华北系统的卡若细石器文化,后来的卡若文化与云南、四川商代的大墩子-礼州文化相似。大墩子文化是最早进入云南的一支藏缅文化。后来又有昆明人的大石墓文化和稍晚才到的氐羌人石棺墓文化。石棺墓文化和大石墓文化同时又分布在四川。西藏地区的古藏缅文化从西藏地区进入进度、尼泊尔,出现与藏语支语言较相近的喜马拉雅语支的语言。藏语支的宗卡语(尼泊尔)、拉达克语(印度)等自然是较晚才从西藏进入尼泊尔等地的。春秋时代分布于云南的藏缅文化后来进入缅甸,印度那加地区的那加语分布于布拉马普特拉河(雅鲁藏布江下游)的东部。

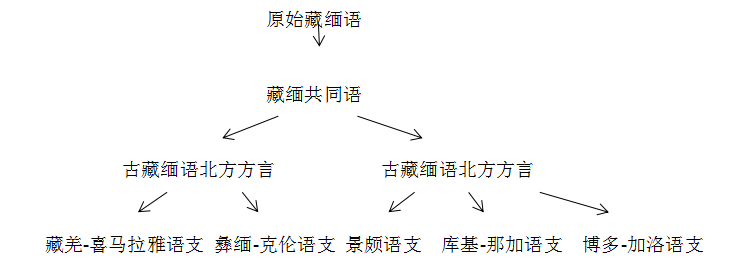

今天保留下来的藏缅语族的语言大致上可分为五大支系:藏羌-喜马拉雅语支,彝缅-克伦语支,景颇语支,库基-那加语支,博多-加洛语支。(注:此分类涵盖分布在国外的藏缅语族语言,故与国内部分著作中只涵盖境内语言的分类方法不一致)

其发生学关系图示如下:

侗台语的分布与分类。今侗台语族的语言主要分布在两广、云南和贵州等地,另外还分布在东南亚的泰国、老挝及越南。侗台人商周时期居住在长江下游的南北两岸。战国时代百越支系主要由侗台人和南岛人的部落组成。后来,江苏、浙江和江西的侗台人陆续转用汉语,大陆的南岛人转用侗台语。侗台语中有不同层次的南岛语底层,是不同时代的南岛人转用侗台语的证据。而南方吴、粤、闽的汉语方言中恰好保存着侗台语的底层。

楚灭越,古侗台人仍然在浙南和福建立国。汉时浙南为瓯越,其南为闽越。西汉后期瓯越、闽越之号不复见。西汉时期广东地区已出现与闽地相近的文化。到东汉时期,福建地区的文化才基本汉化。

苗瑶语的分布与分类。苗瑶先民史籍中称为“武陵蛮”、“五溪蛮”。关于他们的记载,最早见于南北朝范晔的《后汉书》。武陵郡之称始于西汉初年,为今湘西地区。“苗”专指苗族人见于唐宋时代的史籍,如樊绰的《蛮书》等。据苗人的《迁徙歌》,苗人是从“水乡”迁入武陵五溪地区的。东汉时古苗瑶人大约居于沅水中游与酉水下游一带。瑶族唐代开始从湖南迁至两广境内,称为“莫徭蛮”、“莫徭”或“徭人”。瑶语支的语言只有勉语一种。勉话有勉、金门、标敏、藻敏4种方言。勉语还分布在越南、泰国、老挝,另有一些使用勉语的瑶族人已迁居到美国和法国。“畲”之名始于南宋,他们在福建一带被称为“畲民”。畲人大约南北朝时沿湘黔边境南下,经桂北、桂东,至广东潮汕,聚居于粤、闽、赣交界地区。南宋时部分畲人向福建的不同地区和浙江等地迁移。客家人南下广东,与畲人杂居,大部分畲人转用汉语客家方言,广东地区保存下来的畲语中亦有不少客家话的借词。

参考资料:

1.吴安其《历史语言学》上海教育出版社.2006.

2.孙宏开:《中国的语言》商务印书馆2007.6