人类学、民族学与博物馆的渊源由来已久,博物馆曾经是支持早期人类学学科发展的重要基地,18 世纪末到19 世纪曾被称为人类学史上的“博物馆时代”。中国学界已经有不少针对民族博物馆和人类学、民族学博物馆的研究,其中马腾岳在描述台湾泰雅族博物馆的研究中指出:“传统人类学博物馆目前已分化为遵循传统、着重于标本展示的‘民族志博物馆’和受去殖民运动影响而发生、以民族主体性为展示目的的‘民族博物馆’两类。

与有大量研究的“民族博物馆”相比,目前较少见到有关“民族志博物馆”相关的调研。笔者在四川省成都市大邑县安仁镇的调查发现,被外界誉为“中国博物馆小镇”的安仁至少同时存在以大邑刘氏庄园博物馆、建川博物馆聚落、民族志展览馆为代表的三种类型的博物馆。其中大邑刘氏庄园博物馆是安仁第一座博物馆,现为全国重点文物保护单位,隶属于大邑县政府管辖。建川博物馆聚落被媒体评价为“中国最大的民间博物馆”,现已建成抗战、民俗、红色年代、抗震救灾四大系列26 座分馆。而民族志展览馆是由四川安仁镇老公馆文化发展有限公司(以下简称老公馆公司)与西南民族大学他山学社共同策划、设计并完成的,展品为学者个人捐赠或手工制作的实物以及民族志电影等,它是老公馆公司所属的四座展馆之一。这三种类型的博物馆背后的支撑力量分别为政府、民间以及介于前两者之间的股份制公司。民族志展览馆代表着在官办和民办之外的“另一种博物馆”类型。本文在对民族志展览馆的筹建、展陈、策展活动等问题的口述史访谈和田野调查基础上,试图梳理安仁“另一种博物馆”的生存纪实。

一、民族志展览馆的筹建

民族志展览馆于2011 年10 月开馆试运行,而其筹划过程则要追溯到数年之前建川博物馆聚落进入安仁。建川博物馆聚落建成之后,外界更加关注安仁镇,许多组织和个人被安仁的资源所吸引,通过各种方式进驻安仁。川报集团(即四川日报报业集团)就是其中的先行者,他们想要将安仁打造成四川“文化上的九寨沟”。关于川报集团与建川集团的合作,魏建民说:“川报集团实际上是从2006 年初开始(与安仁建川公司)谈,成立老公馆文化发展有限公司,正式成立是在当年5 月份。”熊燕在其硕士论文中提到她与建川博物馆聚落的“渊源”:2005年3月,她随四川省旅游局局长到大邑县安仁镇,初次接触“建川博物馆聚落”项目。当时“聚落”还未动工,一个沙盘和几块展板,但馆长樊建川充满激情的讲解打动了熊燕。此后,川报集团有了要与建川合作的想法,熊燕于2006年5月28日调到川报集团与建川集团合资成立的老公馆公司工作,负责公馆开发、保护中的“文化定位”。

老公馆公司成立之后,通过和安仁保育院进行土地置换,取得了15 个公馆的使用权,公司随后开始对安仁老街的全面打造,带动了“老街15 座老公馆的文化挖掘、修缮、对外定位的思考”等工作,但是这种打造的开展是耐心的,并不急躁。樊建川为了开展老街的打造工作曾带领团队参观了欧洲的所有古堡。熊燕也谈到,“之前这些年我们是想和看的比较多,准备工作做得比较充分,这样一下手我们就知道该做什么。”

几年之后的2009 年,成都文化旅游发展集团有限责任公司(简称文旅集团)进入安仁,这给老街的打造带来了更大的推动力。同年12月27日,中国博物馆协会正式授牌安仁为“中国博物馆小镇”,这给安仁镇的发展带来了良机。2011年3月,文旅集团正式入股老公馆公司,这也为公司的博物馆创建工作的开展奠定了经济基础。

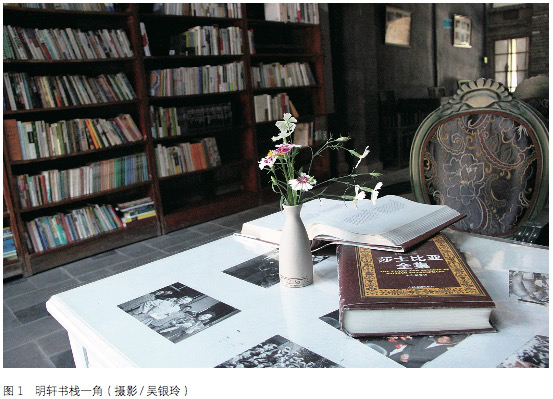

文旅集团进入之后,老公馆公司最初打造的一个项目是“明轩书栈”,2011年4月28日,书栈正式对外营业。为了配合明轩书栈的对外营业,熊燕举办了一个展览和一个画展:在服饰馆和珍品厅布置了“中国民族服饰刀剑甲胄展”;另外在素人画廊布置了杨学宁“芙蓉花开”油画展。

这两个展览的效果很好,使得熊燕开始思考在“老房子里建博物馆”的事情。熊燕原本是做旅游新闻的记者,后来攻读了人类学专业的硕士,她一直谦虚地称自己为“人类学的票友”。按照她自己的话来说,她学了人类学之后,对这个学科有一种情结。这种情结让她创办了全国第一个人类学民族志博物馆,而且她的想法得到了许多学术界人士的支持。

民族志展览馆的创建是一种商业行为,但在商业背后,更多的是学术的思考:

我最早陪王铭铭和罗兰(Michael Rowlands)两位老师去安仁的时候,他们就有想法在这里做一个中国私立民族学研究院,举办一些学术的讨论,成为一个民族学的基地。为此我还跟王老师通了一些邮件。后来要在老街上办博物馆,我最有把握的就是这个民族志馆。通过之后我就找了张原、汤芸碰头,向王老师汇报后开始着手布置。我那时候心里有个目标,就是2011年国庆节的时候,民族志馆对外开放。除此之外,我还有个想法,博物馆小镇一定要有学术研究,学术的前提是学者,我们要吸引学者们过来。

熊燕于2011 年7 月20 日向文博公司提交了“关于建立民间博物馆的报告”,如她所言,同时申请建立“国宝级老电影展、杨学宁油画展,新办民族志摄影展、民族服饰展、‘二手生活’用品馆、皮影表演馆”六座展馆。在报告中,熊燕写道:“民族志摄影展,在郑子权公馆举办……展品以著名人类学家、北京大学教授王铭铭提供60 部英国皇家人类学会收藏的民族志电影为主,包括来自世界各地的民族志珍贵影像和实物。此项展览与北大蒙养山学社和西南民大他山学社共同举办,有利于吸引国内外人类学、博物馆学、社会学等学者来安仁,营造博物馆小镇的学术氛围,提升博物馆小镇的研究力量。”因为安仁“中国民族服饰刀剑甲胄展”和“芙蓉花开”油画展的成功,文博公司作为出资方,老公馆公司作为执行方的博物馆建设方案顺利通过了。

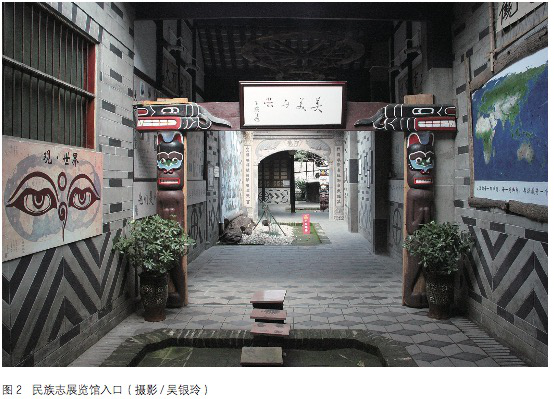

在报告中,新办民族志摄影展,展品以民族志电影为主,这个展馆策划是明确的。而作为展馆地点的郑子权公馆位于安仁镇树人街37号,建于1945年,占地面积800平方米,建筑面积470 平方米,坐东朝西。公馆平面布局为“三进”:一进临街设计为铺面,共有5间;二进为公馆二门和住房,在它们前面设计了一个横向长方形天井,长10来米,宽约3米;三进为主人内宅院,也有一个天井,但功用不仅是采光和排水,还是主人用来栽花养草的花园。公馆建筑为砖木穿斗式结构,青瓦斜坡顶,木雕花窗,灰塑堂门框。在改建为博物馆的过程中,并没有改变公馆的格局,只是在原有建筑基础上进行了展厅分配和外观改造。

最初筹建的时候,熊燕计划建“民族学”展览馆,后来在实际操作中将展馆的名称改为“民族志展览馆”。她说,这是因为民族学博物馆很多地方很多国家都有,改为“民族志”更好把握,博物馆的目的就是要介绍人类学的经典民族志,另外也有独特性,这是全国唯一的私人民族志博物馆。展馆的名称涉及筹办方对民族博物馆、民族学博物馆、民族志博物馆等概念的理解。吴泽霖曾指出民族学博物馆与民族博物馆不同,前者是为科学服务而后者为政治服务。显然熊燕的尝试与官办民族博物馆不同,而在考虑到自身的特点和承办能力之后,她又将展陈重点落到了人类学学科内部的民族志上。

可以说,从2006 年老公馆公司成立,到2011年筹办创建民族志展览馆所经历的五年时间中,包括熊燕在内的很多人为这个民族志展览馆投入了精力,使得“在老房子里建博物馆”的想法终于落到实处。而展览馆最初从摄影展扩展为民族志影像及实物、模型等陈列,又经历了一系列的策展讨论和实践工作。

二、展陈、活动及其批评

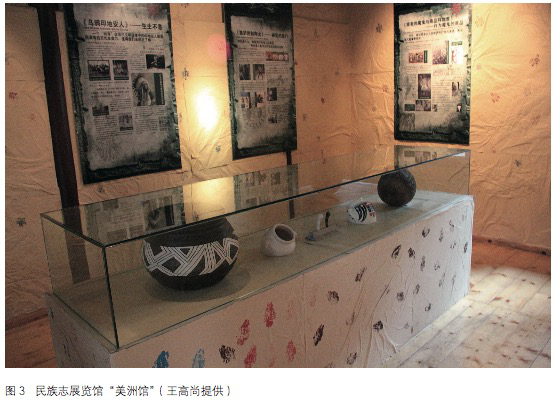

2011 年8月15日,民族志展览馆的策展工作展开。西南民族大学张原和汤芸两位人类学青年教师与老公馆公司的员工一起加班加点赶工,因为按照熊燕申请建馆的报告所要求的时间,展览馆要在当年“十·一”国庆期间开始试运行。2011年10月1日,民族志展览馆如期亮相。面向大众的民族志展览以人类学经典民族志著作为主要线索,结合实物、模型、影像等资料多层次、多视角地展现多区域的文化。展览馆分为人类学相关简介与概述、异邦想象、天下胸怀、非洲馆、海洋馆、美洲馆、中国馆等区域进行实物、图片、模型展陈,另有民族志影像馆播放人类学影像资料。

展览开篇简要介绍了人类学、民族志、田野作业等关键概念,在展馆入口设置了马林诺夫斯基的田野调查场景“复原”,开辟了手工制作的互动区域;营造了“摇椅上的人类学家”的书斋,陈列了从人类学家在田野中使用过又带回来的照相机、打字机;用从《山海经》到《天下全舆总图》来展现我国古代对世界的认知和探求。这些场景的设置都采用原图复制、手工创作加上主题的方式进行,这与一般的实物博物馆有所不同。安琪曾指出的人类学博物馆自出现以来表述“异文化”具有三种模式——概念式、场景式和情境式。民族志展览馆的展陈方式却是三种模式的混合。之所以会进行概念解释、场景复原并加入田野情境,一方面是为了更好地展示人类学田野调查的知识,另一方面也是由于收集的展品不足所致。

民族志展览馆“分别讲述了努尔人、俾格米人、昆族人的故事,陈列了非洲竖琴、豹骨烟斗、祈雨法器;复制了海岛渔民的独木舟和捕鱼工具,揭秘了萨摩亚人的成年;介绍了不同人面对资本主义浪潮的策略和遭遇,展示了图腾信仰的神圣;回到亚洲,及至中国,结合实物阐释了广阔地域内多元文化‘和而不同’的深刻含义;民族志影像馆定时播放人类学电影,生动呈现多彩的异域文化”。虽然异域的努尔人、俾格米人、昆族人等在游客眼中非常陌生,但是影像资料与实物复制给大家带来了直观的感受。所以开馆之后,这个展馆颇受好评,媒体也争相报道。

为了体现该展馆的学术性,展馆试运行之后,就举办了首场学术讲座。2011 年10 月15 日下午,西南民族大学他山学社和四川安仁镇民族志展览馆共同举办了题为“世界的音乐,音乐的视界” 的学术讲座。主讲人杨晓博士结合具体案例,为听众介绍了世界不同区域、不同风格的音乐,讨论了音乐的定义、元素等内容,并结合人类学研究相关理论分析了讨论对象的具体语境(context)等问题。老公馆公司认为这次讲座拉开了安仁镇学术性文化资源开发的序幕。

除了民族志展览馆之外,同时于2011年10月1日与大众见面的还有清代服饰暨民族服饰博物馆、电影博物馆与素人画廊,这些展馆共同构成了熊燕所称的“泛博物馆”。配合这些展馆的正式开馆,并力图竖立安仁自己的会展品牌,2012年4至5月,熊燕策划了首届安仁博物馆月活动。首届安仁博物馆月主题为“博物馆与生活”,主办方组织、策划了为期一个月的系列活动。

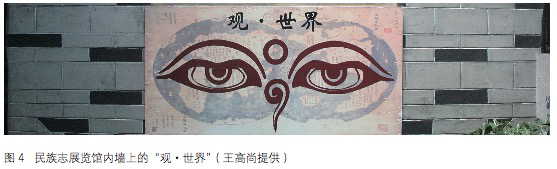

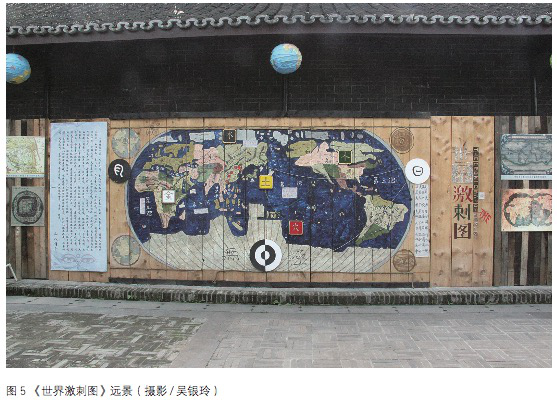

在民族志展馆入口处有一个写着“观·世界”的很醒目的标牌,背景是《天下全舆总图》,在背景之上是一双带有异域风情的眼睛(Buddhism eyes)。这是安仁博物馆月期间民族志展馆活动的中心主题——“从心观世界,重获世界观”。带着想要重新观察世界的目的,熊燕采用了王铭铭教授“重绘世界地图”的创意,开展了一个联合各界人士绘制一幅新的世界地图的活动。

图5 就是后来媒体争相报道的《世界激刺图》,这幅地图以400 多年前利玛窦的地图为蓝本绘制而成。王铭铭解释说:“在古人的观念中,地面是平展铺开的,正是利玛窦世界地图的出现,我们才意识到这个世界是一个球形。”尤为特别的是这幅地图上的地名被绘制者们改成了现代化的具有嘲讽意味的词语,比如“爱斯基摩”变成了“爱死寂寞”,“爱琴海”变成了“爱情海”,“玛雅”成了“妈呀”,四大洋变成了第一、二、三、四“泡”……这些表达了今日我们认识世界的方式的多样性。

随着安仁博物馆月的成功举办,民族志展览馆越加为游人和学者所知。除了正面的关注,它也听到了不少批评的声音。

实际上,学术界对民族志展览馆实物不足的批评是带有比较对象的,比如来自香港城市大学的张隆溪教授,他看过其他地方的民族学博物馆,认为安仁在公馆建筑里添加的符号太多,而真正的实物又不足,这是一种缺憾。处于起步阶段的民族志展览馆显然没有办法从田野调查的实物数量上来说服学术大家。与此同时,不懂得人类学的普通游客带着新奇的情绪进来浏览,展览馆原本的目标是“要让人参观后知道人类学是什么、民族志是什么”,但“现在基本上95%的人还是分不清人类学是什么、民族志是什么”。这些都是民族志展览馆面临的问题。

除了展陈方式和展品的亟待提升,展馆的资金来源也在熊燕的考虑范围之内。包括民族志展览馆在内的泛博物馆从2011年10月到2014年10月的三年之间,资金来源是文博公司,但是2014年之后,展馆必然要考虑自身的“造血功能”。尤其是目前的展览馆是不收门票的,这不同于刘氏庄园博物馆和建川博物馆聚落。在筹划阶段,熊燕原定门票为每人10元。此外,就老公馆公司的博物馆免票的原因和相关的讨论,她说:

为了配合博物馆月,我们对外免收门票。其实我们一开始是设计了门票的,20块钱看五个馆。但是这个门票在我们街上其他的景点还可以当20 块钱消费。博物馆本身是不盈利的,但是它可以拉动游客的配套消费。我们一开始是这样设计的。其实相当于免票。但因为免票,有些人就不进来展馆,进来也不好好看。

未来是不是要收门票,也在酝酿当中,不过就算是收,我估计还会像最初设计的那样,门票本身可以抵扣消费。另外一块是门票的收入问题。我们这个馆在三年之内都是有资金资助的,从2011年10月到2014年10月,都不用担心资金营运的问题,但是现在也开始思考自己造血的事情,所以才会策划与博物馆相关的纪念品。

旅游纪念品的开发在安仁的各大博物馆都有展开,其中最为成功的是建川博物馆聚落。老公馆公司于2013 年元旦期间打开了“安仁购”的门面,专门销售自己设计的旅游纪念品。

三、“另一种博物馆”的困境与希望

西方的博物馆学经历过一个反思时期,针对博物馆与殖民主义的关联、博物馆所代表的西方智识传统与表征他者文化的合法性等问题,学者们展开过诸多讨论。2013年7月19至21日,克莱尔·哈里斯(Clare Harris)和米歇尔·奥汉伦(MichaelO’Hanlon)召集“民族学博物馆之未来”主题学术会议。在会上,吉维塔·辛格(KavitaSingh)的发言《博物馆之未来是民族志的》针对民族志博物馆已然过时甚至濒临“死亡”这一论断而展开。她利用中国、东南亚、南亚等不同国家和地区的案例,证明民族志博物馆不仅不是过去之物,而且所有博物馆的未来都将是民族志式的,这意味着民族志式的展览或多或少将成为所有展览形式的基础。从辛格的研究中,我们能够看出民族学博物馆作为民族志的可能性。作为安仁的一个股份制公司创办一个民族志展览馆,而且策展和展陈范围实际上覆盖了人类学经典民族志的几大区域,这不仅反映了策展人本身对人类学学科知识的把握,也体现了他们对民族志博物馆功能的一种理解——向公众展示“人类学是什么”。

罗伯特·伊森(Robert Eason)曾说:“博物馆应该通过展览、教育、扩展项目,尽可能地满足观者的需求,尽全力与公众相联结。博物馆不仅仅是一个存放展品的大仓库,它是人与思想集会的场所,它的未来依靠它扮演公众生活中充满活力的一角。”

在他看来,无论是哪种类型的博物馆,未来都可能面临着经费削减、前景黯淡等现实问题,而解决之道在于博物馆要发挥出“前所未有的主动性”。民族志展览馆显然也面临着同样的现实问题,比如经费不足、场馆与展品不足、观众与展品之间的距离较远等。

民族志展览馆在其运行过程中需要考虑生存维持问题,创办人不止一次考虑过要为博物馆找国家资源。但受股份制公司的限制,这种努力并不顺利。

我们还是想争取每年国家对博物馆的补贴,但要这个补贴就必须要证,可是我们又一直没有办。2012年准备以“安仁老公馆博物馆群”这个名称去申办,在做的过程中发现很麻烦,有两个关键问题。第一是消防,因为最后是省文物局来确定、同意,省文物局要同意的话必须要场所的消防合格证,但是所有的老公馆是很难消防合格的。后来我们让县消防局做了一个测算,如果要消防合格的话至少要140万。太不划算了,所以我们正在犹豫。

还有一个更重要的问题是:我们公司建的博物馆究竟是什么性质?这个扶持是针对民营博物馆的,如果是民营,则所有的藏品要归属到一个人头上。可是如果那样就会被冠上国有资产流失的名声。

在熊燕申办建立民族志展览馆等博物馆的报告中,这些博物馆的性质被定位为“民间博物馆”,但显然川报集团、文旅集团以及安仁建川公司合资的老公馆公司并不属于“民营”性质,这也导致民族志展览馆不能如建川博物馆聚落那样被外界称为民间博物馆,更加不能争取到国家对民办博物馆的支持。更为重要的是,民族志展览馆的一些藏品,比如60部英国皇家人类学会收藏的民族志电影,这属于个人捐赠。民族志展览馆性质上的模糊性,导致了在适用博物馆政策时遭遇了困难,这是中国民间博物馆创建和发展中有可能遇到的问题。但更为重要的困境恰恰不在这里,而在于展览本身与观众之间的距离问题。

民族志展览馆开放已经两年了,但安仁为人所知的还是刘氏庄园博物馆和建川博物馆聚落。这有民族志展览馆自身对外宣传不足的原因,也有政府支持力度不够的原因。不过即使面临着展品不足、人员局限、宣传不到位等种种不利因素,但熊燕他们仍然坚持着放慢节奏保护性地开发老公馆。对于老公馆与街道,老公馆公司的打造理念是“尽可能地保护这些东西,不想破坏它”aa,对于传统,他们的保护力度比较大。对这些承载了百年兴衰的建筑来说,“放慢节奏保护性的开发”不能不说是一件幸事。因为安仁各种类型的博物馆都与当地约50余座公馆聚落有所关联,这些公馆是由川西平原上的乡绅、军阀家族于新中国成立前建成,把公馆“变成”博物馆并不简单是在建筑里填充外来的藏品。对此熊燕在访谈中说道:

我个人希望安仁是自然生长的,希望我们现在做的这些工作跟这个地方是合拍的,不希望看上去太像外来的。我特别希望建在这里的博物馆能够让当地的学生和老百姓受益。但是这是需要时间的。

熊燕试图通过建博物馆拉近安仁人与博物馆的关系,虽然效果不明显,但她还是看到了希望:去年一个晚上八九点钟,在服饰博物馆我遇到几个学生,在黑暗的灯光下抄写郑子权公馆的说明牌。我问他们在做什么?他们说自己是安仁中学的学生,老师要求他们写关于公馆的作文,他们就来查资料。我当时特别高兴,因为我确实是希望安仁本地的学校和社区做活动都能来这边。

四、小结

通过梳理安仁博物馆小镇的生存状态,我旨在表明,民族志展览馆作为官办、民办之外的“另一种博物馆”,其策展思路受到人类学的学科启发,而其生存又必然面临着政策、经费等方面的困境。此外向公众展示“人类学是什么”“拉近人与博物馆的距离”这样的雄心,也需要更多的人类学家与参观者,甚至设计者的多方参与和长期互动才能完成。

但尽管置身于生存困境,该博物馆的展览仍在缓慢地影响当地居民对地方文化的理解。