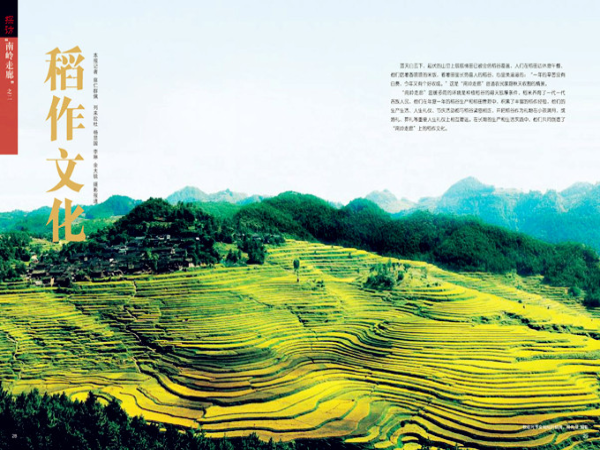

“南岭走廊”之二:稻作文化

蓝天白云下,起伏的山峦上层层梯田已被金色稻谷覆盖,人们在稻田边休息午餐,他们吃着香喷喷的米饭,看着田里长势喜人的稻谷,心里美滋滋的:“一年的辛苦没有白费,今年又有个好收成。”这是“南岭走廊”普通农民家庭秋天收割的情景。

“南岭走廊”温暖多雨的环境是种植稻谷的得天独厚条件,稻米养育了一代一代各族人民,他们在年复一年的稻谷生产和稻田管理中,积累了丰富的稻作经验,他们的生产生活、人生礼仪、节庆活动都与稻谷紧密相连,并把稻谷作为礼物在小孩满月、或婚礼、葬礼等重要人生礼仪上相互赠送。在长期的生产和生活实践中,他们共同创造了“南岭走廊”上的稻作文化。

稻作文化是指水稻耕作民族在长期的生产和生活实践中创造和约定俗成的民俗文化。中国的56个民族中,稻作民族有28个。处于“南岭走廊”上的这些民族都属于稻作民族。1995年,在“南岭走廊”上的湖南省道县玉蟾岩遗址中,考古工作人员发掘出有人工育化迹象的稻壳和陶器遗存。经鉴定,有的稻壳已有1.8万年至2.2万年的历史。这一考古发现为“最早发明水稻人工栽培技术的应当是中国人”的观点提供了进一步的佐证。

“南岭走廊”上的部分彝族也种植水稻。图为插秧的彝族人

稻作文化的发展与南方人口的增长和民族的融合密切相关,二者相互作用,互为因果。民族的迁徙与融合,导致了南方人口的增加,促进了生产工具和方式的改进,极大地推动了稻作文化的发展;稻谷产量的提高又为人口的增长和民族发展提供了物质基础。“南岭走廊”上的各民族很早就已经开始水稻种植,是目前所知水稻种植的最早区域之一。在这里,苗族、瑶族、汉族客家人、畲族等民族往来迁徙,与壮族、侗族、水族、仡佬族等当地世居民族相互交流融合,创造了五彩斑斓的稻作文化。在一定程度上可以说,“南岭走廊”上的稻作文化是整个中华民族稻作文化的一个缩影,也是“南岭走廊”区别于“藏彝走廊”和“西北民族走廊”的特质所在。我们从“南岭走廊”丰富的稻作文化现象中选取富有特色的几个部分,通过这些能让读者领略到中国灿烂的稻作文化传统。

从山岭雕刻到稻田养鱼

“南岭走廊”各族人民在稻田的营造上可谓匠心独运,祖祖辈辈开辟和维护的梯田就从物质形态上直接向世界展示了这一地区杰出的稻作文化景观。“南岭走廊”不仅位于长江和珠江两大水系之间,而且处于丘陵地带和喀斯特地貌的交汇处,很多地方地下水系彼此相连。在这种构造下,群山就像一个天然水塔。基于水的压强作用会使相连的水系保持水面相平的原理,较矮的山丘往往是“山水相连,泉水不断。“南岭走廊”各族人民发现这一现象后,就在这些较矮的山丘上修建水利设施,修筑梯田,创造了广西龙脊梯田、湖南怀化侗族梯田等多处人间奇迹,这些梯田又被浪漫地称为“山岭雕刻”。

梯田的生命和灵气在于水。梯田所在地各族人民自古以来立下了铁的戒律:严禁乱砍滥伐山林,严禁毁坏水源,严禁烧荒、开荒,破坏水土。这些经验无疑在保护环境、讲求“科学发展”的当代具有重要的现实意义。

充沛的雨量和丰富的水资源,为“南岭走廊”地区种植水稻提供了条件,而大面积的水稻栽种又为鱼类的养殖提供了场所,生活在这里的苗、侗、壮等民族,长期以来就沿袭着稻田养鱼的习惯,每年秧田里灌水时,放些鱼苗到稻田里,让它们跟秧苗一起成长,等到夏天秧苗发青结穗,鱼也逐渐长大,秋天放水收割稻谷时,鱼就长到七八两重,一亩田就可以捕获几十斤的鱼。

稻田养鱼成果显著。侗族妇女在稻田里捞鱼

稻田养鱼需要掌握一定的技术,稻种和鱼种的选择都很重要。不同品种水稻的生长特性不同,稻田蓄水期的长短也就不同。同样,各种鱼的生长速度也不一样,有快有慢。一般选用糯禾的稻田和鲤鱼来进行稻田养鱼, 糯禾稻田的蓄水期较长,有三四个月,鲤鱼生长速度快,三四个月能长到一斤左右。

在稻田养鱼地区,只有部分寨子的人掌握培育鱼苗的技术。秋天稻谷成熟要放水收割时,根据鱼的长势,选择些母鱼放到专门的水池里培育鱼苗,到第二年栽秧时,鱼苗就可以出售,在那些大面积稻田养鱼地区,鱼苗的需求量大,出售鱼苗成为当地人一大经济来源。

很久以前,生活在“南岭走廊”的古越人就已将种稻和养鱼结合起来。唐代刘询的《岭表录异》记载:“新沈等州山田,拣荒平处,以锄锹开为叮畦。伺春雨,丘中聚水,即先买鱿鱼子散于田内。一、二年后,鱼儿长大,食草根并尽,既为熟田,又收渔利,及种稻且无稗草,乃齐民之上术也”。在生产实践中,人们不断吸收先民的经验,知道在稻田里“养鱼除草”的益处,稻田里的杂草和各种害虫都成为鱼的饲料,这样既有利于稻禾的生长,又养肥了鱼,同样的田地和同样劳动,一举两得,在解决人们粮食问题的同时,又提供了丰富的蛋白质,保证了人们的营养结构,从而增强民族体质。稻田养鱼做法符合时下发展生态农业的理念,得到农业研究部门专家的肯定,并建议以“生态立体农业生产模式”加以推广。

丰收的禾晾与禾仓

村前屋后,高高的禾晾架上,挂满层层叠叠的金黄色糯谷,架下是三三两两晚归的牧群,或肩挑山货的村民,在夕阳余晖的照耀下,金黄色的糯谷更加灿烂耀眼,秋后行走在“南岭走廊”,我们常常被这样美丽的景色所吸引。这是南岭走廊稻作民族,特别是侗族和苗族同胞晾晒糯谷的禾晾。

丰收的稻谷意味着即将迎来的盛宴

生活在“南岭走廊”上的民族,除了供人居住和喂养牲畜的传统建筑外,部分稻作民族还有禾晾、禾仓等建筑。糯稻和籼稻的生产期、管理和食用方式都有所差异,籼稻生长期短,收割时在田间脱粒,而糯稻生长期长,一般连穗收割,捆成禾把,用扁担挑回村里。为了晾晒禾把,并使之免受家禽、家畜和鼠类的侵袭,人们建造了专门晾晒禾把的建筑—禾晾。禾晾通常建在向阳的地方,禾晾高几米,甚至十几米,用木柱和木板搭建而成,成排地建在一起。秋收时,挂满禾把的禾晾金灿灿地连为一片,成为“南岭走廊”地区一种独特的建筑文化景观。

粮仓建在水池上,既能防止老鼠糟蹋粮食又有防火的功效

脱粒后的粮食要放入禾仓,全木结构的禾仓,是苗侗地区储藏稻谷等粮食的建筑。禾仓一般都建在寨子的路边、鱼塘边,或者鱼塘上。有的村寨在离寨子几十米甚至上百米的地方修建禾仓,以避免粮食因火灾被烧毁。禾仓用杉木建造,悬山屋顶,上盖衫树皮或小青瓦,4柱落地,用中柱支撑房梁,立两层。底层不装板壁,高约6尺有余,禾仓柱子之间距离是1丈2尺,取一年四季12个月有陈粮之意。干栏式建筑的禾仓通风性能好,能避免潮湿和虫害,建在水池上和小溪边的禾仓又具有良好的防火功能,是南方稻作民族聪明才智的表现。

挂满作物的禾晾

稻米的盛宴

民以食为天,不同地域不同民族的饮食文化多姿多彩,千差万别。“南岭走廊”各稻作民族积累了制作各种稻米食品的方法。从日常的饮食,到节日盛宴,或婚丧嫁娶的重大人生礼仪都会看到用稻米制作的各种食品和酒,稻谷或大米还作为珍贵的礼品相互馈赠,在自给自足的年代,依靠土地生存的乡民收入微薄,粮食就是财富与希望的象征。

“南岭走廊”上的各族人民能做出上百种精美的稻米食品,包括米饭就包括焖饭、蒸饭、捞饭、竹筒饭、绿豆饭、黑豆饭、土豆饭、大米玉米渣饭、五色饭、油炒饭、煨南瓜饭……

与其他地区相比,“南岭走廊”稻作民族对糯米有格外的偏爱。尽管糯稻产量比籼稻低,这里的人们还是要种些糯稻,作为在农忙时节、年节和重要日子里的主食。粽子、糍粑、米糕、元宵、糯米肉团等过年过节时特需的食品主要原料都是糯米。在壮乡、侗寨,乡亲们摆合拢宴(百家宴)时,其中必不可少的就是糯米饭。畲族在三月三这天将一种小灌木(畲语称“乌枝”)的嫩叶捣碎,然后用其榨汁浸糯米,煮熟后称作“乌饭”。吃乌饭是畲族的特有风俗。现在还有一些老人说:“吃了乌饭,上山不怕蚂蚁咬。”

苦瓜包糯米饭是在“南岭走廊”地区受欢迎的一道菜

糯米还可以用来做油茶。空闲时,人们将糯米用水浸泡,蒸熟,晒干,最后搓开成熟米粒子。做好的熟米粒子又叫做泡茶。打油茶时,先将泡茶炸发,再用油炒焦,加上少许老茶叶略炒片刻,冲入少许开水加盖,见茶水呈黄黑色,再加入清水,放入姜片,煮开即可饮用。油茶不仅能饱腹,而且还能生津解渴、提神醒脑、消除疲劳,此外还有治疗轻微感冒、腹泻等功效。

吃油茶传统,其实也与妇女有关,如生完孩子后的三朝茶、周岁茶,姑娘出嫁的离伴茶、离巷茶,娘家为行将生育的姑娘送纺织用具时的送货茶,婆家娶新娘时请贺喜的亲戚朋友喝的喜茶。此外,油茶还作为过年过节祭祖时的敬祖茶等。

侗族婚礼上的彩色米饭

“南岭走廊”上,各民族的诸多人生礼仪和宗教仪式也离不开稻谷,如给神或新亡人供的只能是大米或糯米制品,决不能供玉米粥、薯类。壮侗语族的民族视稻米为生命的象征,做寿叫做“补粮”。年过半百的老人都有个近一米高的陶罐,称为寿米缸,生日请巫师诵经,子孙往缸里加新米,表示延寿。里面的米平时可以掏一些熬粥,但再穷也不能掏净,掏净了就意味生命即将终结,非常的不吉利。

水族祭稻田

水稻是一种季节性很强且比较娇嫩的作物,怕旱,怕涝,怕风,怕虫,怕倒伏,一旦遇到天灾或社会动乱,就会导致失收。所以从撒种开始,必须小心翼翼地护理,并衍生出许多与水稻有关的祭祀活动。

祭稻田时设在稻田中央的祭台

传说远古时,一支水族祖先来到都柳江一带定居,有一年田里禾苗忽遭虫灾,面对突如其来的灾害人们束手无策,眼看颗粒无收。幸得水书先生陆铎的指点,人们把屋内的烟尘撒在稻田里,除去害虫。为庆祝胜利,设宴欢歌,沿袭至今,成为卯节。

卯节水语叫“借卯”,意为吃卯,是水族古老的传统节日之一,节期为四天,一般在水历九十月即阴历的五六月间举行,具体日子依水族历法推算而定。卯节的一个主要内容就是举行祭稻田仪式。

过卯节的水历十月,水书上称之为“绿色生命最旺盛的时节”,这时地里庄稼发青,又未到农忙季节,按照民间说法,水历的辛卯日是过节的最佳日子,它能带来风调雨顺,人寿年丰的好运气。

2008年 7月,卯节的前一天,记者来到贵州省三都县九阡镇水各村,进村就感到了浓郁的节日气氛。忙碌的人们男女分工,女人打扫庭院,并按传统习俗把烟尘撒到自家稻田里,作驱灭灾虫之用;男人取出珍藏的铜鼓、芦笙等,为第二天卯节的演出作准备。家家户户都杀猪宰鸭、磨豆腐、开窖酒、备鲜鱼,祭祀祖先,准备迎接客人。

卯节有“东方情人节”的美称。节日当天,吃过早饭后,人们盛装出行,三五成群从四面八方赶来。水各村的村民也在村口列队吹号、击鼓和摆上拦路酒迎接客人,来客中的走亲访友者,先到亲戚家坐一坐,而那些穿红戴绿的青年则迫不及待地朝卯坡赶去。卯坡是过卯节时,青年男女集会对歌的场地, 水各村的卯坡在稻田边的一座小山上。

祭稻田时男人们要跳入稻田里抓鸭子

中午,水各村的卯坡和山下的稻田边已人山人海,稻田里的祭稻谷仪式开始了。人们陆续来到稻田边,妇女们每人手里拿着一把马尾草,一会儿工夫,上千名的水族妇女就整齐地站在稻田周围的田埂上,他们统一身着无领大襟上衣和长裤,男人们则在水书先生的带领下,举着写有水书的彩旗,赶着猪来到稻田中央的祭祀台前,摆好祭品,插上锦旗,然后诵经祭祀……

田埂上的妇女们边唱着祈福的水歌祭祀稻田,边挥动着手中的马尾草拍打稻田里禾苗,意为驱赶害虫。祭祀过程中,水族汉子把母猪和鸭子驱赶到稻田里,随后几位青壮年也纵身跳入田中追捕母猪和鸭子,受惊的鸭子四处逃飞,水花四溅。妇女们则不停地助威呐喊,几分钟后最终将母猪和鸭子“擒拿”上岸。水族人用这种独特的方式祈求风调雨顺、稻作丰产、人丁兴旺、人寿年丰。据研究资料表明这些祭祀活动与古代的社祭有相似之处,可能是古代社祭的遗风。

卯节当天,热情的水族群众摆上拦路酒迎接客人

祭稻田仪式结束后,人们就开始涌向卯坡,记者也跟随人群来到著名的水各村卯坡,水各村位于三都、荔波、独山三县的交界处,交通便利,所以来赶卯坡的人很多。只是天公不作美,当天飘着蒙蒙细雨,但丝毫没有影响人们的心情,九乡十八寨的水族男女老幼身着节日盛装,挤满了整个山坡,此时的卯坡已是人如潮、歌如海、伞如花,人声鼎沸,热闹非凡。花伞下,丛林中,青年男女早已对起了情歌。歌到深处情也浓, 如果男女双方合意,确定感情之后,男方就请媒人带礼物到女方家提亲,确定良辰吉日,迎接姑娘过门。这样,一个新的水族家庭也随之产生了。