契丹字

契丹字是记录契丹民族语言的文字,分契丹大字和契丹小字两种。一般认为契丹语属阿尔泰语系。

契丹为中国古代北方民族之一,源出东胡。它的发展线索是东胡—鲜卑—契丹。

据文献记载,早在公元4世纪契丹族的先民就生活在中国北方的西拉木伦河与老哈河流域,长期过着游牧生活。在唐代,先后依附唐朝、突厥和回纥,逐渐进入奴隶社会。10世纪初,耶律阿保机建立契丹王朝。这期间农业和手工业都有一定的发展。

契丹人信奉多种宗教,主要是萨满教和由汉族传入的佛教与道教。辽朝建立后,儒家思想一直处于重要地位。辽代编辑并雕版印刷的佛经总集《大藏经》(即契丹藏)和续刻的房山石经在中国文化史上占有重要地位。

契丹人在建国前本无文字,刻木为信。需用文字时,则借用汉文。契丹立国后,由于政治、经济、军事、文化发展的需要和民族意识的觉醒,在耶律阿保机的倡导和支持下,耶律突吕不和耶律鲁不古以及一些汉族知识分子于辽神册五年(920年)创制了契丹大字。

契丹大字是参照汉字制成的,沿用了汉字的横平、竖直、拐直弯的书写特点,并借用了一些笔画简单的汉字字形,如“仁”、“来”、“田”等。这种借用的汉字字形只有少数保留了汉字的音和意,例如“皇帝”、“太后”等。多半音意已不同。绝大多数的契丹大字是自行创造的新字,字形与汉字不同。

契丹大字的创制者认识到汉字笔画繁复、字数多带来的难写难认的弊病,因而在创制契丹大字的过程中,尽量减少笔画和字数,造了3000余字来表达契丹语。每个字的笔画都很简单,绝大多数都在10画一下。现有传世资料中笔画多达15画的只有一个出现过一次的非常用字。但是,契丹大字不太适合契丹语多音节词较多和语法中有粘着词尾的特点。后来,耶律阿保机之弟耶律迭剌又创制了契丹小字。

契丹小字是参照汉字和契丹大字的字形制成的拼音文字。现代学者称其最小读写单位为原字。据现有资料统计,原字约有300多个,原字的笔画都比较简单,多数在6画左右。

契丹小字的原字都是表音符号,只有当它们拼成词之后才表示意义。每个词根据音节的多寡由一至七个不等的原字组成。词尾和各种附加成分都与词根粘着在一起。拼音方法受汉字反切的影响。

由一个原字构成的契丹小字叫单体字,由两个以上的原字构成的叫合成字。原字排列顺序一般为先左后右,二二下推,若由三个、五个、七个原字拼成,末一原字居于下边中间。

两种契丹字创制后,一直与汉字同时流行于契丹人居住区域。金灭辽以后,两种契丹字与汉字和女真字并行于金朝境内。直到金章宗明昌二年(1191年),金朝才明令废止契丹字。此后,契丹字仅通行于西辽地区。蒙古灭西辽后,两种契丹字渐绝于世。至明代,由于契丹民族与其他民族融合,契丹字无人使用,终于成了死文字。此后,用契丹字写的书逐渐泯灭。除宋人王易《燕北录》中描摹的符牌上的五个契丹字外,传世的契丹字资料大多是本世纪出土或发现的,其中金石材料为绝大多数。

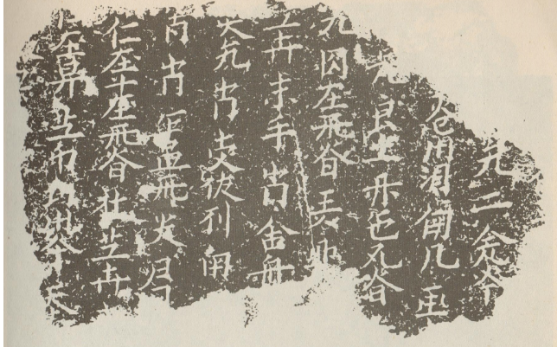

传世契丹大字资料有《大辽大横帐兰陵郡夫人建静安寺碑》碑阴铭文(多已漫漶不清)、《故太师铭石记》、《萧孝忠墓志》、《耶律延宁墓志》、《北大王墓志》、《辽太祖陵纪石碑》残石、《应历碑》,《耶律习涅墓志》和一些印章、符牌、银币、铜币及铜镜边款铭文等。

契丹大字《辽上京残石》

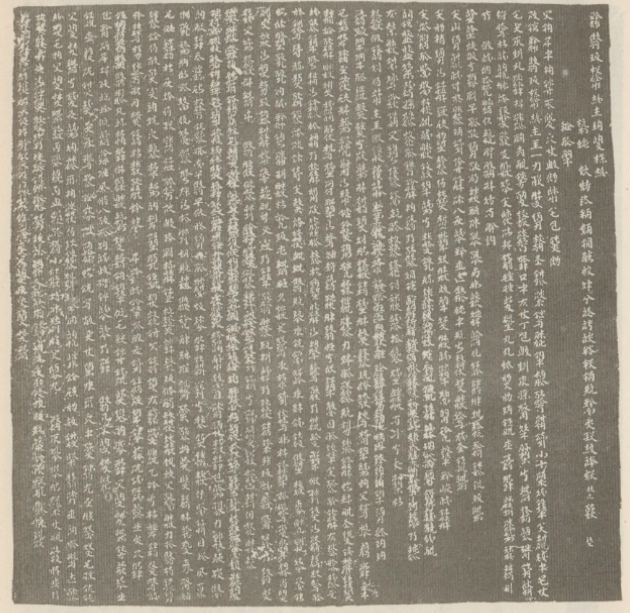

传世契丹小字资料有《兴宗皇帝哀册》、《仁懿皇后哀册》、《道宗皇帝哀册》并盖、《宣懿皇后哀册》并盖、《萧令公墓志》、《许王墓志》、《故耶律氏铭石》、《耶律仁先墓志》、《郎君行记》、《萧仲恭墓志》以及铜镜、鱼符、玉展、铜钱铭文和一些墨书题字等。

契丹小字《道宗皇帝哀册》

传世契丹字资料除玉盏等个别资料流往国外以外,几乎全部妥善地保存在我国辽宁、内蒙、河北和陕西的有关单位中,其中辽宁省博物馆收藏最为丰富。

解读契丹字对于研究中国北方民族史和北方民族语言有重要意义。因为女真字是参考两种契丹字和汉文制成的,所以契丹字的解读也能促进女真字的深入研究。契丹字中有许多汉语借词,而契丹小字又是拼音文字,记录语音较准确,契丹小字的解读对中古汉语语音的构拟也有重要参考价值。

契丹小字资料出土早,资料较多,又是拼音文字,契丹小字解读起来较大字为易。因此,学者们都把主要精力集中在契丹小字的研究上。

契丹小字从1922年出土《兴宗皇帝哀册》和《仁懿皇后哀册》,到1933年开始有研究性的文章发表。从那时迄今半个多世纪的契丹小字研究史大致可分成三个时期。

第一个时期是1933至1935年期间,研究中心在中国。主要研究者有罗福成,王静如和厉鼎煃等。他们用汉字哀册与契丹字哀册对比,用各种契丹字哀册互相对比、并以哀册与其它契丹小字资料对比,释出了契丹小字中的一些年号、干支、年、月、日、数字以及意为“皇帝”、“皇后”、“哀册文”之类的单词约70个。这时期的代表作是奉天图书馆于1934年刊行的《辽陵石刻集录》。但当时对拟音注意不够。

第二个时期是1951至1956年期间,研究中心在日本。主要研究者有山路广明、村山七郎、爱宕松男、长田夏树、田村实造等。这个时期研究的特点是着重于契丹小字的拟音。所拟原字的音值,后经验证,拟对或接近对的有30多个。这个时期,关于契丹小字有不同的学说,如原字源于汉字说,原字源于突厥字母说,原字可以再分割说,用统计原字出现频率构拟原字音值说等。其共同点是把中世纪蒙古语与契丹语联系起来,从中寻找拟音的途径。这时期的代表作是田村实造和小林行雄合著的《庆陵》(座右宝刊行会,1953年)。

第三个时期是1975年至1985年的十多年间,研究中心在中国。主要研究者有清格尔泰、刘凤翥、陈乃雄、于宝林、刑复礼、巴图、黄振华、苏赫、沈汇、王弘力等。这个时期研究的特点是以解读有汉文对译的《郎君行记》中的人名、地名、官名入手,从而找到了用契丹小字中的汉语借词进行拟音的突破口。以此为基础,新释出单词300多个,新构拟原字音值100多个,并分析了20多条语法成分。这个时期的代表作为清格尔泰等人著的《契丹小字研究》(中国社会科学出版社,1985年)。

契丹大字解读起来较为困难,中外学者先后进行这项研究工作的有阎万章,丰田五郎、刘凤翥、长田夏树等。他们主要是用契丹大字与汉字和女真字对比的方法,释出一些年号以及一些零星的字。

两种契丹文字的解读虽然都取得或多或少的成绩,但距离契丹字的彻底解读还相当遥远。

编辑:王韵茹

参考资料:中国民族古文字研究会编《中国民族古文字图录》,中国社会科学出版社,1990年。