高小华:从伤痕美术到超级绘画,见证中国发展脉搏

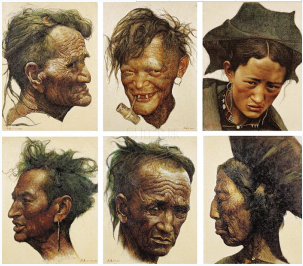

《布拖人》高小华作

《重庆大轰炸》 高小华作

高小华,中国当代著名油画家;1955年生于南京,毕业于四川美术学院;曾先后执教于四川美术学院、中央美术学院和重庆大学,现为西南民族大学艺术学院教授、博士生导师、名誉院长。

创作经历:

1978年,创作油画《为什么》首开“伤痕美术”先河;1983年,赴凉山彝族地区创作《布拖人》组画,转向“乡土写实绘画”;1985年赴美留学,创作《暖冬》等彝族题材作品;2000年回国,主持创作《红岩启示录》《重庆大轰炸》《淮海战役陈官庄地区歼灭战》等“超级油画”;2013-2016年,参与“中华文明历史题材美术创作工程”,创作巨幅油画《周易·占筮》。

走进位于西南民族大学主楼的高小华美术馆,映入眼帘的第一幅画就是他的成名作《为什么》。一次武斗之后,混乱、血腥的现场,缠着绷带的年轻人,用质疑、困惑的眼神发出了对世界的无声呐喊:为什么?

1979年,在新中国成立30周年全国美术作品展上,来自四川美术学院的3位学生的4件作品震惊了美术界,揭开了“伤痕美术”的序幕。其中,高小华的两件作品《为什么》《我爱油田》就是“伤痕美术”的代表作。

改革开放40年来,高小华的个人经历是中国美术发展史的缩影:上世纪80年代前期,他是“伤痕美术”“乡土绘画”和“四川画派”的重要代表人物;八五新潮兴起之时,他跟随出国热潮赴美留学;新世纪以来,他回国投身于公共艺术的“超级绘画”创作,成为著名全景画制作人,见证了改革开放40年来中国社会发展变化的脉搏。

1、《为什么》揭开“伤痕美术”的序幕

1977年,22岁的高小华考入四川美术学院之前,他的作品已两度入选全国、全军美展。因此,进入大学后,他没有像一般新生那样沉浸于画石膏像的基础练习之中,而是一鸣惊人,独立创作了油画《为什么》。

一个大一的新生,何来胆量挑战时代,创作出反思历史、批判现实的“伤痕美术”开山之作?答案蕴藏在高小华个人的成长经历中。

改革开放的春风吹来之时,中国的先锋艺术家们敏锐地察觉到整个社会的脉动,形成了强烈的表达欲望。高小华一反之前“红光亮、高大全”的美术模式,率先以颠覆性的视觉形象质疑“文革”,反思过往、批判现实,表达出了亿万国人追求真理、期盼变革的心声。

油画《为什么》一炮走红,高小华也从无名小卒一夜成为中国艺术舞台上的闪亮人物,他甚至每周都能收到一麻袋的读者来信。

除了《为什么》,这一时期他还创作了《我爱油田》《赶火车》等经典作品。尤其是《赶火车》,被誉为油画的“清明上河图”,2003年以363万的天价拍卖成功,创下了当时中国油画拍卖的最高纪录。著名理论家水中天曾这样评论《赶火车》: “过去了二十几年之后再看这幅画,我不能不被毫不造作的真实所震撼。当年的‘杂乱’‘含糊’已经凝聚成为明晰的历史性叙述,它已经成为一个时代的缩影。”

2、布拖写生的先行者

“伤痕美术”打开了美术界回归现实主义的缺口。此后,艺术家们朝着现实主义、乡土绘画的路径继续开掘。高小华最大的兴趣在于挖掘到最原始的乡土味道、最纯朴的人性和最接地气的生活。

1981年,高小华的同学罗中立创作了油画《父亲》,荣获了全国青年美术展览金奖;陈丹青在中央美术学院研究生班的毕业创作《西藏组画》也引发了艺术界的极大轰动。一些美术评论形容,当时的青年画家“从关心‘我们’转向关心‘他们’”——从对社会的反思和批判,转向了对人性的关注、同情和对传统文化的渴求和理解。

为了探寻最适合自己的新题材,毕业留校执教的高小华,把目光投向了蜀地凉山彝族。1983年寒假,一个灰蒙蒙的下雪天,高小华乘着中巴车翻越海拔3000米的大凉山,去彜族腹地的布拖。在那里,他找到了自己期待已久的“彝味”——混合着土味、汗味、油味、烟味、酒味等多种气息的地方,创作了《布拖人》组画。

在彝族小伙儿阿里可且的帮助下,高小华穿梭于布拖街头与乡间,寻找理想的模特儿。写生的报酬一般是买些烟酒和杂糖给模特儿。“彝族人饮酒的速度很快,通常半小时就可以干完两斤酒,趁着醉意,他们不打招呼,起身就走。那种情形迫使我练就了一手油画快速写生法。”高小华说。

和陈丹青的《西藏组画》不同,高小华的《布拖人》组画以豪放的笔触塑造了布拖人原始质朴的形象,是乡土写实主义绘画中富有乐观主义色彩的重要作品。

此后,彝人绘画成为高小华重要的创作题材,他几乎长年在凉山采风。多年以后,人们说:“是高小华笔下的《布拖人》,带动了布拖的文旅写生产业。”如今,各地美术专业学校的师生,凡赴四川凉山彝族地区写生,布拖成为必行之地。

3、赴美留学,闻闻真正的“油画味”

1984年,高小华以突出的创作成就,调入中央美术学院油画系第一工作室任教。两年后,他出人意料地辞职,赴美国留学。

当时国门初开,飘洋过海去留学蔚然成风。“我是学油画的,却从未去过油画的发源地,很少看到过真正高水平的西方油画与大师的原作,因此画出的作品常常被人讥讽为‘土油画’。”高小华说:“我迫不及待地想出去看看什么是‘真正的油画’,闻闻‘真正的油画’的味道!”

踏上太平洋彼岸的美国,高小华放下行李后的第一件事,就是钻进美术馆里观摩“真正的油画”。当时的纽约,还“潜伏”着诸如陈丹青、李全武、金高等一大批赴美留学的中国当代知名油画家,高小华经常与他们带着午餐,泡在大都会等博物馆里看画、读画、临画。

这一时期,古典大师的绘画艺术,尤其是维米尔与安格尔的作品让高小华着迷,那些作品对他的艺术创作产生了深刻的影响。

在向西方古典绘画大师学习的同时,高小华将所学运用到自己的创作中。他发现,凉山彝族原始古朴的风情,与西方古典绘画的形式十分契合,他因此创作了一系列彝人绘画。1998年,他的彝人油画《暖冬》荣获了美国加州CAC第89届艺术大奖赛金奖。

4、超级大画,创造看得见的中华“图像历史”

进入新世纪,在美国生活了十几年的高小华,作出了回国的选择。他幸运地搭上了中国高速发展的列车,成为了国内少有的“全景画制作人”。

2000年至今,中国经济一路高歌猛进:国民生产总值从2000年的10万亿飙升到今天的80多万亿,位列世界第二大经济体。迅速增长的物质财富催生了强大的精神需求,尤其是艺术表达的欲望。全景画、半景画等超级绘画因此应运而生。

全景画起源于欧洲,距今有200多年历史。它通常有数层楼高、百米长,前景有地面塑型和360度环绕的巨大画作,配以声、光、电等特效的同步演示,达到令观者身临其境的震撼效果。由于体量巨大、气势恢宏、制作工艺复杂,全景画也被视为绘画金字塔尖的“终极绘画”。

全景画制作不单考验艺术家的绘画技巧,更需要一整套严密的“系统工程”,以及超乎个人能力的社会力量作为支撑。高小华认为,挑战超级绘画,需要具备5个要素:一是艺术家要有作大画的情怀与梦想,二是要围绕这些理想与愿望作好准备,三是要有强壮的身体,四是国富民强的客观条件,五是要有乐于奉献的精神。

大画创作,关键在构思立意。在创作半景画《重庆大轰炸》时,高小华与合作者雷著华前后创作了30多稿,几乎把渝中半岛360度视角画了个遍。高小华认为,《重庆大轰炸》不仅要再现历史场景,更重要的是表现中华民族在抵御外辱的过程中团结一致、威武不屈的抗战精神。他以稳定的金字塔造型构图,以艺术的形式形象地展示了中华民族不屈不挠的抗战意志。

为了公共艺术的创作,高小华舍去了很多商业机会,但他没有遗憾,反倒庆幸自己“生逢其时”。他说:“中华文明自古文字胜于图像,缺少一部能看见的中华图像历史。中国近代长期贫穷战乱、国破家亡,对于创作大型绘画,前辈画家们连想都不敢想;今天赶上好时代,是实现大画之梦的良机,何乐而不为?”

5、以视觉艺术诠释千年的中华哲学思想

2013年,高小华应邀参加“中华文明历史题材美术创作工程”,他拿到的选题是《周易·占筮》。

以视觉艺术诠释抽象的哲学思想,难度可想而知。高小华是一个乐于接受挑战的人,越有难度,他就越兴奋。他一头扎进了《周易》的世界,探索其中的博大精深、无穷奥妙。

最初,高小华与雷著华合作,以“四方五位”式构图,体现了四季轮回、太极八卦等《周易》元素。本以为接近“完美”的第一稿送到北京,却遭到了专家们的质疑和否决。

根据专家们的修改意见,《周易·占筮》应表现出“文王拘而演周易”的历史情节。高小华数易其稿,皆不得要领。正在绝望之际,他做了一个奇异的梦:人影朦胧,电闪雷鸣,山崩地裂,瞬间闪光划破天际,一轮黑色的太阳与明月同辉。他被惊出一身冷汗,醒来如获至宝,立刻将梦境用草图画下来。有人跟高小华开玩笑说:“文王给你托梦了。”

后来,高小华才知道,这个梦境偶合了古籍《竹书纪年》里“天再旦”的传说。所谓“天再旦”,就是卯时的日全食,独特的“两次天亮”现象。1997年,我国新疆地区发生了千载难逢的“天再旦”现象,考古学家据此推断,古籍记载的“懿王元年天再旦于郑”,应当发生在公元前899年。

在梦境的启迪下,高小华对《周易·占筮》的构思有了突破性进展。最终,他以异形的直立穹顶式构图,以上古时代周文王姬昌为主体,手执筮草,仰望星空;背景是混沌明暗的苍穹,万籁星空,日月同辉,以奇异的天象诠释出一幅原始的阴阳太极河图。

高小华常说,他是一个幸运的人——改革开放之初,可以在中国当代最为重要的思想解放运动中发声;改革开放进程中,可以主持参与《红岩启示录》《重庆大轰炸》《淮海战役陈官庄地区歼灭战》《周易·占筮》等国家工程的创作。他希望有生之年,在还能“爬得动”画架的时候,可以再次圆超级绘画的梦。

资料来源:中国民族报