1958年,在党中央亲切关怀和党的民族政策光辉照耀下,广西壮族自治区宣告成立,八桂大地从此开启崭新篇章。

自治区成立60年,特别是改革开放40年来,在党中央、国务院的正确领导下,自治区党委、政府带领全区各族人民共同团结奋斗、共同繁荣发展,八桂大地发生了翻天覆地的变化。尤其是党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,全区各族人民高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入贯彻落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求,在中国特色社会主义道路上阔步奋进,推动富民兴桂各项事业蓬勃发展,取得了历史性成就,发生了历史性变革。

广西壮族自治区,简称桂,地处中国南部,东邻广东省,西连云南省,西北靠贵州省,东北接湖南省,南临北部湾与海南省隔海相望,西南与越南毗邻。行政区域面积23.76万平方公里,陆地边界线长696.125公里,海域面积12.93万平方公里,海岸线长1707公里。广西壮族自治区目前行政区划为14个设区市,111个县(市、区),首府为南宁市。至2017年末,广西户籍人口为5600万人。世居民族有汉、壮、瑶、苗、侗、仫佬、毛南、回、京、彝、水、仡佬等12个民族,少数民族人口占全区人口38.92%,其中壮族人口占32.52%。

广西壮族自治区首府南宁 (南宁市委宣传部 供图)

广西属亚热带季风气候区。气候湿暖,雨水丰沛,光照充足。常年平均气温21.5℃,平均降雨量1937毫米,平均日照时数1354小时。

广西地域广阔,资源丰富,铝土矿保有资源储量10.26亿吨,占全国的20.16%;锰矿保有资源储量4.76亿吨,占全国的25.80%;锡、锑、铟保有资源储量分别占全国的15.58%、15.61%和21.00%,北部湾天然港湾众多,是中国著名渔场和南珠产地。

广西是中国水、土、热资源配合较好的地区之一,盛产南亚热带水果、蔬菜、甘蔗、桑蚕、麻类香料物、药用作物等。水果主产柑、橙、柚、香蕉、荔枝、龙眼、芒果、百香果、火龙果、柿子等。广西是中国最大的蔗糖产区,糖料蔗种植面积73万多公顷,蔗糖年产量占全国60%以上。广西蚕茧、松香产量约占全国一半,柑橘、芒果、百香果、火龙果、柿子、栲胶、八角、茴油、肉桂等产量均排全国第一。

广西旅游资源丰富,生态环境优美,民族风俗独特,人文底蕴深厚。目前广西正在大力发展全域旅游。依托桂林山水、滨海度假、长寿养生、边关揽胜、民族风情、红色福地六大旅游品牌影响力及风情大瑶山和岭南风光两个新品牌,培育桂林山水文化体验游、北部湾休闲度假跨国游、巴马长寿养生休闲游、中越边关风情游、桂西北少数民族风情游、左右江红色之旅、环大瑶山历史文化生态游、桂东岭南风光及文化之旅、海上丝路邮轮游等九大精品线路。

漓江百里生态示范带堪称桂林最大的生态公园

广西沿海、沿江、沿边,地处华南经济圈、西南经济圈与东盟经济圈的结合部,是我国唯一与东盟既有陆地接壤又有海上通道的省区,是我国面向东盟开放的前沿窗口。

党的十八大以来,自治区党委、政府深入学习贯彻新发展理念,统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局,立足沿海沿江沿边独特区位,深入贯彻习近平总书记对广西工作的重要指示精神,全面落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求,实施更加积极主动的开放带动战略,加快构建“南向、北联、东融、西合”全方位开放发展新格局,全面推进富民兴桂各项事业,奋力谱写新时代广西发展新篇章。

全面贯彻落实新发展理念,着力开创经济高质量发展新境界

坚定不移贯彻新发展理念,主动适应、把握、引领经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,打好政策组合拳,以创新驱动为引领,走高质量发展之路,全区总体经济实力大幅提升,现代农业稳步发展,工业化信息水平显著提高,现代服务业快速增长,基础设施建设日益完善,城镇化水平不断提升,区域协调发展新格局初步形成,深化改革扩大开放为发展增添动力活力,经济社会走上快速健康可持续发展之路。

大力实施现代特色农业品种品质品牌“10+3”提升行动,大力推进现代特色农业示范区建设,农业产业集约化、专业化、标准化、规模化和组织化水平进一步提升,粮食安全和主要农产品供给能力显著增强。糖料蔗、桑蚕茧、木材、柑橘、芒果、罗汉果、茉莉花、火龙果、百香果、柿子、奶水牛、黄羽肉鸡产量居全国第一。广西农林牧渔业增加值由2012年的2172.6亿元提高到2017年的2993.2亿元。

南丹万亩生态巴平米生产基地

广西的秋冬种蔬菜播种面积和调出量在南方各省中均位居第一,每年约有800万吨以上的秋冬蔬菜外销粤港澳地区及北方近200个大中城市。广西有11个市蔬菜播种面积超100万亩,已成为全国最大的秋冬菜生产基地、重要的“南菜北运”基地和粤港澳大湾区的“后菜园”。

糖料蔗种植面积、原料蔗产量和产糖量均占全国甘蔗糖的60%以上,连续25年全国第一,号称中国最大的“糖都”。广西有1150万亩糖料蔗生产保护区,其中“双高”糖料蔗基地500万亩。有33个糖料蔗基地县,100多家糖厂,主产品及副产品主要有食糖、造纸、酒精、化肥、酵母等。

紧紧围绕“制造强国”“网络强国”战略部署,深入实施“工业强桂”战略,扎实开展产业转型升级、新兴产业培育和互联网+制造业专项行动,广西新型工业化加速推进,工业高质量发展新征程全面开启。

工业园区总产值突破2万亿元,千亿元园区从无到有,柳州高新技术产业开发区、南宁高新技术产业开发区工业总产值相继突破千亿元。2012年以来,工业投资、更新改造投资和制造业投资年年加码,工业支撑全区约40%的全社会固定资产投资,工业发展后劲不断增强。

2018年5月,自治区党委、政府召开全区工业高质量发展大会,提出要按照培植“工业树”、育护“产业林”发展思路,着力强龙头、补链条、聚集群、抓创新、创品牌、拓市场,提升工业质量效益和竞争力,推动工业迈向高质量发展新路。大力实施糖、铝、机械、冶金、汽车等优势传统产业“二次创业”,加快推进传统产业转型升级,广西优势传统产业焕发出勃勃生机。

2016年12月29日,华奥新能源汽车正式下线 (潘金强 摄影)

铝产业向全产业链推进。氧化铝、电解铝、铝材产量分别占全国的15.2%、3.7%、6.7%,分别居全国第四、第八、第五位,是全国重要的生态型铝产业示范基地。

汽车产业实现平稳发展。广西整车产量占全国的8.6%,其中M P V、交叉型乘用车产量均居全国第一,玉柴的车用柴油机产销量居全国第一,是全国重要的汽车生产基地之一。沿海石化产业加快发展。按照炼化一体化和延长产业链要求,推进钦州百万吨级芳烃和烯烃项目建设,积极发展合成纤维、合成橡胶、合成塑料、精细化工等深加工产品。

大力发展战略性新兴产业,努力抢占未来发展制高点。广西电子信息、智能装备制造、生物医药、节能环保、新材料等一批新兴产业快速崛起,成为广西工业发展新的动能。2012年-2017年广西高技术产业增加值年均增长14.6%。

电子信息产业快速发展,不仅发展壮大北海、南宁、桂林3个市电子信息制造业,而且大力推进梧州、玉林、钦州、贵港、贺州、柳州等6个市电子信息制造业的进程。2012年至2017年,全区电子信息制造业完成工业总产值由1103亿元增长到2400.5亿元,年均增长16.8%。

生物医药产业发展蓬勃,广西大力推进原料药基地和南宁、桂林、梧州、玉林四大生物医药产业基地建设,加快生物医药产业集聚发展步伐。

广西药用植物园科研人员观察组培苗生长情况

智能装备制造发展迅速,培育“互联网+制造业”新模式新业态,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,卫星导航应用产业走出国门。广西空间信息走廊建设取得了显著成绩,广西北斗高精度基准站网已完成102座北斗高精度基准站升级改造,通信卫星在广西及东盟国家得到广泛应用和发展。

强化信息基础设施建设,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。2016年,信息化与工业化融合总指数为72.61,位列西部第3位。“两化”融合工业应用指数为76.1,排在西部第1位,已经连续三年排在西部前两位。

以现代服务业集聚区建设为重要抓手,大力发展现代物流、商贸服务、金融服务、信息服务等生产性服务业,积极推进旅游休闲、健康养生、住房消费、家政服务等生活性服务业,现代服务业实现高质量发展,成为经济增长的重要动力。2017年,服务业增加值达到8192亿元,占G D P的比重达到40.2%,比2012年高出5.5个百分点,对经济增长贡献率达到49.8%,比2012年高出19.5个百分点。

十八大以来,广西金融业发展迅速,金融业增加值增速领跑各主要行业,2015-2017年连续3年超过1000亿元,占G D P的比重逐年增长,已成为广西重要的支柱产业。广西深入实施“引金入桂”,截至2018年9月底,辖内银行业金融机构(法人机构)已达145 家,省级保险业机构为38家。

北海银滩游人如织

全力打造旅游强区,特色旅游、全域旅游、智慧旅游、乡村旅游等蓬勃发展,建成20个特色旅游名县,南宁、北海、贺州3市和上林、融水和凭祥市等16个县(市、区)共19家单位列入国家全域旅游示范区创建单位,桂林国际旅游胜地初见成效后,北部湾国际旅游度假区、巴马长寿养生国际旅游区基本建成,旅游业成为经济发展的重要动力。

基础设施实现跨越式发展,城乡面貌发生历史性巨变

坚持基础设施先行,加快推进交通、能源、水利、通讯等一批重点项目建设,基本实现“高铁市市通、高速县县通、民航片片通、内河条条通”,极大地改善了各族人民群众的生产生活条件。

百靖高速路旧州互通立交

2012—2017年,铁路营业总里程由3194公里增加到5191公里,其中高铁由0公里增加到1771公里,位居全国前列,是全国首个开通高铁的自治区,贯通全区12 个设区市,通达全国16个省会城市,阔步迈入高铁时代。初步形成以南宁为中心的“123”快速铁路网,从全国铁路末梢一跃成为区域交通枢纽。

随着南宁吴圩国际机场T2航站楼、桂林两江国际机场T2航站楼、柳州白莲机场新航站楼、河池金城江机场先后建成使用,目前广西共有桂林、北海、梧州、河池4个民用机场和南宁、柳州、梧州3个军民合用机场。2017年,旅客年吞吐量超过2400万人次;开通航线由2012年的206条增加到2018年的298条,与东盟10国的22个城市通航,成为面向东盟的门户枢纽。

港口货物吞吐能力超过3.5亿吨。建成防城港403-407号泊位等一批大型专业化深水泊位,万吨级泊位增加到86个。内河通航里程达5873公里,初步形成 “一干七支”的内河水运网络,实现西江亿吨黄金水道目标,建成长洲水利枢纽三线四线船闸、南宁至贵港2000吨级航道扩能工程等一批重点项目。

防城港红沙核电站一期工程、钦州电厂二期、防城港电厂二期等竣工投入使用,全区发电装机容量达4331万千瓦。中缅天然气管道建成投产,全区油气长输管道总长度达4406公里,14个设区市和41个县实现天然气利用。

我国西部第一座核电站——防城港红沙核电站

坚持走能源发展多元化道路,能源结构进一步优化。截至2017年全区装机容量4332万千瓦,其中水电1669万千瓦、核电217万千瓦、风电150万千瓦、光伏78万千瓦,清洁电源装机占总装机容量48.8%。

全区电网已形成“四横两纵”的网架格局,成为南方电网第二个受端电网。建成投产北海500千伏福成输变电工程等一批重点工程项目,实现500千伏电网在全区14个设区市全覆盖,广西电网已迈入超高压、大容量、高可靠性现代化电网行列。农网改造升级助力“乡村振兴战略”实施,农村供电可靠率达99.8%,农村居民端电压合格率98.2%。

500千伏美林变电站全貌

建成郁江老口枢纽、邕宁水利枢纽、桂林市防洪及漓江补水枢纽,加快推进大藤峡水利枢纽、落久水利枢纽、桂中治旱乐滩水库引水灌区、驮英水库及灌区和百色水库灌区等项目建设,共建成各类水利工程129.8万处,供水能力402亿立方米,解决1314.8万农村饮水安全问题。

柳州、梧州、桂林、贵港等重点防洪城市主城区防洪标准达到50年一遇,百色水库、老口水库联合调度后,南宁市区防洪标准将达到200年一遇,其他县(市、区)城区防洪标准达到20年一遇以上。全面完成3379座病险水库除险加固,治理中小河流1754公里,防汛抗旱工程标准明显提高。

南宁地铁2号线开通 (陈峰 摄影)

南宁地铁1号线、2号线开通运行,广西成为少数民族自治区中首个开通地铁的地区。全区城市地下综合管廊在建项目37个约119公里,已建成廊体77.19公里。

积极实施开放带动战略,打造全方位开放发展新格局

十八大以来,北部湾经济区逐步发展成为广西经济增长最快、活力最强、成长性最好的区域,是我国沿海经济发展的后起之秀。

2017年4月,习近平总书记视察广西时强调指出“向海之路是一个国家发展的重要途径。”要求广西立足“一湾相挽十一国,良性互动东中西”的独特区位优势,释放“海”的潜力,全力实施开放带动战略,打造全方位开放发展新格局。北部湾经济区围绕打造向海之路,发展向海经济,以令人瞩目的“北部湾速度”腾跃而起,创造了超常规发展的成功范例。

北部湾经济区全力培育和打造电子信息、石油化工、冶金精深加工、轻工食品、装备制造、生物医药和健康等六大“千亿级”产业集群。

组建广西北部湾国际港务集团和北部湾港口管理局,将沿海三港整合为一,打造了港口统一规划、统一建设、统一管理、统一运营的“四统一”模式,北部湾港综合实力不断增强,快速崛起为亿吨大港。北部湾港快速崛起为亿吨大港,港口货物吞吐量从2008年8090万吨增至2017年2.19亿吨,集装箱吞吐量保持高速增长,由从2008年的33万标箱达到增至2017年的228万标箱。

广西钦州保税港码头 (黄其党 摄影)

依托沿海优势,大力发展海洋产业,海洋船舶和工程装备制造、海洋交通运输、海洋渔业、海洋医药、海洋能源、海洋旅游等产业集群初步建立,海洋经济不断发展壮大。积极融入“南向通道”建设,有力保障了一大批重大建设项目、基础设施项目、民生项目用海需求。

全面实施开放带动战略,以“南向通道”为载体,主动融入“一带一路”建设,有效服务国家开放发展大局,“南向、北联、东融、西合”开放发展新格局初步形成,中新互联互通“南向通道”建设全面加快,重大合作平台和重大项目建设不断夯实,开放型经济水平大幅提升,北部湾经济区开放发展风生水起,珠江—西江经济带和左右江革命老区建设稳步推进,广西面向东盟的国际大通道、有机衔接“一带一路”的重要门户和服务西南中南开放发展新的战略支点作用日益凸显。

2017年9月11日,中越友谊关—友谊口岸及国际货运专用通道试运行

中国东盟博览会和中国东盟商务与投资峰会影响力持续增大,已成功举办15届,成为中国—东盟自贸区升级发展的服务平台、中国—东盟命运共同体多领域交流的公共平台、21世纪海上丝绸之路合作的核心平台。“南宁渠道”成为我国与东盟间最重要的区域合作机制之一。2017年,广西与东盟贸易额达280.8亿美元,占外贸进出口总额的49%。东盟已经连续17年成为广西第一大贸易伙伴,东盟国家累计在广西投资设立企业560家,实际利用外资金额23.21亿美元。中国—东盟信息港建设稳步推进,形成“一基地、一中心、一轴、两组团”总体布局,2018—2025年将重点建设90多个项目,总投资超过750亿元。

中国—东盟博览会“一带一路”特邀伙伴国际展区

凭祥市浦寨边贸点中越商品交易红红火火 (庞立坚 摄影)

广西已拥有国家一、二类口岸25个,其中边境口岸12个,中越边民互市贸易点26个,口岸数量居全国第3位。友谊关口岸成为我国水果进出口的最大边境口岸,年水果贸易超200万吨。南宁海关提供水果通关便利。爱店口岸成为东南亚地区最大的中草药材交易边境口岸。用足用好东兴和凭祥国家重点开发开放试验区、防城港边境旅游试验区等开放平台,做好边境贸易、边境经济、边境合作,加快形成沿边开放开发新高地。边境贸易升级发展。探索“边民互市+落地加工”新模式,引导边民加入互助组参与互市贸易。2017年,全区边境贸易进出口额1469.8亿元。

全面贯彻党的民族政策,开创民族团结进步事业新局面

党的十八大以来,在党的民族政策光辉照耀下,广西各族人民心手相牵、守望相助、共兴共荣,携手推进民族团结进步模范区建设,为实现“全面建成小康社会,少数民族一个都不能少,一个都不能掉队”的宏伟目标奋力拼搏,八桂大地处处绽放“民族一家亲”的似锦繁花。

广西有12个自治县,3个享受自治待遇县,59个民族乡,12个世居少数民族中有8个实行了区域自治,实行区域自治的少数民族人口占全自治区少数民族人口92%以上,形成自治区、自治县两级民族区域自治,民族乡作为民族区域自治制度补充形式的格局。

京族女子在海边齐奏独弦琴

侗族群众唱支山歌给党听

深入实施兴边富民行动、人口较少民族发展规划,扎实开展少数民族特色村寨保护与发展工作,用好少数民族发展资金,极大改善了广西少数民族聚居区的生产生活条件,各民族群众安居乐业,获得感、幸福感、安全感大大增强。

百色市田阳华润希望小镇环境优美

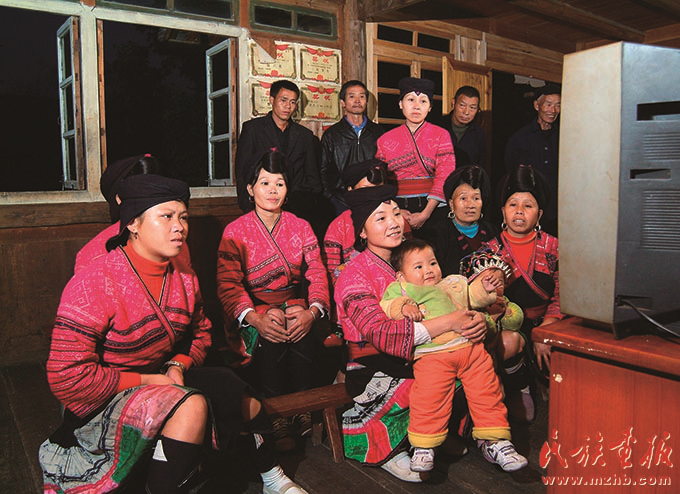

广播电视进大山深处的瑶家

广西各民族广泛交往交流交融,各族人民你中有我,我中有你,各美其美、美美与共,形成水乳交融、开放包容的民族大家园。据统计,全区由少数民族与汉族组成的家庭有113.52万个,由两个少数民族以上组成的家庭达14.3万个。自1999年以来,“民族关系”已连续18年成为广西民众最满意的社会发展指标。

2018年4月18日,广西壮族自治区各地都纷纷举办欢庆“壮族三月三”活动,图为“壮族三月三·八桂嘉年华”主会场活动正在广西民族博物馆隆重举行(广西壮族自治区文化厅非遗处 供图)

迈向新时代,踏上新征程,广西各族干部群众将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想作为行动指南,全力打好基础设施建设、产业转型升级、农村全面脱贫攻坚战,加快实现“两个建成”,不断夺取富民兴桂新胜利。

资料来源:民族画报