贵阳市中心“大十字”地带,车水马龙,繁华无比。在林立的高楼之间,中华南路14号,一座身居闹市的明清风格四合院建筑群格外引人注目,匾额上从右至左写着“达德学校旧址”六个大字。早在百余年前,这里曾是贵州著名的新式学校,作育英才,书声琅琅。

达德学校旧址的大门(许觊佳摄于贵阳达德学院)

达德学校旧址原本是元代修建的“南霁云庙”,明清两代曾多次重修和增修,又改称为“忠烈宫”。光绪二十七年(1901年),黄干夫、凌秋鹗等著名民主人士和教育家在此创办了一所算术馆,后来相继改为达德书社、民立小学堂、达德学堂。民国二年更名为达德学校,又增办中学,1925年增设女中部,是当时贵州省著名的私立学校。

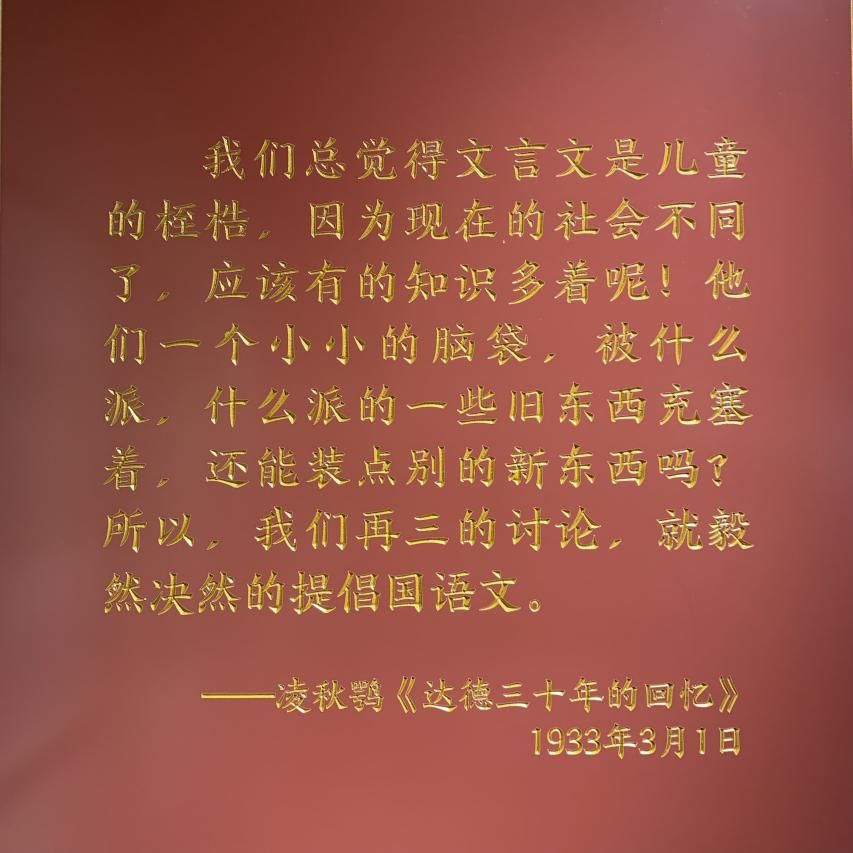

凌秋鹗《达德三十年的回忆》(许觊佳摄于贵阳达德学院)

贵阳达德学校的建立,突破了封建礼教的束缚,在新思想新潮流的带领下,开创了贵州近现代教育史上诸多“第一”。率先创办女子中学,聘用第一位贵州女教师,创办贵州第一份教育杂志,首先实现白话文教学,第一个派遣毕业生到国外留学……

达德学校将教学与社会实践相结合,其先进的教学思想,新颖的办学理念,走进全国教育前列,是贵州教育史上一面鲜艳的旗帜。

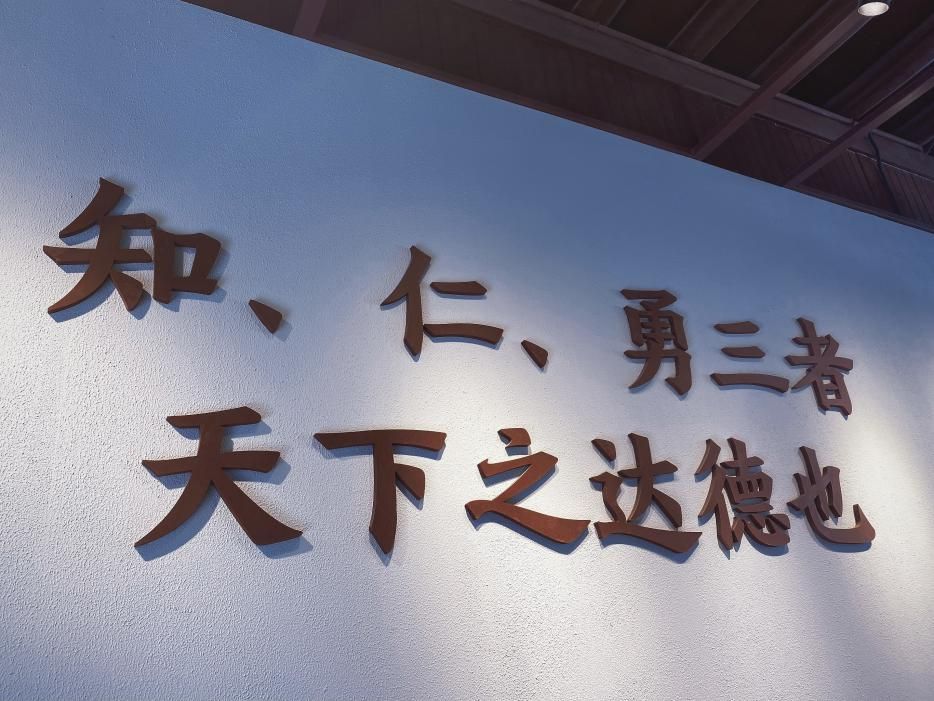

达德学校立校之本(许觊佳摄于贵阳达德学院)

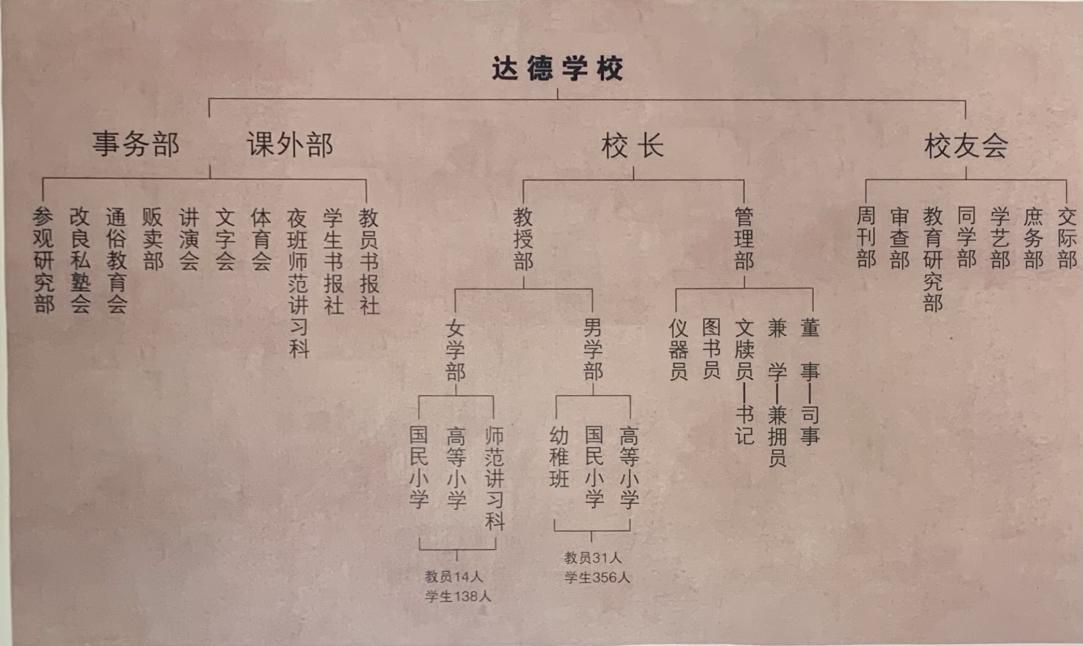

达德学校门类齐全的部门设立(许觊佳摄于贵阳达德学院)

达德学校办公室一角(许觊佳摄于贵阳达德学院)

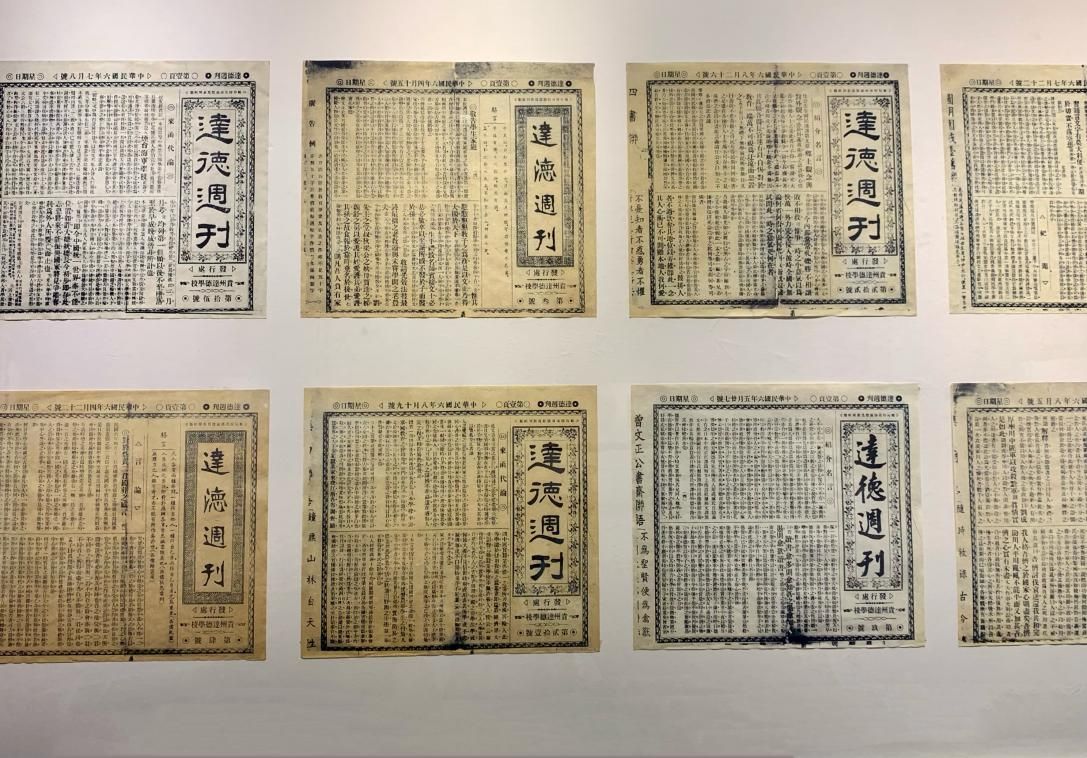

为向社会宣传达德学校,相继编辑出版了《达德周刊》《协同周刊》《达德学校学生白话文周刊》等,1933年4月又发行了《达德》(许觊佳摄于贵阳达德学院)

达德学校的第一位贵州女教师——董赵德莹(许觊佳摄于贵阳达德学院)

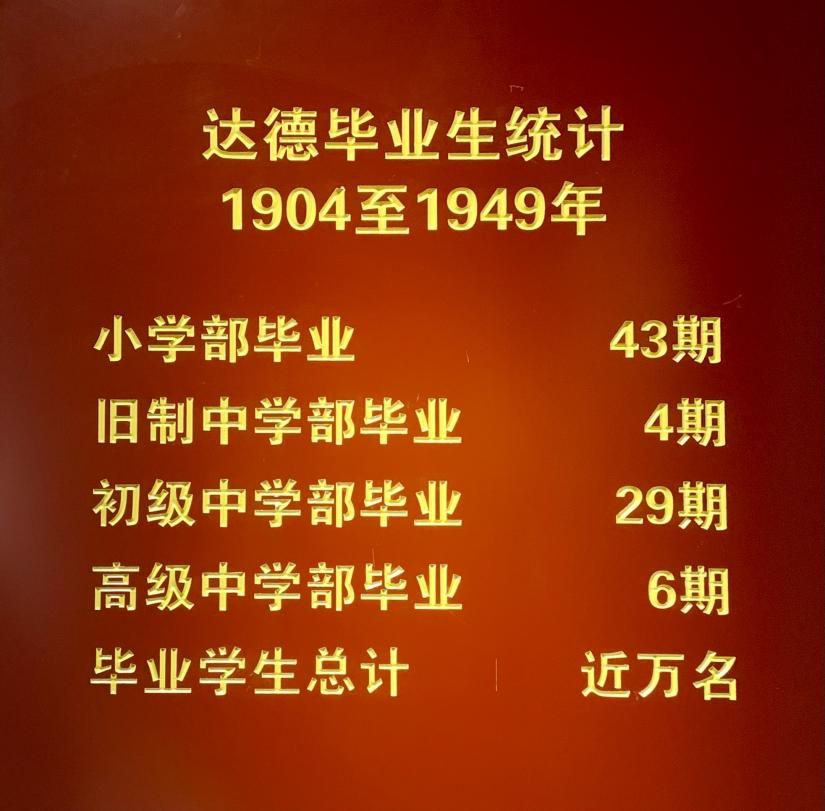

1904至1949的几十年间,达德学校从只有二十几个小学生的私立小学发展成拥有近万名毕业学生的门类齐全的学校。“耀眼”的教育成果背后,是无数学者、教员的辛勤耕耘,他们与无数的莘莘学子一起,共同成就了达德学校,在贵州教育史上留下了光辉的印记。

达德学校1904至1949年的毕业生统计(许觊佳摄于贵阳达德学院)

此外,达德学校在远离反帝爱国主义前沿的贵阳,通过话剧、周刊给无数学生和贵阳人民传播了新文化、新思想。辛亥革命、五四运动、抗日战争中,都有达德学校师生活跃的身影,他们给闭塞的贵阳吹进了变革的劲风,在贵州省反帝反封建的民主革命斗争中起到了积极作用。

情景再现:达德学子在贵阳街头积极宣传民主思想(许觊佳摄于贵阳达德学院)

达德学校也被称为“革命的摇篮”,走出了中国共产党老一辈无产阶级革命家王若飞、我党最早的拥护者黄齐生以及袁咨桐、李策、严金生、郭谨诚、贺正辉等20多名为党的事业献出生命的革命烈士。

王若飞与舅父黄齐生的铜像(许觊佳摄于贵阳达德学院)

因此,达德学校不仅是历史名胜,是反映贵阳以及贵州近代教育发展变化情况的博物馆,也是一处缅怀革命先烈、接受爱国主义教育的圣地。

1982年1月,达德学校被贵州省人民政府列为贵州省文物保护单位。

编辑整理:许觊佳

资料来源:贵阳达德学校旧址