土司制度是我国历史上中央王朝为加强对边疆少数民族地区的管理而实行的一种“土官治土民”的行政制度,由秦汉时期的羁縻制度发展而来,施行于元、明、清时期,延续近七百年。

而贵州,地处中国西南边疆腹地,是实施这一制度的重要区域,境内大小土司林立。唐宋时期,贵州境内逐渐形成以思州田氏、播州杨氏、水西安氏和水东宋氏四大家族为主的政治集团,元朝在贵州推行的土司制度就是以他们为主。明代,贵州之地设立四个宣慰使司,杨氏执掌播州宣慰使司,田氏分立思州宣慰使司和思南宣慰使司,水西安氏和水东宋氏合为贵州宣慰使司,后世称之为贵州“四 大土司”,他们各自辖管一方,奠定了贵州行政区划的基础。

播州杨氏

播州中心区域在遵义市。唐朝乾符初年,南诏对播州地区用兵,太原人杨端应募领兵收复,击败南诏军队,开始对播州的世袭统治。南宋时,十三世杨粲励精图治,实行兵农合一的政策,大力修建水利工程,加速经济开发,同时发展教育,播州势力达到强盛。

元代,播州实行土司制,杨氏袭任宣抚使、宣慰使等职。洪武五年,二十一世杨铿(kēng)附明,置播州宣慰使司。万历中播州宣慰使杨应龙起兵反明,二十八年(1600)年被剿灭,次年分播州地为遵义、平越二军民府。

杨氏自唐末杨端入播至末代土司杨应龙,传27代30世,守播土达700余年,留下了丰富的遗存。

播州杨氏25世土司杨辉墓仪仗彩釉陶俑(许觊佳摄于贵州省博物馆)

播州杨氏28世土司杨相墓出土的金凤冠(许觊佳摄于贵州省博物馆)

水西安氏

水西是彝族人民建立的政权,位于鸭池河以西,故称水西。水西土司本为罗甸国,唐宋史料记载为罗氏鬼国,为三国时期彝族首领济火建立。蜀汉建兴三年(公元225年),诸葛亮南征,济火与其结盟,对平定西南和擒孟获有功,被封为“罗甸国王”,管辖今天的毕节、修文、息烽、清镇、水城一带,其中心在今天的大方县。

元朝时,罗殿国臣服,实行土司制度。明朝建立后又臣服于明朝,在水西和水东两大土司之地建立贵州宣慰使司,其级别高于其他宣慰使司。该时期,水西土司开始改姓为安,因而成为“水西安氏”,出现了水西土司历史上最有名的首领——奢香夫人。

奢香夫人雕像(图片来源:贵阳市艺术家数字化项目组)

清朝入关后,吴三桂远征西南,水西臣服。康熙三年(1664年),水西首领安坤反清,吴三桂率军剿水西。第二年,水西被灭,实行改土归流。水西安氏土司从225年到1665年,前后延续1470多年,是贵州历史上时间最长的土司。史学界评价为“百年的皇帝,千年的土司。”

彝族土司绣蟒长袍(许觊佳摄于贵州省博物馆)

水东宋氏

水东宋氏世居贵州(今贵阳)城侧,亲领“洪边十二码头”。一直是鸭池河以东地区地方大姓,故称水东宋氏。明洪武初,朝廷将水西安氏与水东宋氏合并设置贵州宣慰使司,同任宣慰使。明末,宣慰使宋万化参与“奢安之乱”,朝廷革除宋氏之职,以“洪边十二马头”地改土归流设置开州(今开阳县),彻底结束了水东宋氏的世袭统治。

明代贵州宣慰使宋氏袭职表

(据《明实录》整理)

宋钦——宋诚——宋斌——宋昂——宋然——宋仁——宋储——

宋夔(kuí)——宋清——宋德懋(mào)——宋承恩——宋师相——

宋万化——宋嗣殷

水东宋氏遗址出土文物(许觊佳摄于贵州省博物馆)

思州田氏

唐代置思州,田氏统摄。宋大观初年,思州田祐恭加强与朝廷联系,其势渐盛,控制大约今天贵州省铜仁市及黔东南东部和湘西部分地区。元朝建立,思州土官田景贤归附,置思州安抚司。元末,田氏分为思州、思南两部,互为仇恨。明洪武初,分置思州宣慰使司和思南宣慰使司,仍然长期争斗不止。永乐十一年(1413),朝廷以“皆为民害”为由,将二宣慰司废革。

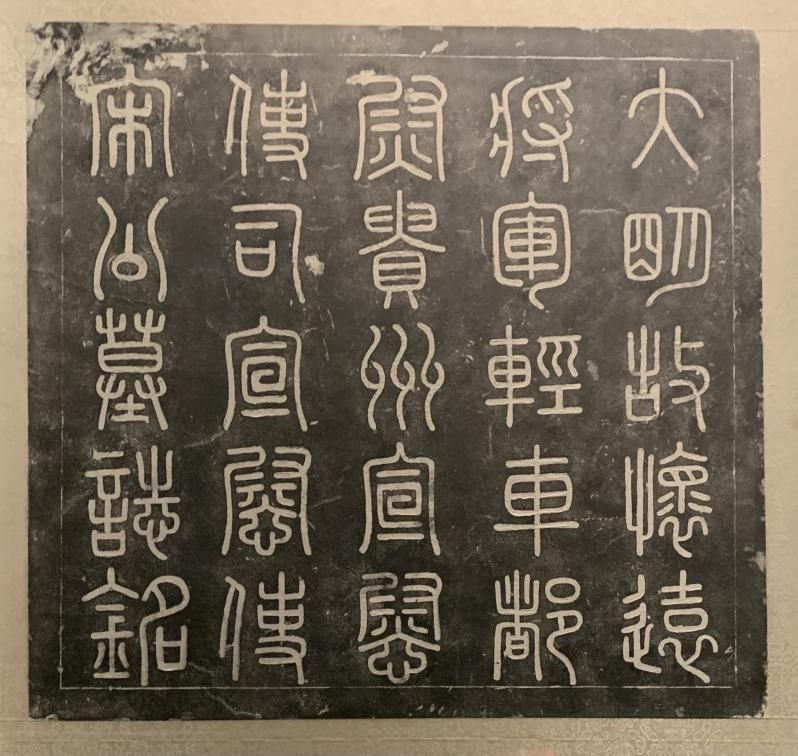

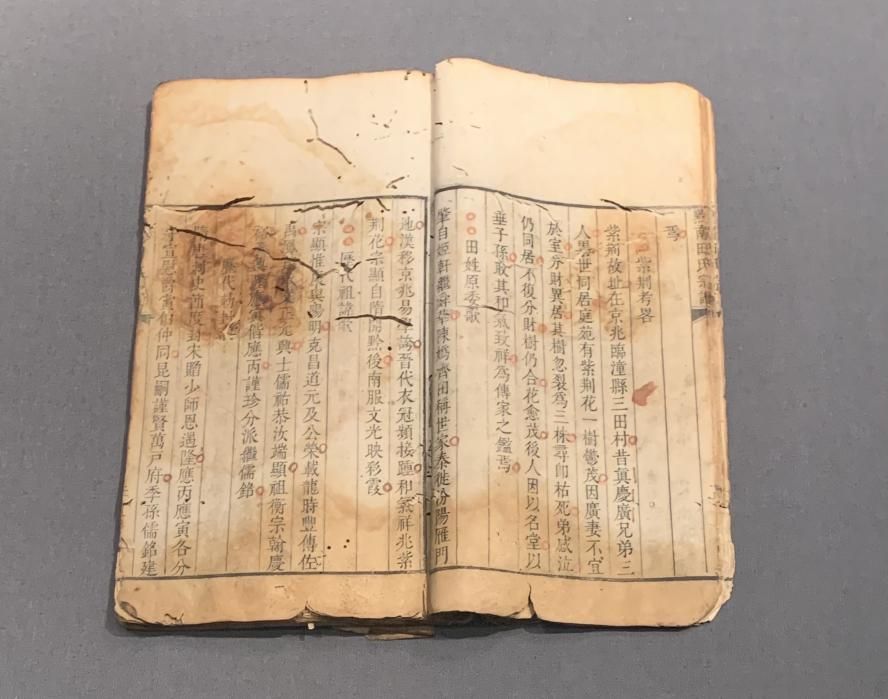

黔南田氏家谱(许觊佳摄于贵州省博物馆)

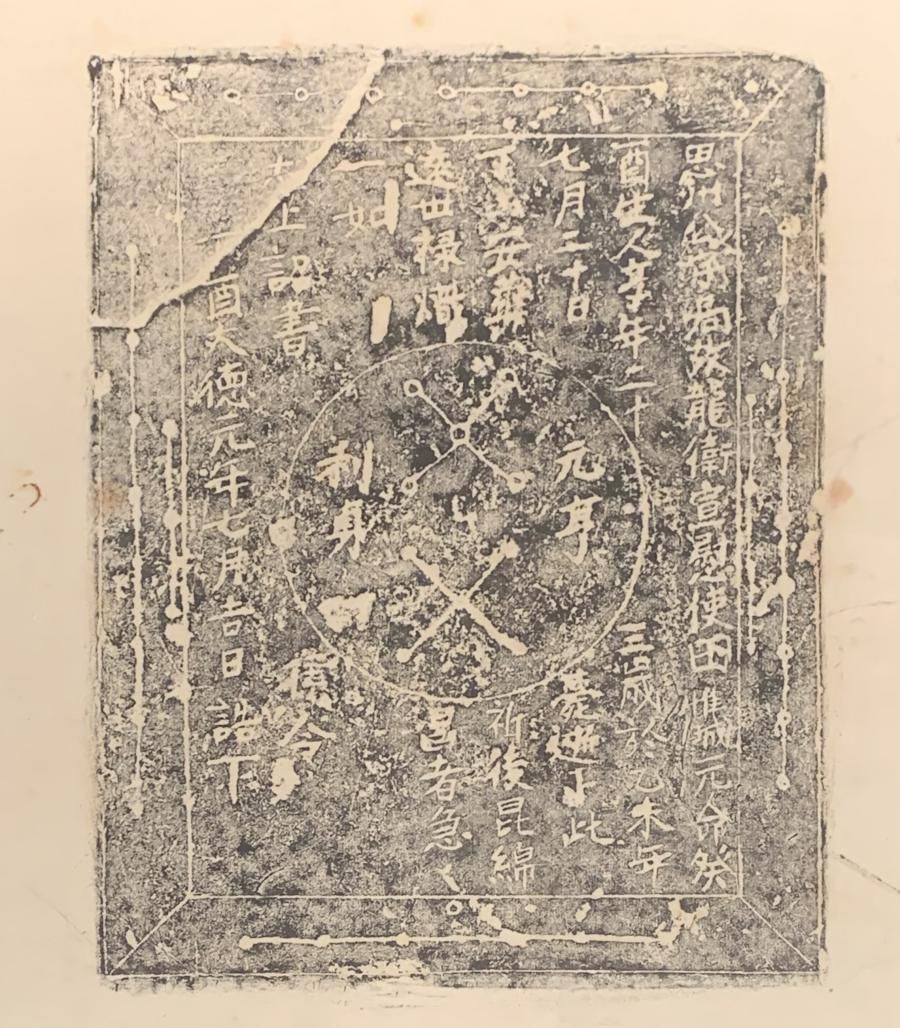

“田惟城镇墓劵”拓片(许觊佳摄于贵州省博物馆)

编辑整理:许觊佳

资料来源:贵州省博物馆