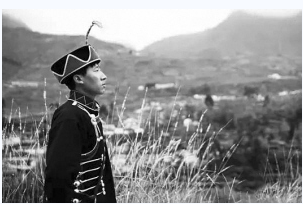

吉克阿优回到大凉山。

当翻看吉克阿优赠送的新诗集《一只蚂蚁爬进天堂》的时候,笔者发现他的诗作较几年前更加成熟了。关于少数民族务工者的文学生活,一直是笔者的研究焦点之一。而吉克阿优恰恰是能够感知、体会、触摸到彝族务工者日常生活的一位诗人。

2015年,纪录片《我的诗篇》在国内外迅速走红,“少数民族”“务工者”与“文学”,这几个似乎不相干的词汇由此交织。吉克阿优就是这部纪录片的主角之一,摄制组用镜头跟随他走进凉山。而在民俗学层面,凉山腹地之于现代中国的异质性又使得凉山彝族务工者诗歌蒙上一层愈加神秘的色彩。那么,作为彝族务工者的诗歌,有着什么样的日常经历呢?在阿优的这部新诗集中,可以更好地探寻到答案。

阿优在《被盗走的诗句》中写道:昨夜,魔鬼闯入我的梦里/盗走所有诗句/那些不忍心读懂的诗句/不敢多看一眼的诗句/那些日日夜夜疼痛的诗句/瞬间被洗劫一空/我仰望着星空/试图也把每个星星当作词/却吟不出一首完整的诗/那些落满鸭绒的诗句/用一万只断指做感叹号的诗句/那些和我一样工龄的诗句/既然没了踪迹/我低头寻找每一个可疑的足迹/试着还原这一夜发生的噩梦/只找到一个女人零零碎碎的记忆/那些躲藏了三千日的诗句/不肯变成铅字的诗句/那些贴着“打工”标签的诗句/终于被另一人私藏了

在这里,阿优充分借用了自己的务工经验书写关于现实和文学的关系。在《我的诗篇》发行时,影片有意将镜头对准中国的特殊人群“打工诗人”,而这其中,富士康90后诗人许立志弃世前写作的诗歌《我咽下一枚铁做的月亮》也被浓墨重彩地展示出来。因此,笔者有理由认为,阿优和许立志的诗歌构成了微妙的互文关系。“落满鸭绒的诗句”是具有在地性的,如同许立志诗歌中的“钉子”,阿优曾经在鸭绒服装厂有着长时间的工作体验;而“一万只断指”,则又很容易让读者联想到聂鲁达在《马丘比丘高峰》中关于底层的诗歌叙事。那首“完整的诗”散落到了何方呢?或许在劳作中,或许在“打工叙事”中,或许不曾发生过。

阿优在《打工》中写道:被播种在荞麦地/这个词,挂在凉山的蓝月亮上/进城!进城!订了娃娃亲的表妹、牧羊的我/带走思念、牵挂、眼泪和一个故乡/乳房刚从胸膛隆起的一朵朵索玛花/在流水线上遗忘了春天/大西南的村落炊烟薄如山岗上一张苍老的面孔/翘首远眺,却不见归来的片片笑脸/城市里没有七月,在加班的凌晨/一列火车又给工厂输血,而故乡得了贫血病

在研究者眼中,彝族诗歌充满了丰富的民俗意象,荞麦就是一个较为典型的民俗词汇。在“荞麦地”里播种,是彝族古老的生产方式;“凉山的蓝月亮”,则彰显了凉山彝族的地理空间。蜀地有谚语为“清风雅雨建昌月”,西昌古称建昌,“建昌月”正是指西昌的月亮。在当代诗歌中,西昌的月亮之意象也曾多次被诗人使用,比如彝族诗人吉木狼格就在现代主义诗歌实践中写出《西昌的月亮》。那么,吉克阿优在这里的使用究竟体现出何等的意味呢?一个青年女性,在依照古老而传统的仪式定亲后,从故乡流动至城市,从民俗风景画上的女性形象瞬时转换为工厂里的女工角色。“城市里没有七月”说的是彝族的火把节,在现代机器的流水线中“遗忘了春天”,撕裂的身份认同,城市与乡村,原乡之于现代性,一个个强烈的对比由此延展开来。

根据学者的实地调查,在珠三角地区至少有数万名彝族人在此务工。那么,务工者的文学生活是怎样的境况?据笔者早年对吉克阿优的采访,他曾在浙江和广东两地做工,也曾经和工人们成立过打工诗社,办过民刊。2013年,他成立了彝族打工诗刊《飞鹰》。

吉克阿优曾在刊物目标中如是表述:“《飞鹰》在弘扬彝族优秀传统文化和关注百万在外打工彝族同胞的同时,展示彝族民俗和打工现实生活,探讨彝族打工群体和彝族打工文学,还原彝族打工群体的生活现状,引导彝族打工文学的发展方向,激发打工彝族书写自己的打工经历和成长过程。”

这样的文学实践,不仅对于当代工人文学有所启示,对于中国多民族文学的建构也有着积极作用。近年来,笔者观察到类似的文学实践还有很多,比如彝学硕士罗木撒对于新疆彝族务工者的民族志书写,回族作家马金莲对赴新疆摘棉花的回族工人日常生活的描述等等,都是有益的尝试。