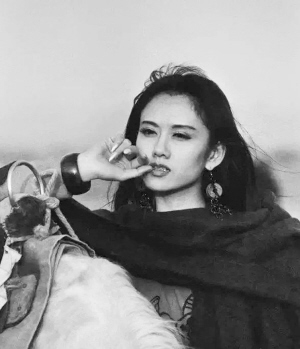

青年时代的杨丽萍 资料图片

杨丽萍的舞蹈《孔雀之冬》 资料图片

亚欧博览会上的民族文化交流,为“一带一路”注入新活力。资料图片

人物简介

杨丽萍,中国舞蹈艺术家,国家一级演员。1971年进入云南省西双版纳傣族自治州歌舞团,1980年调入中央民族歌舞团。1986年,她编导、表演的《雀之灵》荣获第二届全国舞蹈比赛创作、表演一等奖,并荣获“中华民族20世纪舞蹈经典作品金奖”。2003年,她推出原生态歌舞集《云南映象》,该剧目荣获了2004年第四届中国舞蹈“荷花奖”舞蹈诗金奖、最佳女主角奖等5项大奖。2014年,杨丽萍文化传播公司在新三板挂牌,成为“中国演艺第一股”。代表作品有《雀之灵》《月光》《云南映象》《云南的响声》《孔雀》《十面埋伏》《孔雀之冬》等。

11月18日,坐落于月河之畔、江汉之滨的湖北武汉琴台大剧院里座无虚席。杨丽萍主演的舞剧《孔雀之冬》在此叩问生命的意义。

36岁的冯月梅早早带着7岁的双胞胎女儿欢乐组合来到现场。她提前一个月买了最贵一档演出票。“两个女儿特别喜欢跳舞,听说杨老师要来,我买了最贵的门票,希望看得更真切些。”冯月梅说。

60岁的杨丽萍没有让观众失望。当她穿着洁白的孔雀舞裙在舞台上翩翩起舞时,人们看到,32年前那个让国人惊艳的“孔雀女神”风采依然。时间如此厚待她,让她在花甲之年依然保持少女般纤细柔美的身姿,却又为她的舞蹈增添了一种经过岁月沉淀的神韵和光华,让人挪不开眼睛。

90分钟的演出结束,观众席上掌声雷动。在长达10分钟的掌声中,杨丽萍和演员们一再鞠躬谢幕。她向二层、三层的观众挥手示意,并将手放在胸口,用目光表达她的谢意。

眼里有观众、心中有艺术,对舞蹈艺术异常执着的杨丽萍,以她严苛的艺术标准和精准的市场判断,引领民族舞蹈在市场经济大潮中闯出了一条商业化道路,成为了中国演艺市场的一面旗帜。

《雀之灵》开创独特的孔雀舞蹈语汇

杨丽萍出生于云南省大理白族自治州洱源县。父亲的过早离开让这个五口之家生活得并不宽裕,作为家里的长女,杨丽萍很早就挑起了生活的重担。

流淌在白族血液里的舞蹈基因,让这个敏感的女孩看到了自然界的美妙。她在清澈见底的河水中洗菜,在树下采蘑菇,观察向日葵的生长,体会云朵的涌动,甚至蚂蚁搬家、毛毛虫爬行的队形,都会引起她的兴趣。这些珍贵的生命体验,成为她日后创作的重要源泉。

1971年,13岁的杨丽萍被西双版纳傣族自治州歌舞团选中,成了一名舞蹈演员。10年间,她和团员们用牛、马驮着行李走村串寨地表演,与各民族群众共同生活。云南丰厚的民族民间文化滋养着她,让她在自然和社会的大学里快速地成长。她说,这是她人生中最为受益的10年。

在西双版纳,杨丽萍对拥有绚丽羽毛的孔雀发生了浓厚的兴趣。孔雀喜欢水,喜欢荷花,喜欢菩提树,她就躲在树后等着孔雀来。“孔雀飞起来是真美,就像凤凰一样,像是舞蹈。孔雀吸水、用翅膀打水,这些动作跟荷花、菩提树太配了。这个时候是我最陶醉的时候,我会想象我走过的地方荷花就在开,这种想象就是戏剧的舞台结构。”杨丽萍说。

1979年,杨丽萍在傣族舞剧《召树屯与楠木诺娜》中出演“孔雀公主”一角。该剧在庆祝中华人民共和国成立30周年献礼演出中,获文化部授予的舞剧创作一等奖和演出二等奖。杨丽萍也由此崭露头角,并被调入了中央民族歌舞团。

到北京后,歌舞团芭蕾体系的训练方法让杨丽萍产生了疑问。她怀念那种站在土地上起舞的踏实感觉。她不再参加集体训练,而是自己单独练功。几年后,她创作了带有浓厚个人印记的独舞作品《雀之灵》。

1986年,杨丽萍自己筹钱制作服装,报名参加了第二届全国舞蹈比赛。凭借《雀之灵》的出色演绎,她一举夺得了创作一等奖、表演第一名。这场在舞蹈语汇上被誉为“胳膊拧过大腿”的比赛,成就了杨丽萍第一个代表作。

在现代舞者大朱看来,在继承的基础上创新是《雀之灵》能够脱颖而出的重要因素。“杨老师以民族舞的元素作为支撑,融入了很多现代舞的身体表达方式,比如用手指模仿孔雀的头的抖动,以及筋骨的扭动等。”大朱认为,如果没有舞蹈理念的支撑,这个作品不会成为跨越时代的经典。

比赛让杨丽萍在舞蹈圈内备受瞩目,但真正让她成为家喻户晓的明星,是在1988年登上央视春晚的舞台之后。当时电视逐渐走进千家万户,杨丽萍在舞台上灵动、鲜活的表演,让亿万观众一下子记住了这只与众不同的“孔雀”。《雀之灵》也因此成为了这届春晚最为经典的节目之一。

杨丽萍创作、表演的《雀之灵》《月光》等作品,在民族舞坛产生了轰动效应。它革新了傣族孔雀舞的舞蹈语汇,为中国民族舞蹈带来了新气象。1994年,《雀之灵》荣获“中华民族20世纪舞蹈经典作品金奖”。

《云南映象》尝试让市场养活艺术的灵魂

上世纪末,功成名就的杨丽萍做了一个令人震惊的决定:卖掉北京的房子返回云南,采集云南民族民间歌舞的精华,做一台原生态歌舞剧目。

云南是一块民族文化富集的宝地。这里的“每片叶子都会跳舞,每一颗石子都会唱歌”。然而,上世纪90年代以来,随着市场经济的不断推进,流行文化挤占了民族传统文化的空间,位于西南边陲的云南也不能幸免。

著名作曲家田丰看到这个现象很心痛,他带着某个机构捐赠的10万元,在云南安宁市近郊建立了云南少数民族文化传习馆,请来老艺人传帮带。杨丽萍回到云南后,曾担任传习馆副馆长,与田丰一起做民族文化传承工作。

进入新世纪以后,传习馆因资金等种种原因被迫关闭。杨丽萍却没有因此而退却,她决定吸取教训,做一台市场化的民族歌舞。“在当时,没有人知道演出是可以售票的,虽然很多明星走穴很频繁,但他们的收入都是赞助商提供的。”杨丽萍说。

杨丽萍开始到田间地头去找寻民间艺人。云南山多弯急,交通不便,最多时她15天没洗澡。为了去找放牛娃虾嘠,她连续走了8个小时的山路。

然而,当杨丽萍把这群未经任何专业训练的农民艺人带到昆明后,合作方却并不认可这种表演方式,在排练到一半时终止了合作。这或许是杨丽萍一生中最为艰难的时刻,她拿出了积蓄,卖掉了大理的房子,并主动参加商演和接拍广告。

有媒体报道,2002年9月,杨丽萍第一次带着《云南映象》的演员到广州试演,合作的演出商荆林生怕演员走丢了,给每个人编了号,让他们走到哪里都排着队。

这样一群不被看好的非职业演员,却给了世界一个惊喜。2003年8月,以“原生态”为旗帜的云南民族民间歌舞集《云南映象》惊艳亮相。这些在山野乡间歌唱、舞蹈的农民艺术家,用质朴、真诚的表演带给观众难以忘怀的视听震撼。自此以后,中国文化舞台刮起了一阵“原生态”旋风。

2004年,杨丽萍率领《云南映象》参加中国舞蹈“荷花奖”比赛。作为唯一参赛的民营演出公司,为了保护版权,提出不准电视台拍摄,这在当时属于史无前例的要求。在荆林和杨丽萍看来,获奖固然重要,但票房和市场才是《云南映象》最为看重的指标。

《云南映象》不负众望,摘得了“荷花奖”舞蹈诗金奖、最佳女主角奖、最佳编导奖、最佳服装设计奖、优秀表演奖5项殊荣,成为这一届“荷花奖”最大的赢家。

在经营上,开风气之先的《云南映象》趟出了一条文化演出市场的新路,创造了“一台歌舞养活一个剧团”的神话。通过定点演出和巡回演出两种方式,《云南映象》问世15年来,累计演出4000多场次,每年定点演出票房收入达1500万元。直到今天,《云南映象》依然每天在云南艺术剧院准时演出并保持了较高的上座率。

在海外巡演时,《云南映象》采取了不同的营销策略,对剧目进行了大刀阔斧的改革:英国小说《消失的地平线》中描写的人间仙境香格里拉,在西方有很大影响,剧目因此改名为《走进香格里拉》;将时长由原来的2小时45分缩短为1小时40分,以适应外国观众的观赏习惯。这些改变让《云南映象》取得了热烈反响。《华盛顿邮报》以《超越》为题指出:“中国制造了一部像爱尔兰踢踏舞一样阵势壮观的民族舞蹈——《云南映象》。”

《云南映象》在旅游市场上激发出强烈的示范效应。此后,作为中国最早发展旅游的省份之一,云南省借助当地丰富的历史、民族文化资源创作一系列演出剧,相继推出了《梦幻腾冲》《印象丽江》《希夷之大理》《太阳女》等大型文艺演出。

挂牌新三板,探索舞蹈演艺市场新路

在杨丽萍的舞蹈生涯中,她从不拒绝商业的介入。从跳《雀之灵》开始,她就非常清楚,如果想跳孔雀舞,首先要挣到买服装的钱。

杨丽萍公司运作的幕后操盘手是总经理王焱武。王焱武12岁时从北京移居澳大利亚,曾担任摩根士丹利国际股本市场部执行董事、瑞士银行特高私人资产管理部执行董事等职。2003年,他观看了《云南映象》的演出后,印象十分深刻,从此义务为杨丽萍处理部分公司事务。

2011年,党的十七届六中全会审议通过了《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》,提出要建设“社会主义文化强国”,加快发展文化产业。文化演出市场迎来了又一次“井喷”。

2012年,王焱武出任杨丽萍文化传播公司总经理。在他的牵线搭桥下,文化公司成功引入深圳市创新投资集团(简称“深创投”)3000万元投资,并于2014年11月在新三板挂牌转让,简称为“云南文化”,成为全国第一家舞蹈演艺企业登陆新三板的公司。

这一时期,演艺市场引入资本化运作成为了一股时代潮流。2010年10月,杭州宋城旅游发展股份有限公司在创业板上市;同年底,以王潮歌为核心的北京印象创新艺术发展有限公司,凭借“印象”系列实景演出吸纳了5000万元的投资;多彩贵州文化艺术有限公司以《多彩贵州》为稳定收益,也有了私募和上市计划。

“云南文化”挂牌后,曾经定向增发3次,募集资金近8000万元。有了充足的资金,公司在丽江打造了定点演出《云南的响声》,并与黄山风景区合作,打造了文旅项目《黄山映象》。

作为一家上市公司,云南文化每年的经营状况备受关注。几年来,在我国旅游业与演艺市场的起伏中,“云南文化”逐步形成了“国内外商业演出+旅游文化多地驻场演出+演艺行业上下游整合”的经营模式,所占比例分别为40%、40%、20%左右。

利用《云南映象》的品牌效应,公司先后打造了《黄山映象》《平潭映象》。今年冬天启动的《平潭映象》巡演首战告捷,在海南、重庆、四川都取得了不俗的反响。应观众要求,在重庆两天的演出中,还加演了一场。

除了直接收益,投资者对公司的发展前景也很关注。杨丽萍的舞台表现力和艺术创作能力是公司的核心资产,但从长远来说,过于依赖杨丽萍的个人表演和创作能力,又是公司发展的最大掣肘。王焱武多次在公开场合谈到,对于整个公司而言,杨丽萍个人不是IP,作品才是IP。

培养一个合理的人才梯队,拥有演绎杨丽萍作品的能力,是公司迫切需要解决的问题。过完60岁生日的杨丽萍,从不讳言“变老”这个话题。她认为,她不怕老,公司也不怕她老,“能够接替我的人,100个都有。”她爽快地说。

在《孔雀之冬》的巡演中,她接受记者采访之后,还主动推荐记者采访杨舞。杨舞毕业于云南艺术学院, 2005年读大学二年级时被选定为《云南映象》女主角。孔雀舞对舞者的身体条件有着近乎芭蕾舞的严苛:头小、手长、身形纤瘦,并对舞者的身材比例、舞感、舞台形象都有要求,要成为“杨丽萍第二”并非易事。

杨舞十分刻苦,白天上学,晚上演出,每天重复同样的动作,却从来没有觉得厌烦。“不是每个人都能像我一样幸运,可以拥有站在舞台上的机会。”杨舞说。如今,经过多年的磨练,她不仅演绎过杨丽萍的经典作品《雀之灵》《月光》,其独舞作品《莲花心》还曾登上北京电视台春晚的舞台。

在《孔雀之冬》的演出中,杨丽萍将最华彩的部分留给了年轻的杨舞。当杨舞饰演涅槃的凤凰以压轴的方式闪亮登场时,她那充满张力的表演引发了观众的共鸣。演出结束后,杨丽萍将中心的位置留给杨舞,让她最后谢幕。在年轻人面前,这位杰出的艺术家甘当人梯。

高质量的文化产品将拥有越来越广阔的市场

11月18日下午3点25分,距离约定的采访时间还有5分钟。一辆别克商务车驶入了琴台大剧院演职人员专用门,身材高挑的杨丽萍走下车来,黑衣短褂,黑色阔腿裤,戴着一顶黑色的帽子,衣服上有着精致的民族刺绣。上台阶时,她那条在排练时受伤的左腿还不能用力,但她腰杆笔直,目视前方,像一只骄傲的孔雀,保持着优美的仪态。

到剧场入口,她轻轻地在脚垫上蹭了蹭鞋子,蹭干净了才走进去。从13岁开始加入歌舞团登台演出,舞台的后台对杨丽萍来说,是她的另一个家。

4点25分,杨丽萍结束采访,开始准备化妆。在《孔雀之冬》中饰演神灵的大朱说,每次化妆之后,杨丽萍就会一个人对着镜子练习动作。“她从来没有说过,今天差不多过了,化完妆就上台得了,她的字典里没有‘应付’这两个字。”

《孔雀之冬》是杨丽萍为自己量身打造的作品。它是从2012年的经典舞剧《孔雀》春、夏、秋、冬四幕中选取“冬”一幕改编而成的独立舞蹈作品。杨丽萍说,舞蹈对她是一种抒发,是在寻找内心的声音,有时候尽管在舞台上只有短短的一两小时,但也能把生命的过程述说出来。

在剧中,杨丽萍有多段独舞。无论是“垂死”“死亡”中的痛苦、挣扎、无奈,还是“涅槃”“重生”中的欣然与洒脱,身穿白色孔雀服的杨丽萍,都用灵动的肢体语言,将舞剧内涵诠释得淋漓尽致。因为腿受伤,杨丽萍对动作进行了调整,削减了旋转、跪下的动作,改成了“定点”表演。但她说,她很感恩这次“挫折”,原地的舞蹈更能让她进入情绪,可以更好地专注于细节。

从表演上来说,32年前的《雀之灵》,更多展示的是孔雀灵动的“形”;今天的《孔雀之冬》,则更多地展示了孔雀内心的“魂”。杨丽萍用她近一生的不懈追求,赋予了孔雀这个中国文化符号以生命和灵魂。

令杨丽萍高兴的是,《孔雀之冬》在云南昆明的预售,创造了48小时销售破100万元的成绩;巡演的城市增加了遵义站,达到了7个。

近年来,随着人民生活水平的提高,观众对于高水平的精神文化产品有了更多需求。据《2017中国演出市场年度报告》显示,2017年中国演出市场总体经济规模489.51亿元,较2016年上升4.32%。其中,演出票房收入(含分账)176.85亿元,占36%的份额。

展望公司的未来,王焱武充满了信心。他认为,杨丽萍用心打造的一部部精品舞剧将会拥有越来越广阔的市场。而这一切,都得益于改革开放的大环境。“没有改革开放,就不会有杨丽萍今天艺术创作上的辉煌,也不会有《云南映象》。”王焱武说。

[对话]

时代为我们提供了创作平台和机遇

□ 中国民族报记者 王珍

记者:《雀之灵》的诞生,跟您在西双版纳歌舞团的工作有很大关系。您在西双版纳10年的积累对您的创作有什么影响?

杨丽萍:孔雀是傣族的图腾,民间就有孔雀舞。我们不仅在生活中观察孔雀,而且也向民间艺人学习。我们那时候接触了很多民族,积累了丰厚的素材。

记者:十几年前,中央民族歌舞团张轲老师谈到民族艺术创新时,就举了您的例子,认为不一定要科班出身才能编出好的舞蹈。对此,您怎么看?

杨丽萍:我并不认为专业训练不重要,只是学校的概念有所不同。学校不是仅指一幢教学楼,有社会的学校,也有自然的学校。对我来说,教我舞蹈的老师多得很,一棵树是老师,一朵云也是老师。说起来我们更“科班”,从在娘肚子里就开始学舞蹈,比舞蹈学校学得还要多。

记者:2003年,您推出了《云南映象》,把农民请到了舞台上,合作方都没信心了,您顶着巨大的压力把这个项目做下来,为什么笃定少数民族艺术一定会有它的市场?

杨丽萍:我当时看重的不是市场,而是人。这些民间艺人表演的东西,具有人类学的价值,具有文化的价值,值得传承下来。

记者:您觉得《云南映象》在市场的成功,除了作品本身的吸引力以外,还有哪些影响因素?

杨丽萍:最主要是创作的大环境非常好。改革开放后,党和国家在很多领域放松了限制,鼓励社会力量参与和投入,否则我们怎么可能成立自己的院团?以前文艺院团都是国营性质,现在个人也可以做自己想做的文化项目。

记者:《云南映象》成功以后,不仅取得了良好的社会反响,也成为一张独特的中国名片,在世界很多国家进行了巡演,您对此怎么看待?

杨丽萍:我觉得还不够,我们演一场才1000多名观众,演10场才1万多名观众,外国人那么多,我们的演出还只是一滴水而已,还需要做更多的努力。

记者:《云南映象》演了15年,社会环境在变化,观众的审美也在变化,你们会不会对这个剧目进行调整?

杨丽萍:我们觉得,虽然大环境在变,但这台剧目并没有过时。这个作品本身就很有人文气息,它表现的是几千年留下来的文化瑰宝,看的人会很喜欢。

记者:您是一位纯粹的艺术家,但资本有资本的运作逻辑,你们公司上到新三板以后,您有压力吗?

杨丽萍:我没有压力,公司运营方面有专人在负责,他们都很专业。

记者:在外人看来,您做的事情都很不容易,您自己觉得呢?

杨丽萍:我做的事情都是我能驾驭的,我有两块砖,我就盖两块砖的房子,不会去盖倾斜了的。

记者:您认为杨丽萍可以复制吗?

杨丽萍:为什么要复制?两片叶子都会有不同。

记者:很多人为您没有孩子而遗憾,其实从另一个角度来说,是不是可以这样理解:每一个作品都是您的孩子?

杨丽萍:我从不认为我为了舞蹈放弃了孩子。从很早的时候,我就认定了一种大爱,一个大的自我。在我看来,一棵小草是我的孩子,一棵树也是我的儿子,世界上任何东西都像我们的孩子,包括我的作品。我把孩子的概念赋予它们,而不是放在一个小我之上。

记者:如果您不跳舞,您想要做什么?

杨丽萍:我的天赋就是跳舞,我不会去选择一个不擅长的事情,没有第二方案。

记者:您认为改革开放给您提供了怎样的时代机遇?

杨丽萍:改革开放不仅实现了体制上的解放,更重要的实现了思想上的解放。社会为民族文化的发展提供了大的平台。我们可以放手去做文化艺术产品,而且获得了相应的市场回报,我认为自己很幸运。

来源:中国民族报