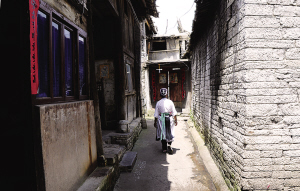

静静的吉昌,诉说着远古的历史。

吉昌地戏表演。

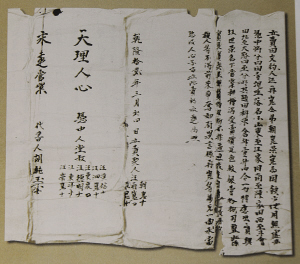

清朝乾隆十二年的科田买卖契约。

一页页轻盈单薄的纸片,从明末清初的时空隧道中飘来,它们缱绻在贵州安顺屯堡人的心结里,把一个民族过往的故事悄悄讲述。

吉昌契约文书是隐藏在贵州省安顺市大西桥镇吉昌村的珍贵历史遗物。2009年,贵州民族学院学者孙兆霞女士在安顺吉昌屯堡完成国家社科基金西部课题“屯堡社会稳定性的宗教视角考察”时,意外发现了村民持有的大批“纸契”,后经深入调查,在吉昌发现了452份契约文书,其时间跨度从清朝雍正十一年(1733)到1961年,涵盖了200多年的历史。

如此多的民间契约文书在一个屯堡村寨首次面世,就成规模地集体亮相,十分罕见。一时间,吉昌声名远播。近日,在孙兆霞等人的努力下,《吉昌契约文书汇编》一书出版了,它向广大读者揭开了吉昌“纸契”鲜为人知的一面。“纸契”神秘的面纱由此揭开,它不仅填补了屯堡民间传统文本资料的空白,也填补了整个黔中地区民间契约文书研究的空白。

屯堡文化研究最重要的发现

孙兆霞发现吉昌契约文书是一个戏剧性的故事。

2008年,孙兆霞承接了国家社科基金西部课题“屯堡文化稳定性的宗教视角考察”。在筛选即将展开的田野调查点时,位处安顺市西秀区大西桥镇屯堡核心区的吉昌村(屯),凭借其极具典型性和代表性的“抬汪公”活动入选。

吉昌村位于安顺市境东部,这里山清水秀、田野肥沃、物产丰富、气候宜人。吉昌村原名鸡场屯,又称军粮屯,后改吉昌屯,原为仡佬族人的世居之地。明洪武征南时,仡佬族人逃避他乡,吉昌成为军粮要地。随着江淮移民迁入,军民繁衍生息,形成了今天700多户3000多人的大寨子,共有田、汪等18姓氏。

在吉昌,每年正月十八的“抬汪公”活动是屯堡村寨最重要、最具代表性和象征性的民间民俗活动。2008年在广州番禺举行的第七届中国民间艺术节上,吉昌屯的“屯堡抬汪公”展演队曾代表贵州参赛,荣获了大赛最高奖——山花奖金奖。

正是在屯堡厚重的民俗民间文化的感召下,孙兆霞等人多次来到吉昌进行调查。2009年3月11日清晨,孙兆霞在与吉昌正月十八“抬汪公”活动核心成员和组织领导者田应宽聊天时,无意中听说了吉昌农户有“纸契”的事情,孙兆霞遵循田野调查的成例,对田应宽说:“找来看看”。

在孙兆霞没抱任何希望的前提下,一个重大的发现悄然拉开了序幕。

在田应宽的号召下,吉昌村民提着塑料袋,把自家的纸契陆续拿到孙兆霞面前。这些用陈旧的白绵纸书写的民间契约,携带着上百年的历史沧桑,一张张摊开在孙兆霞的面前。

“当看到数量这么庞大的白棉纸书写民间契约摊开在我眼前时,我都能感觉到自己的心跳。”回忆起当初刚发现这批文书的心情,孙兆霞仍难以抑制内心的激动。近10年来,孙兆霞走访了安顺地区的数十个屯堡村寨,都找到了一些类似的契约文书,但是像吉昌这样,在一个村寨发现的契约文书数量如此之大,是独一无二的。

随着时间的推移,展现在孙兆霞面前的契约文书,从最初的几份,到几十份,再到上百份,一个屯堡村寨一下子出现那么多文书实属罕见,孙兆霞激动不已。经初步判断,孙兆霞认为这批契约文书至少透露出两个值得关注的信息:一是时间跨度大,涵盖了从晚清到明国;二是种类多,涉及土地、房屋、宅基地、阴地、林地等多种类型的交易,包含了买卖、分关、租借等多种形式的契约关系,这无疑是研究屯堡社区经济、社会史以及文化、生活史的一批不可多得的珍贵资料。

证实或证伪,都是为了重构屯堡文化的原貌

面对突如其来的发现,孙兆霞在兴奋之余反复思考:究竟该如何处理这批“宝贝”?特别是有一些纸契,因年深日久,再加上保存方式不当和保存条件有限,已经破损严重,有的甚至已经腐烂,如果不采取措施加以保护、抢救,恐怕命运堪忧,很快就会彻底湮灭。

在这样的忧思中,孙兆霞认为,目前最重要、最有效、最快捷、最易行的办法,就是利用现代技术,尽可能将这批纸契的原貌及其信息保存下来,然后印制、出版,为今后的研究和利用保留最重要的第一手资料。

“如果这样做,就需要另建课题,专门为抢救和保存这批契约文书立项。”孙兆霞说,很不凑巧的是,当时贵州民族学院的科研项目早已分配完毕,要想立新项目,存在着很大困难。

在孙兆霞等人的努力下,时任贵州民族学院校长的吴大华采取特事特办的方式,在短短的4天时间里,同意立项。至此,孙兆霞终于松了口气。

在此后1个多月的时间里,孙兆霞和她的团队对吉昌契约文书展开了热火朝天的搜集整理工作,最终统计时,发现竟然搜集到了452份之多,大大超出了孙兆霞等人的预期。

除了搜集整理契约文书,孙兆霞等人还对契约文书持有者进行了必要的访谈。试图通过个人的叙事形式,对大叙事的历史进行证实或证伪,从平凡生命个体的日常生活视角来解构大叙事历史是如何被塑造的。

“我们还根据契约文书的记载,进行了部分交易田地的现场勘查,并绘制了《吉昌屯科田秋田分布示意图》。”孙兆霞说,她的团队先后3次进行了现场工作,带着相机、卷尺等工具,在吉昌老伯们的带领下,从吉昌村最西边起,一块块田,一处处被修剪成房子、路基的老田坝开始“识别”,直至村的最东边。

对孙兆霞来说,吉昌的每一块田地,每一处溪流,每一座大山,每一眼水井,还有那些已经消失的人与物的记忆,都伴随着他们的调查而鲜活起来。

文化共生的最佳个案

“屯军山古堡把历史、文学、口语和现实结合起来,吉昌契约文书在书写与口传之间,大明屯地戏让我们领略过去社会生活的重构。”全国人类学民族学领域首位长江学者纳日碧力戈在接受笔者采访时说:“吉昌契约文书的发现意义重大,这是一个跨学科研究的良好场域,是全球化数字化视野下文化共生的最佳个案。”

吉昌契约文书作为屯堡文化最重要的发现,承载了中国最为深刻的历史变化,其价值和意义都是显而易见的。安顺市委常委、宣传部长颜学丽说:“《吉昌契约文书》的面世,为从村落视角透视黔中区域社会经济形态转型提供了最基层的史料,蕴藏着大量亟待挖掘的资源潜质,丰富了我国契约文书区域和族群类型,填补了我国屯田制度变迁及影响在民间史料上的空白,具有重要的价值。”

“民以食为天”,土地是人们赖以生存的基础。在我国漫长的历史长河中,土地一直扮演着重要的角色。回溯历史,我国最早的土地证出现在宋朝,叫地符乙,但只施行了10多年就终止了。明朝时期,全国开展了土地清丈工作,建立了一套与封建土地私有制相适应的土地管理制度。清朝的土地管理,承袭明朝旧制。在清丈土地的基础上,重新编制地籍簿册,并向田业主签发清丈执照,加强了赋税征管的力度。民国时期,国民党政府颁布了《土地法》,用立法的形式进一步巩固了封建土地所有制。

在我国民间契约文书中,明清契约文书占有突出的位置,这是因为明清时代是我国契约文书门类最多、使用最为广泛的时期,也因为它与近现代人们的财产关系有着直接或间接的关联。

通过整理历史资料,我们发现,反映各时期土地管理和赋税征收的实物资料大多已经灭失,许多重要的土地文书以及相关的历史事件正从人们的记忆中逐渐消失。在土地公有制的今天,抢救和保护土地文书资料有着特殊的意义。

孙兆霞认为,安顺吉昌契约文书的出现,使多元的屯堡文化呈现出精彩的元素,对于深入研究屯堡文化具有特别的意义。

中国明史学会副会长万明认为,现在是从历史走过来的,不了解历史,也就不能更好地了解现在。因此,万明认为,吉昌契约文书是可以触摸到的民族历史。吉昌这批清代以来土地买卖契约文书的发现,保存了大量史籍文献根本没有记载的基层社会的原始资料,必将推动屯堡研究走向一个新的里程碑。

翻阅《吉昌契约文书汇编》,那些尘封了200多年的契约文书,明清遗风依稀可辨。例如买卖田地,开头写明立卖契人姓名,卖田地或房屋、菜地等原因,然后写清所卖田地等的四至、名称、坐落位置、议定时价多少等,结尾常用“空口无凭,特立卖契为据”,“今恐后人心不古,立卖契永远存照”等,以为取信凭证。契尾有代字人名,年月日期下写立卖契人姓名并画押。契约中有杜卖契,也有典契。

万明认为,吉昌契约文书反映的社会经济制度与文化特征,既有地方性,又有普遍性,这些契约中记录的是屯堡社会结构中人与人的土地关系,反映了屯堡人生活的实态。“契约文书将成为屯堡文化研究新的出发点,推动屯堡文化研究向纵深发展。”

如今,在吉昌那些古老的残垣断壁里行走,捧着刚刚出版的、仍散发着油墨香的《吉昌契约文书汇编》,掩卷遐思,令人无限唏嘘。那些散落在时间隧道里的明清遗风,沧桑在屯堡人的记忆与守望里,形成一道独特而又具有无限魅力的文化风景。未来,他们有理由和自信去期待。

资料来源:中国民族报