广西壮族自治区博物馆坐落于南宁市民族广场东侧,占地面积约60亩,是一家省(自治区)级综合性历史、艺术类博物馆,国家一级博物馆。广西壮族自治区博物馆馆藏文物达50000多件,其中,一级文物152件,二级文物1791件,三级文物3867件(截至2013年10月数据)

馆藏珍品

1、羽纹铜凤灯

尺寸:通高33厘米,长42厘米,宽15厘米

时代:西汉

来源:1971年出土于广西合浦县望牛岭1号墓

灯作凤鸟形,顾首回望,双足分立,尾羽下垂及地。足与尾形成鼎立之势以支撑灯身。头、冠、颈、翅、尾、足各部位轮廓清晰,比例匀称。通体细刻羽毛,精致美观。凤鸟背部有一圆孔,用以放置长柄灯盏。凤鸟口内衔喇叭形灯罩,垂直对准灯盏蜡锥柱上方。凤鸟颈部由两段套管衔接,可以自由转动和拆卸,便于调节灯光和冲洗体内烟尘。灯罩与颈部及腹腔相通,腹腔中空,可以贮水。当灯盏中的蜡烛点燃时,烟灰经灯罩纳入颈管,再由颈管导入腹腔,最后溶入水中。

此羽纹铜凤灯具有三个特点。

一是造型独特。该灯凤鸟造型,灵巧优美、活泼可爱,寓意吉祥,富于浓郁的生活气息。

二是工艺先进。该灯的铸造采用了汉代分铸法;纹饰采用西汉时期流行于我国南方,特别是岭南地区的一种新兴錾刻花纹工艺。

三是构思巧妙。在油灯上加装导烟管,将环保思想应用于灯具的设计制作中,是汉代首创,在世界灯具史上也处于领先地位。类似功能的汉代灯具不断被考古发掘,如河北出土的长信宫灯、山西出土的彩绘雁鱼铜灯等,说明利用清水净化烟尘的科学思想在西汉时期受到人们的普遍重视。

羽纹铜凤灯

2、青花缠枝莲纹菱口盘

尺寸:高6.1厘米,口径33.5厘米,底径22厘米

时代:明宣德

盘作菱口,折沿,浅壁瓜棱腹,广底,圈足。青花绘画纹饰,折沿面饰卷枝莲纹边饰,内外壁盘分别绘画卷枝莲花纹和折枝花卉纹,底心作卷枝花卉纹。该瓷盘属于中国青花瓷发展史上极盛时期的官窑产品,一是采用了郑和下西洋带回来的青花料——苏泥渤青料,点染出的青花易晕散,呈现出了中国画的韵味;二是瓷器手感极其柔滑,触摸上去就如婴儿肌肤般细嫩;三是做成花瓣形的盘沿,盘子里外都点缀了各式的花朵,颜色深沉的部分往胎骨里面凹,这是国产料没有的一种特点,只有官窑才能烧制出如此效果。

这件青花缠枝莲菱口盘是本馆传世瓷器中最为名贵的藏品之一。

青花缠枝莲纹菱口盘

3、人面纹羊角钮铜钟

尺寸:通高19厘米,纵径8.1厘米, 横径4厘米,底宽14厘米

时代:西汉

来源:1976年出土于广西贵县(今贵港市)罗泊湾1号墓

钟呈半截橄榄形,上小下大,顶有羊角形扳钮,上端开长方形孔。鼓部正面铸有浮雕式的人面纹:人面呈桃子形,脸庞轮廓及眼、鼻、口突起,清晰显现;头顶一对倒八字形外撇的弯角,形若羊角;人面的两眼平视、双唇闭合,神态威严肃穆。合模铸成。

羊角钮钟流行于战国晚期至西汉初,是一种极富地方特色的青铜打击乐器。已知最早的羊角钮钟出土于云南楚雄万家坝的春秋晚期墓,但以岭南发现最多,如广西、广东、云南、贵州、湖南等省区及越南北部。在广西,除贵县外,浦北、西林、容县也有出土,形制大致相同。

与铜鼓一样,羊角钮钟作为古越人使用的重要的打击乐器,其在战国至汉代瓯骆文化遗迹——左江崖壁画中有描绘:在首领的带领下,伴随着敲击羊角钮钟、铜鼓等发出的节奏和音律,祭祀人群翩翩起舞。

经测音,此人面纹羊角钮铜钟正鼓音为#C5-27、侧鼓音为E5-4。音高、律制与同墓共出的“布”字铭钮铜钟、铜锣、铜鼓完全相同,可与这些乐器合奏本地特有的音乐旋律,广泛应用于各种祭祀等活动。

除了实用功能外,羊角钮钟还被赋予了作为权力和财富象征的社会功能。

马承源先生主编的《中国青铜器》指出,“人面纹是一种半人半兽的怪神,有的仅有面部,有得还有兽的身躯,面部虽为人形,但还包含兽类的特点,如头上长角,口中有獠牙”。装饰人面纹的器物,多是专用于祭祀活动的青铜礼器或巫术祭祀中的用品。装饰人面纹的羊角钮钟,被赋予了“天神”的威严和法力,占有它的人变为可以与天上神仙沟通、传递各种世俗愿望的“人神”。“通天达地”、“人神合一”,也是统治者用来显耀其权力和财富、神化自身以巩固其统治地位的工具。

羊是古越人所尊崇的图腾神之一。羊角钮钟上的人面头顶饰有一对外撇的羊角,应是古越人对羊图腾崇拜的体现。

人面纹羊角钮铜钟

4、翔鹭纹铜鼓

尺寸:高36.8厘米,面径56.4厘米,足径67.5厘米

时代:西汉

来源:1976年出土于广西贵县(今贵港市)罗泊湾1号墓

鼓面中心为太阳纹,十二芒,芒外七晕圈,主晕为衔鱼翔鹭纹,其余饰栉纹、勾连雷纹和锯齿纹。鼓身九晕圈,饰锯齿纹、圆圈纹、羽人划船纹和羽人舞蹈纹。鼓胸为六组羽人划船纹,每船六人,其中三船的划船者皆戴羽冠,另三船各有一裸体人,船头下方有衔鱼站立的鹭鸶或花身水鸟,水中有游鱼。鼓腰饰八组羽人舞蹈纹,每组二至三人,头戴羽饰,下身系展开的羽裙,两臂外展,双腿叉开作舞蹈状。舞上空有衔鱼的翔鹭。足部一侧卧刻篆文“百廿斤”。铜鼓实测重30750克。

铜鼓是一种平面曲腰、中空无底的敲击体鸣乐器,流行于滇、黔、川、粤、桂、湘、琼等省区,使用于民族生活的不同领域。铜鼓由面、胸、腰、足、耳五部分组成。鼓面圆而平,是敲击发音的部分,下接鼓身,连接部分略外凸,形成球状弧度为胸。腰部略细,内收如束腰。往下鼓身又扩大,呈喇叭口部分为足。鼓身两侧各有两个半环形的耳。鼓面主体为太阳纹,周围有许多层称为“弦”的同心线条,弦数多少不等,弦与弦之间由宽窄不等的图案组成,称为晕圈。鼓身四周的表面,也有多数平行的晕圈,晕圈中铸出的纹饰图案绚丽多彩,有虫鱼、鸟兽、花卉、舟船和人物等。铜鼓制作工艺考究,用以铜为主要成分的铜、锡、铝合金等铸造而成。按不同形制和花纹,铜鼓可分为八个类型:万家坝型、石寨山型、冷水冲型、遵义型、麻江型、北流型、灵山型和西盟型。

该鼓属石寨山型铜鼓。铜鼓是西瓯、骆越的重器,瓯骆人不仅用作伴舞节乐,还曾把它作为权力和财富的象征。铜鼓集冶炼、铸造、绘画、雕塑、音乐、舞蹈于一身,是南方古代民族特有的综合艺术精品。铜鼓文化源远流长,融政治、经济、文化于一体,两千余年绵延不绝。直到今天,我们仍可在许多民族村寨领略到它的奇异风采。

翔鹭纹铜鼓

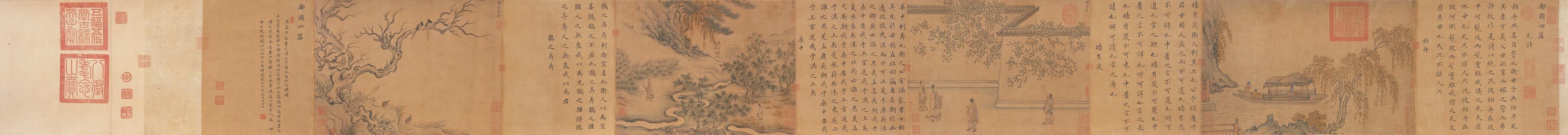

5、南宋马和之鄘国四篇图卷

尺寸:纵27.6厘米,横276.4厘米

时代:南宋

马和之作,绢本,设色

马和之,钱塘(今浙江杭州)人。宋高宗绍兴时进士,官至工部侍郎。善人物、佛像、山水画。

题识共五段。

其一:鄘国四篇 毛诗

柏舟,共姜自誓也。卫世子共伯早死,其妻守义。父母欲夺而嫁之,誓而弗许,故作是诗以绝之。泛彼柏舟,在彼中河。髧彼两髦,实维我仪。之死矢靡他。母也天只!不谅人只!泛彼柏舟,在彼河侧。髧彼两髦,实为我特。之死矢靡慝。母也天只!不谅人只! 柏舟

其二:墙有茨,卫人刺其上也。公子顽通乎君母,国人疾之,而不可道也。墙有茨,不可埽也,中冓之言,不可道也。所可道也,言之丑也。墙有茨,不可襄也。中冓之言,不可详也。所可详也,言之长也。墙有茨,不可束也。中冓之言,不可读也。所可读也,言之辱也。 墙有茨

其三:桑中,刺奔也。谓之公室淫乱,男女相奔,至于世族在位,相窃妻妾。期于幽远,政散民流,而不可止。爰采唐矣?沫之乡矣。云谁之思?美孟姜矣。期我乎桑中,要我乎上宫,送我乎淇只上矣。爰采麦矣?抹之北矣。云谁之思?美孟弋矣。期我乎桑中,要我乎上宫,送我乎淇之上矣。爰采葑矣?沫之东矣。云谁之思?美孟庸矣。期我乎桑中,要我乎上宫,送我乎淇之上矣。 桑中

其四:鹑之奔奔,刺卫宣姜也。卫人以为宣姜,鹑鹊之不若也。鹑之奔奔,鹊之疆疆。人之无良,我以为兄!鹊之疆疆,鹑之奔奔。人之无良,我以为君! 鹑之奔奔

其五:鄘国四篇 宋高宗每书毛诗三百篇,令马和之补图。大司农真定梁公购得鄘国四篇图,乃和之真迹。而高宗所书毛诗已逸去,命英书四篇补入。自愧书法万不逮古人,承师命不敢固让,汗下不可言矣。时,康熙十六年九月十四日。钤“张英”白文印。

另有如下钤印。

杨士奇鉴藏印:士奇之印、杨氏家藏。项元汴鉴藏印:神品、项元汴印、子京、墨林秘玩、神游、子孙永保、子京父印、墨林山人、虚朗、神奇、桃花源里人家。梁清标鉴藏印:蕉林梁氏书画之印、家在北潭、蕉林书屋、河北棠村、蕉林鉴定、苍岩、棠村审定、苍岩子、蕉林、观其大略。清室鉴藏印:石渠宝笈、养心殿鉴藏宝、乾隆鉴赏、三希堂精鉴玺、宜子孙、乾隆御览之宝、五福五代堂古稀天子宝、八徵耄念之宝、嘉庆御览之宝、石渠继鉴、宣统御览之宝。

南宋马和之鄘国四篇图卷