自古以来战争即[资1]对国家而言至关重要。《左传》云:“国之大事,在祀与戎。”《孙子兵法》开篇强调:“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察。”故伴随着中国历史的发展,因战争引发的军事学说也在发展壮大,并衍生出一系列研究、阐述军事学的著作,如《孙子兵法》《吴子》《孙膑兵法》《司马法》《尉缭子》《六韬》《三略》《李卫公问对》及对此诸多兵书的注释著作等等。

我国历朝历代亦非常重视军事,其中明代为中国古代兵学发展之繁荣时期。当时战争频繁,为适应新的军事形势,明政府开始重视兵学。明初设秘书监丞搜集兵书,朱元璋要求军官熟读兵书,选拔通晓兵法的军事人才。明朝还以《武经七书》为教材,兴办武学,开设武举。在朝廷推动下,兵学研究和兵书传播在明代盛极一时,学习兵法、研究军事、著述兵书靡然成风,并涌现一大批军事专著。明代兵书数量大,内容丰富,思想价值也高。据《中国兵书总目》著录,明代兵书有1164部,约占中国古代兵书总数的27.5%,其中影响最大的有《阵纪》《纪效新书》《练兵实机纪》《投笔肤谈》《草庐经略》《兵经》等。

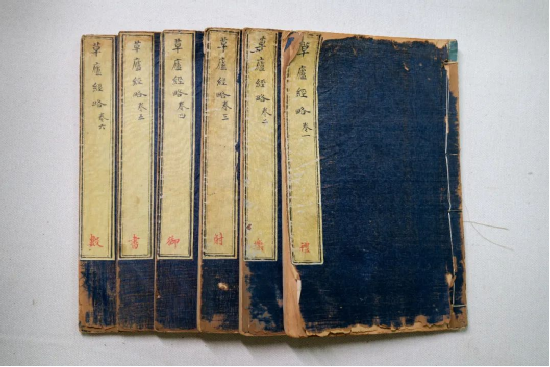

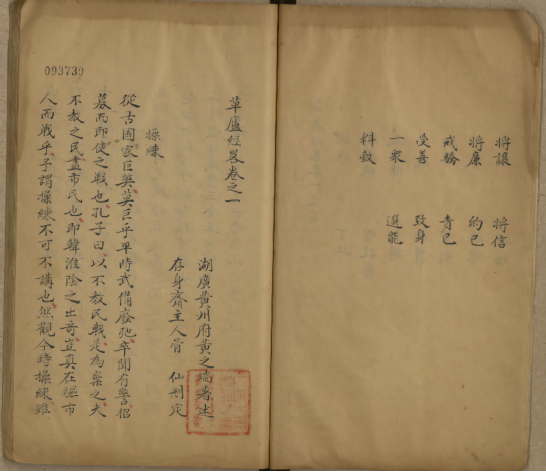

内蒙古自治区图书馆藏《草庐经略》六卷,明黄之瑞撰,清骨仙删定,清康熙二十二年(1683)抄本,六册。开本高二十八厘米,宽十七点五厘米,半叶八行行二十字。卷前首列康熙二十一年(1682)骨仙序,序末又题“癸亥仲夏侄男录本成因再书”,次列目录。每卷卷前再列目录。卷端题“湖广黄州府黄之瑞著述 存身斋主人骨仙删定”。天头或者文后有若干骨仙朱笔批注。

著者黄之瑞,生平不详。据骨仙序,称其为楚中人,卷端题湖广黄州府人(今湖北黄冈市)。骨仙,生平亦不详,据卷端题频阳人(今山西富平县)。卷前骨仙序记述得书及抄录始末,康熙二十一年冬骨仙从友人处见到黄之瑞《草庐经略》稿本,认为此书价值颇高,出俸银雇人誊写。自康熙二十一年冬始,至康熙二十二年仲夏抄完,抄录过程中骨仙对此书做了大量删定工作。

该书名曰“草庐”,著者或有自比诸葛孔明之意。通行本一百五十二篇每篇先阐述理论,次引古代战例及兵家言论以佐证,其引述中不乏名将戚继光、沈希仪等人之论说或战例。内容从丁壮选拔,兵士训练,将帅修养,到制度建设,方略制定,以及多种具体条件下的具体战法,涉及战争目的、战略战术、治军用将、阵法训练、火器制造、赏罚原则、屯田粮饷、阴阳占卜等军事领域各个方面。该书既对古代军事思想予以继承和发挥,亦是对明代军事智慧、战争经验之总结,世人耳熟能详之成语如“顺手牵羊”、“知人善任”等皆出自其中。

《草庐经略》最初以抄本通行,现存版本有抄本、刻本、铅印本、石印本等。依卷次多寡,分十二卷本、八卷本、六卷本三种。道光三十年(1850),南海伍崇耀据曾钊所藏该书十二卷抄本刊入《粤雅堂丛书》,题“无名氏撰”,共一百五十二篇,为十二卷本最早之刻本,此后清光绪间上海申报馆铅印本、清光绪七年(1881)宋庆重刻本都据粤雅堂丛书本重刊。六卷本、八卷本未见刻本,现存清抄本至少有八部。

内蒙古自治区图书馆藏《草庐经略》共六卷,一百五十一篇,较通行本少“必战”篇,理论部分文字与十二卷本文字也略有不同,骨仙删定后只有理论部分,无古代战例与兵家言论。该书曾收录于沈致坚《黄州府志拾遗·艺文志》中,后收入《四库未收书目提要续编》中。据骨仙序言及现存书目,内蒙古自治区图书馆藏抄本《草庐经略》或为该书现存六卷本之最早抄本,因而具有非常重要的版本价值。

资料来源:内蒙古自治区人民政府网