在中国的版图上,宁夏所占的面积并不大,但散落在这片土地上的文化遗产却星罗棋布,在千百年之后,依然散发出熠熠光辉。在“一带一路”倡议框架下,作为古老丝绸之路的重要一环,宁夏这些文化遗产与旅游业紧密结合,重新焕发出勃勃生机。

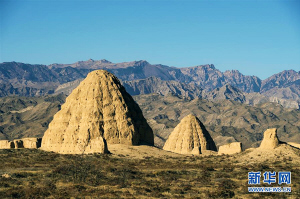

西夏陵 —— 东方金字塔

1937年,德国飞行员乌尔夫·迪特·格拉夫·楚·卡斯特驾驶飞机从包头经银川飞往兰州时,用卷帘式莱卡小相机拍下了贺兰山下一连串排列有序的高大土筑建筑物,并将其收录于《中国飞行》一书中。这些建筑物经确认,正是被遗忘已久的西夏陵。

11世纪初,党项羌族在兴庆府(今宁夏银川市)建立了西夏王朝,在历史上存在了190年。其疆域“东尽黄河,西界玉门,南接萧关,北控大漠,地方万余里”,鼎盛时期面积约83万平方公里。前期,西夏与北宋、辽平分秋色;中后期与南宋、金鼎足而立,被人形容是“三分天下居其一,雄据西北两百年”。

位于银川西郊贺兰山东麓的西夏陵,是西夏王朝的皇家陵园。在方圆53平方公里的陵区内,9座帝陵布列有序, 253 座陪葬墓星罗棋布,是我国现存规模最大、地面遗址最完整的帝王陵园之一,被誉为“东方金字塔”。

作为宁夏最重要的历史文化遗存,西夏陵是全国重点文物保护单位、国家级风景名胜区、国家4A级旅游景区,也被列入中国国家首批自然与文化双遗产预备名单、中国世界文化遗产预备名单。

2011年11月,银川市同步启动了西夏陵申报世界文化遗产和国家考古遗址公园的工作。2017年,西夏陵成功列入第三批国家考古遗址公园。

岩画——贺兰山的文明肌理

1972年,当年轻的画家韩美林赶着简陋的大篷车邂逅贺兰山岩画时,他不禁用“太棒了”3个字来形容它,“那些刻在石头上的画是那么现代,那么震撼”。

在很多人的眼里,岩画是一种美术形态的展现;但在韩美林的眼里,却是书法的肇始,它真正体现了古人所说的“书画同源”之理。韩美林认为,贺兰山下的岩画是他美术创作生涯的一个转折点、一座里程碑,是贺兰山岩画给了他灵感,让他找到了支点,让他的画走向世界。

1991年,国际岩画委员会年会暨宁夏国际岩画研讨会在银川召开,13个国家的145位代表参会。从此,贺兰山岩画成了国际岩画学界持续关注的“学术圣地”,多次国际性的岩画研讨会使贺兰山成为真正意义上岩画学术界的圣山。

2008年,银川世界岩画馆建成。在这个目前世界上规模最大的岩画专题博物馆里,荟萃着世界各地具有代表性的岩画图录、拓片、实物以及同时代的原始艺术展品共500余件,集中展示了全世界30个国家、200多个岩画点的精品内容。

丹霞—— 铺在黄土高原上的红地毯

2010年8月,从巴西首都巴西利亚传出一个喜讯:中国申报的世界自然遗产“中国丹霞”成功入选。宁夏南部山区的西吉丹霞以“色如渥丹,灿若明霞”的奇异景观开始吸引外界的眼球。

丹霞地貌是由中国地质学家命名的地貌学名词,指的是一种有着特殊地貌特征以及与众不同的红颜色的地貌景观,因在广东省北部仁化县丹霞山有典型发育而得名。西吉县的丹霞地貌地质遗迹规模宏大,南北长17公里,东西宽10公里。整个丹霞区域内,红色、紫红色、暗红色的山崖、山峰、山脊、怪石突兀于黄土高原之上,构成了黄土地、红色石和蓝天白云的立体画卷。

西吉丹霞是风的力量雕刻出的“工艺品”。像一块块石头火烧一般,丹霞集中的村子因此得名火石寨。在西吉县火石寨方圆百里之内,分布着扫竹岭、石寺山、照壁山等大小不同的山脉,尤以天然石城最为奇特,其中的十多处石窟建筑和须弥山石窟一脉相承。

宁夏 —— 长城博物馆

1903年,美国著名旅行家、英国皇家地理学会会员 W·E·盖洛跨越太平洋来到中国考察长城,后结集为《中国长城》一书。

在这本书的第11章《宁夏书简》中,盖洛进入宁夏盐池县后,沿着长城一路向西考察。毛乌素沙漠地段让这个美国人感触很深:“沙漠不仅仅是死亡的领地,同样也是‘无门户生活’的王国。”在宁夏东段长城的考察中,他认为自己置身于一个巨大的、未经探索的高原,不由感叹:“还有什么比这更自由呢?头顶寥落群星,足踏寂寞沙尘,无形清风送爽,这才是生活啊!”

盖洛经过考察后认为,宁夏东北方向的长城有3个突出部面朝黄河,这里的城墙线路几乎呈直角转折后向西南延伸,宁夏城就在长城的拐角上。

实际上,盖洛看到的仅仅是蜿蜒于宁夏北部的明长城。在这条长城和穿过宁夏南部山区的先秦长城之间,还存在好几个王朝修建的“边墙”——长城的俗称,让宁夏有着“长城博物馆”之称。

引黄古灌区—— 摊开在宁夏平原的水系史籍

横穿宁夏平原的黄河,不仅催生了贺兰山下黄河之滨的人工绿洲,2000多年来不间断的水利开发,形成了一部摊开在宁夏平原上的水系史籍。2017年,宁夏引黄古灌区正式列入世界灌溉工程遗产名录。这是黄河流域主干道上产生的第一处世界灌溉工程遗产,也是宁夏首个世界遗产。

宁夏自秦朝起就开始屯垦开发,遍布宁夏引黄古灌区的古渠系历经各个时期的开凿延伸,形成了完善的无坝引水、激河浚渠、埽工护岸等独特的工程技术。至今,宁夏引黄古灌区还在正常运行,其蕴含的因地制宜、因势利导的治水理念对现代水利管理提供了历史借鉴。

在引黄古渠系开发建设过程中,产生了璀璨的水利文化。蒙恬、虞诩、刁雍、郭子仪、郭守敬、汪文辉、王全臣、李翰源等彪炳史册的治水人物,其治水业绩为世代称颂。

(本文图片均为资料图片)

来源:中国民族报